2. 北京大学人民医院放射科,北京 100044;

3. 首都医科大学附属北京友谊医院,北京 100050

2. Department of Radiology, Peking University People's Hospital, Beijing 100044, China;

3. Department of Radiology, Beijing Friendship Hospital, Capital Medical University, Beijing 100050, China

近年来,我国放射诊断设备和检查频度增长速度迅猛,其中CT检查已经成为公众的最大人工辐射来源[1]。CT设备在硬件和软件方面的快速进步,显著提高了检查的流通量,拓宽了临床检查项目,为疾病的诊疗提供了丰富的影像学信息。同时,CT带来的辐射剂量也显著提高,人们对于CT辐射风险的研究不断深入,辐射剂量的优化已成为近年来的热点。诊断参考水平(diagnostic reference level,DRL)是临床实践中指导放射工作人员降低CT辐射剂量的重要参考。2018年,国家卫生健康委员会发布了WS/T 637-2018标准[2],确定了我国成人CT辐射剂量的国家诊断参考水平,为国内的剂量优化提供了参照。然而,受全国各地医疗水平、设备发展、临床操作人员专业水平等的影响,各省市需要建立各自的CT扫描本地诊断参考水平。

诊断参考水平是用于患者放射防护最优化的一个调查水平,表明在临床常规条件下某个CT检查项目给予患者的剂量是否异常高或低[3]。本研究对北京市部分医院的CT剂量数据进行调研,获得常见的临床CT扫描部位和检查项目的剂量分布,探讨当前设备和人员专业水平下的CT辐射剂量诊断参考水平。

资料与方法1. 数据调查:结合国内外专家共识、标准和文献,确定本研究的辐射剂量参量为容积CT剂量指数(CTDIvol)和剂量长度乘积(DLP)。调查的CT设备为年度状态检测合格,且为被调查单位患者检查数量最多的CT设备。全市参与调查的医院总共50家三级医院和二级医院,CT检查项目为颅脑逐层、颅脑螺旋、颅脑灌注、鼻窦、颈部、常规胸部、低剂量胸部、上腹部、腹部+盆腔、胸+腹盆、盆腔、腰椎、尿路造影、冠状动脉CT血管成像(CTA,回顾)、冠状动脉CTA(前瞻)、颅脑CTA、颈部CTA、主动脉CTA、双下肢CTA和膝关节等共20个。患者入组标准为年龄≥18岁,每家医院的每个扫描项目随机连续抽取符合入组条件的患者最多50例,记录辐射剂量数据及与剂量相关的扫描参数(例如kV、期相和扫描模式等),不涉及患者人口统计学信息。为确保数据采集的准确性,对每家医院的辐射剂量数据采集人员提供多次集中培训。

2. 数据处理:2023年9月至12月,共调查全市50家医院,包括了临床应用中普遍使用的品牌和型号。共收集26 031个病例的剂量数据,经逐一检查剔除35个无效数据(如将CTDIvol值抄录为DLP或者多期相CTDIvol之和致使数值远大于正常值、DLP值小于或等于CTDIvol等),剩余25 996个病例数据。同一检查部位多期相扫描时,CTDIvol取均值,DLP取累积值。

3. 四分位数获取方法:方法一根据ICRP 135号报告建议[4],每家医院的每个检查项目的所有数据(CTDIvol和DLP)按照大小排序,取50%位数(中位数),然后将不同医院中某一检查项目的中位数数据按照大小排列,得到该检查项目的四分位数。四分位数即25%位数、中位数和75%位数,分别为本地该检查项目的异常低剂量提示水平、可达到剂量水平(AD)和诊断参考水平(DRL)。方法二将所有医院每个相同检查项目的辐射剂量数据按照大小排列,得到该检查项目的四分位数。根据所得数据,绘制直方图。

4. 数据对比:将本地CT辐射剂量水平与国内(WS/T 637-2018标准[2])、美国放射学院(ACR)[5]、欧盟委员会(EC)[6]、日本[7]等国家和组织发布的现行CT辐射剂量诊断参考水平进行对比。

5. 统计学处理:对两种不同方法获得的辐射剂量中位数进行Wilcoxon秩和检验;对颅脑CT、颅脑灌注、冠状动脉CTA不同扫描模式下的辐射剂量四分位数进行Kruskal-Wallis秩和检验。P < 0.05为差异具有统计学意义。

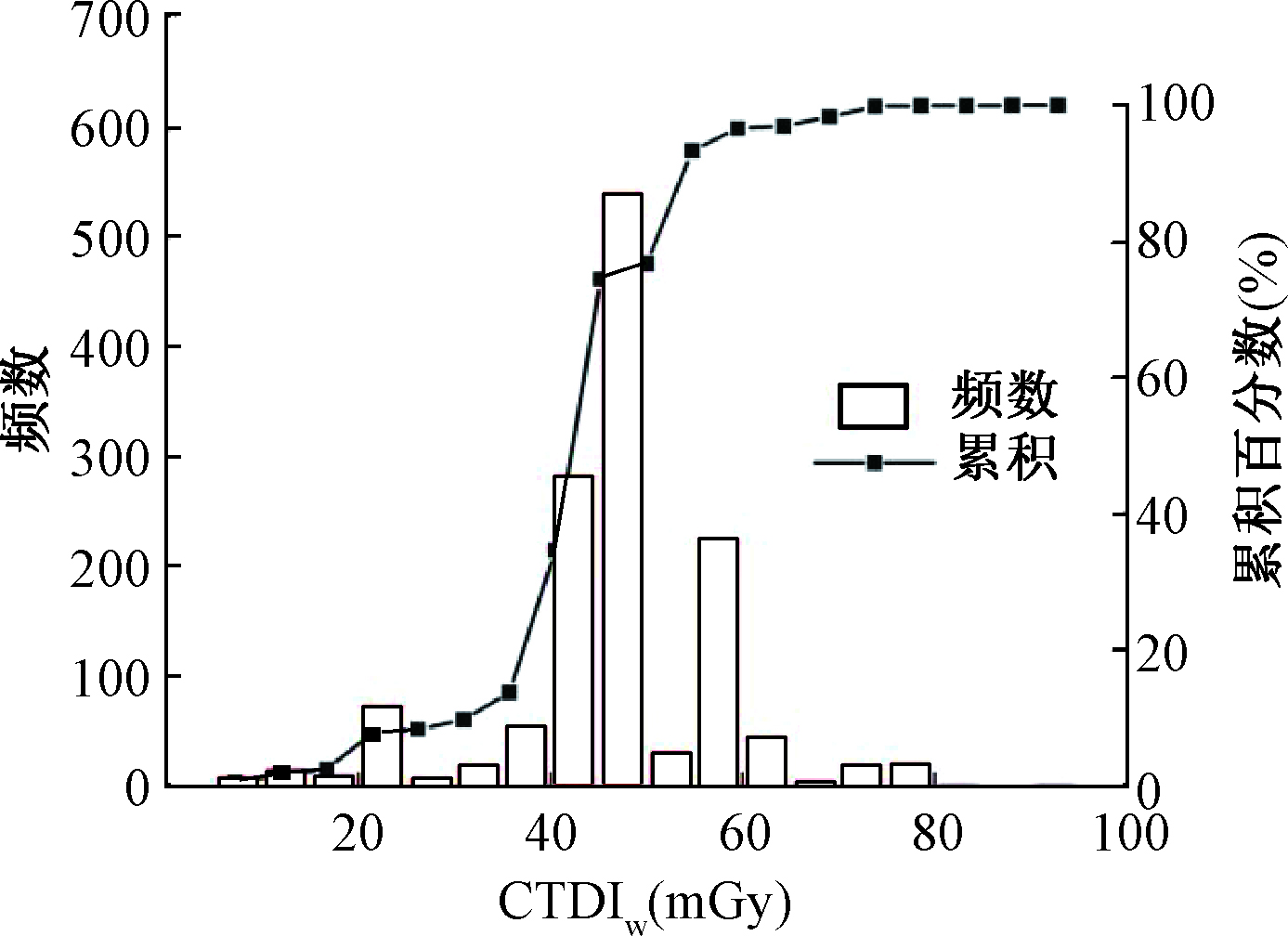

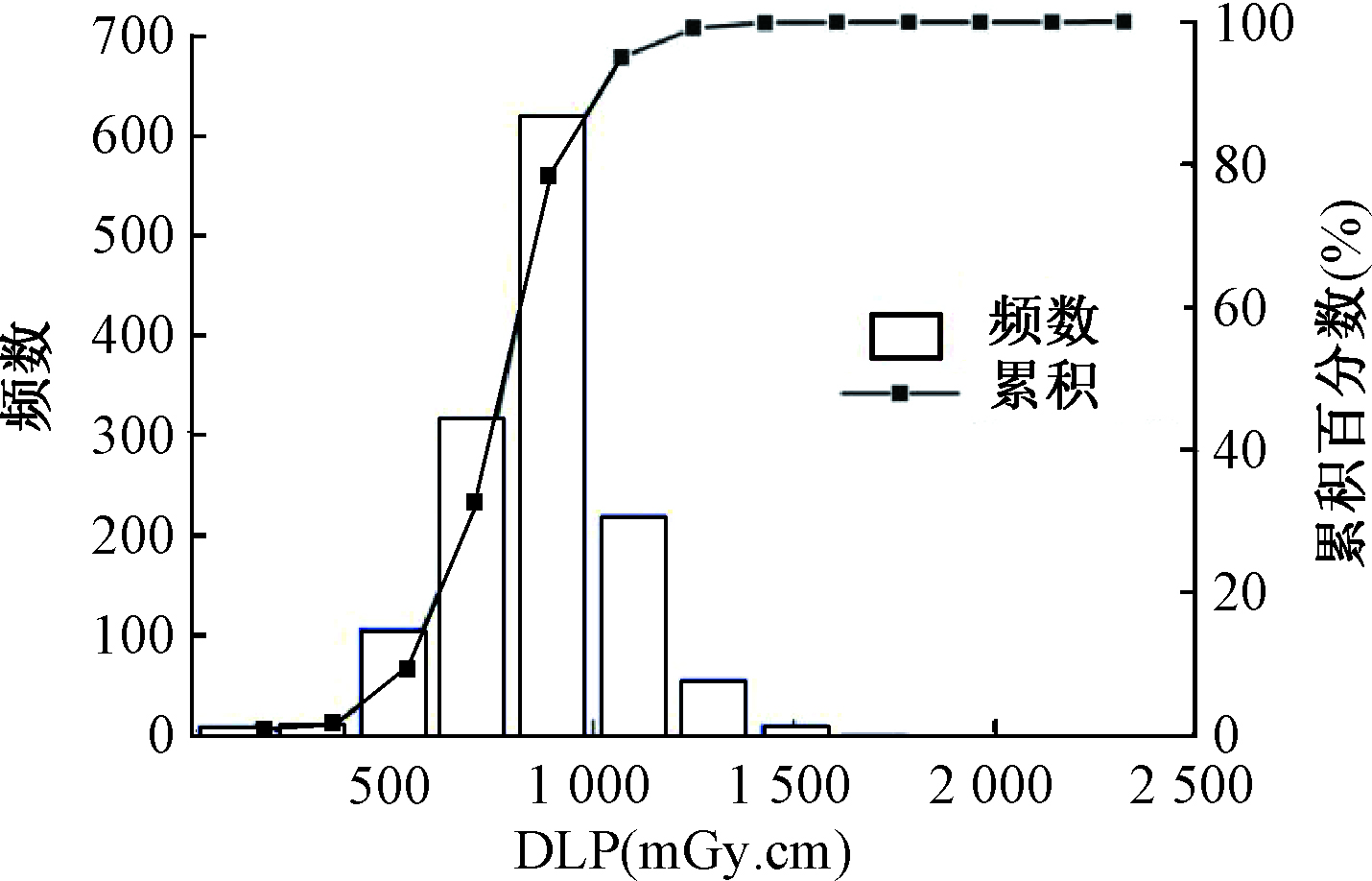

结果1. 调查数据的分布:以CTDIvol和DLP为剂量参量,分别汇总出颅脑逐层(图 1,2)、颅脑螺旋、颅脑灌注、鼻窦、颈部、常规胸部、低剂量胸部、上腹部、腹部+盆腔、胸+腹盆、盆腔、腰椎、尿路造影、冠状动脉CTA(回顾)、冠状动脉CTA(前瞻)、颅脑CTA、颈部CTA、主动脉CTA、双下肢CTA和膝关节等共20个检查项目的数值。

|

注:CTDIw. 加权CT剂量指数 图 1 颅脑逐层CT辐射剂量(CTDIw)数值分布直方图 Figure 1 The histogram for radiation dose (CTDIw) value in sequential head CT |

|

注:DLP. 剂量长度乘积 图 2 颅脑逐层CT辐射剂量(DLP)数值分布直方图 Figure 2 The histogram for radiation dose (DLP) value in sequential head CT |

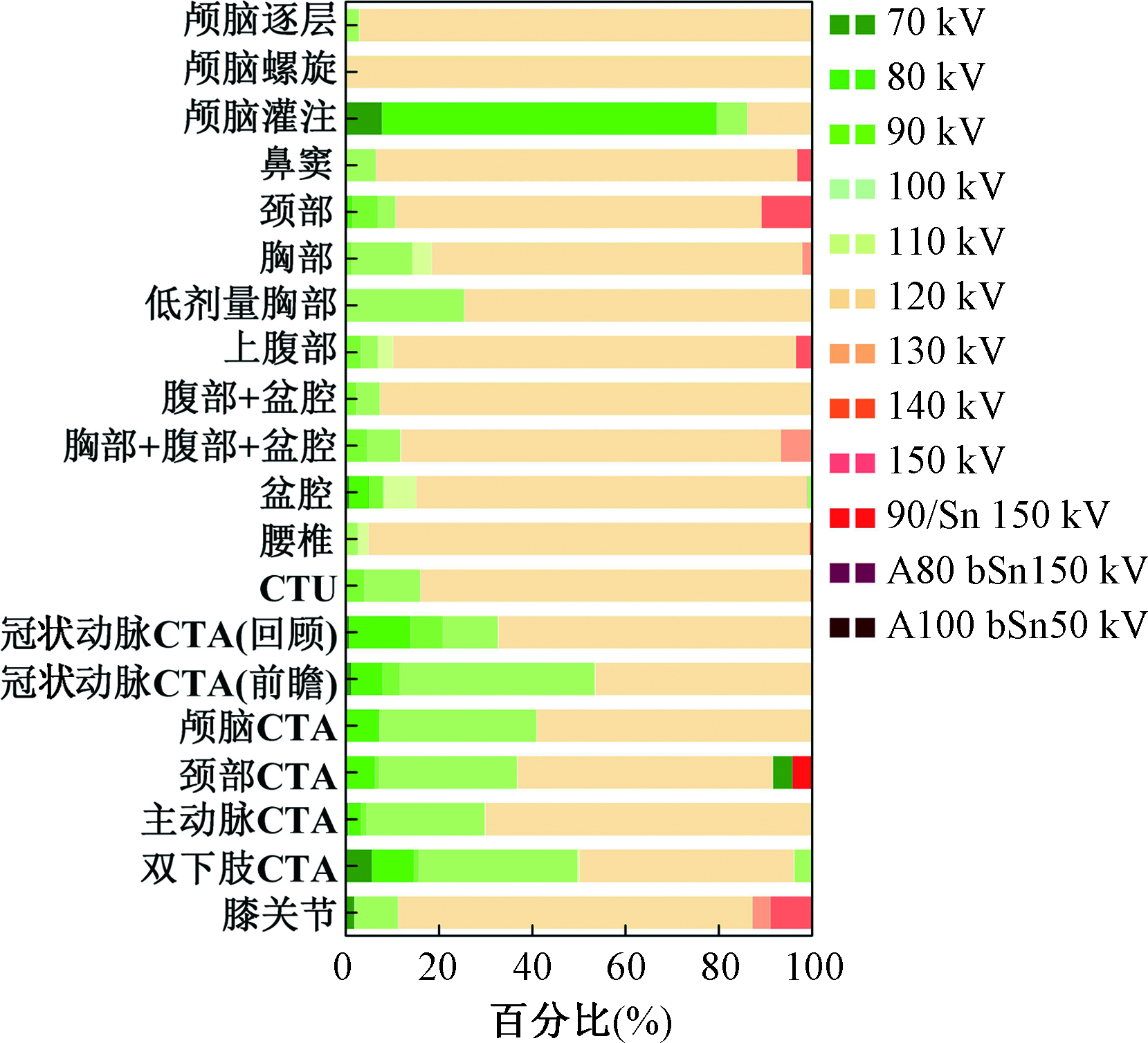

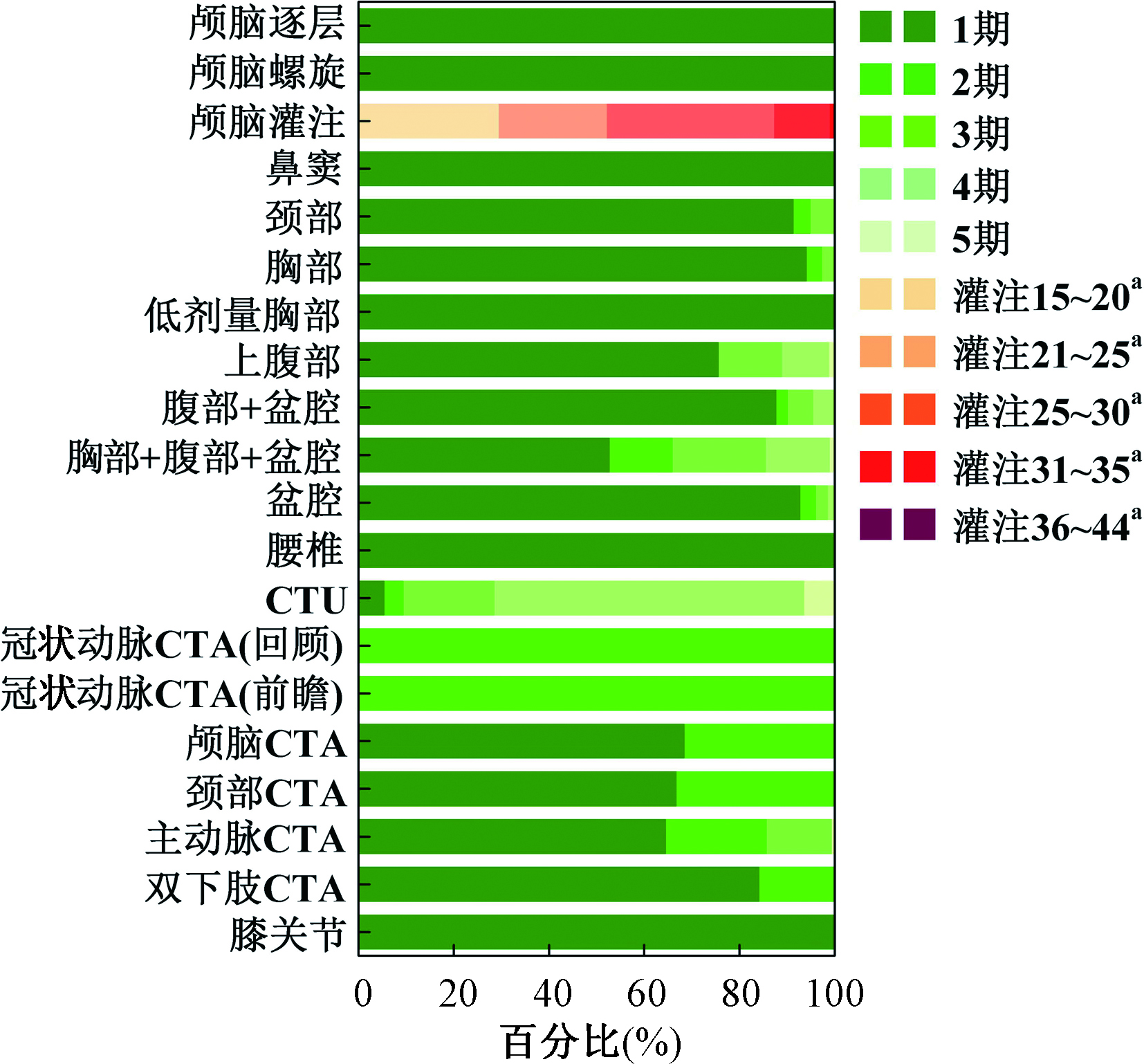

2. 各检查项目的扫描期相和kV选择差异性分布:如图 3,4所示,绝大部分检查项目在扫描期相和kV选择上不统一。其中,颈部CTA的kV差异性最大,颅脑灌注和CTU的扫描期相差异最大。

|

注:CTU. CT尿路成像;CTA. CT血管成像 图 3 北京市部分医院CT受检者各检查项目kV选择差异性分布 Figure 3 Differential distribution of kV selection for various CT examination items in some hospitals in Beijing |

|

注:a颅脑灌注圈数;CTU. CT尿路成像;CTA. CT血管成像 图 4 北京市部分医院CT受检者各检查项目扫描期相选择差异性分布 Figure 4 Differential distribution of scan phase selection for various CT examination items in some hospitals in Beijing |

3. 成年人常见CT检查项目的辐射剂量和诊断参考水平:成年人常见CT检查项目辐射剂量的四分位数见表 1。对两种方法获得的各检查项目辐射剂量的中位数进行秩和检验,差异无统计学意义(P>0.05)。

|

|

表 1 北京地区成人常见CT检查项目的辐射剂量和诊断参考水平 Table 1 The radiation dose and DRLs for routine items of adult CT in Beijing |

4. 北京地区常见部位的CT辐射剂量水平与国内外DRL对比:由表 2可见,北京市CT辐射剂量水平(取整数)中,颅脑逐层、鼻窦、颈部、胸部、盆腔、CT尿路成像(CTU)、冠状动脉CTA(前瞻)、颅脑CTA、颈部CTA、主动脉CTA等10个检查项目的DRL均低于WS/T 637-2018标准;与WS/T 637-2018标准相比,北京地区上腹部、腰椎和冠状动脉CTA(回顾)出现CTDI低而DLP高的现象;颅脑逐层、颈部均低于ACR、EC和日本;腹部低于日本;胸部与ACR接近,高于EC,低于日本;腹盆腔连扫的CTDI与ACR相同,低于EC和日本,DLP均高于ACR、EC和日本;胸腹盆连扫的CTDI与ACR、日本接近,但DLP明显高于ACR和日本。

|

|

表 2 北京地区CT辐射剂量水平(75%位数)与国内外诊断参考水平的对比 Table 2 Comparison of CT radiation doses in Beijing area with DRLs at home and abroad |

5. 颅脑CT、颅脑灌注CT和冠状动脉CTA不同扫描方式的剂量分析:颅脑CT、颅脑灌注和冠状动脉CTA的辐射剂量列于表 3。通过调查数据得知,除颅脑CT、颅脑灌注CT和冠状动脉CTA外,其他部位常规采用螺旋扫描模式。颅脑和颅脑灌注扫描根据临床需求或探测器宽度不同,分为逐层扫描和螺旋扫描模式;冠状动脉CTA大致分为回顾性心电门控和前瞻性心电门控两种扫描模式。对颅脑、颅脑灌注和冠状动脉不同的扫描模式所得的剂量水平分别进行秩和检验,差异均有统计学意义(颅脑CTDI:Z=-4.40,P < 0.05;DLP:Z=-20.07,P < 0.05;颅脑灌注CTDI:Z=-11.83,P < 0.05;DLP:Z=-5.23,P < 0.05;冠状动脉CTDI:Z=-17.91,P < 0.05;DLP:Z=-22.91,P < 0.05)。

|

|

表 3 颅脑CT、颅脑灌注和冠状动脉CTA不同扫描模式的辐射剂量 Table 3 The radiation doses of different scanning modes of head CT, head perfusion CT and coronary CTA |

讨论

辐射剂量诊断参考水平的概念,最早是ICRP在1996年发布的73号出版物[8]提出的。之后国际上多个放射防护组织在不同的年份公布了不同的诊断参考水平[9-11],但都是基于当时的设备技术水平和放射工作人员对辐射防护的认知水平,不能反映当前的剂量水平,直接引用会造成一定的偏差。从概念提出之初到现在,多层扫描平均剂量(MSAD)、CTDI100、CTDIw、CTDIvol、体型特异性剂量估值(SSDE)、DLP等剂量参数都曾经先后被当做DRL剂量参量[12]。2017年,ICRP 135号报告[4]推荐使用CTDI和DLP作为DRL的参量。同年发布的美国成人最常见10个CT检查的诊断参考水平中使用了CTDI、SSDE、DLP 3个参量[13]。我国现行参考水平WS/T 637-2018[2]使用CTDI和DLP作为剂量水平参量。本研究与WS/T 637-2018[2]的涵盖内容相比,增加了颅脑螺旋、颅脑灌注、主动脉CTA、低剂量胸部CT、腹部+盆腔、胸部+腹部+盆腔、双下肢CTA、膝关节等检查部位。

本研究所得结果显示,与国内外发布的DRL相比,北京市颅脑逐层、鼻窦、颈部、胸部、盆腔、CTU、冠状动脉CTA(前瞻)、颅脑CTA、颈部CTA、主动脉CTA等10个检查项目的辐射剂量整体上处于较低的合理水平。需要注意的是,北京市上腹部CT(CTDIvol 14.84 mGy,DLP 930.42 mGy·cm)、腰椎CT(CTDIvol 19.21 mGy,DLP 588 mGy·cm)和回顾性心电心电门控冠状动脉CTA(CTDIvol 58 mGy,DLP 1 274 mGy·cm)的CTDIvol虽然低于WS/T 637-2018[2],但DLP皆高于后者。腹部盆腔连扫的CTDIvol与ACR(2018年) 相同,低于EC(2014年) 和日本(2020年),但是DLP却高于ACR、EC和日本。胸腹盆连扫的CTDIvol与ACR、日本相当,DLP却显著高于后两者。这说明北京地区上腹部CT、腹部盆腔连扫CT、胸腹盆连扫CT、腰椎CT和回顾性心电心电门控冠状动脉CTA辐射剂量处于偏高状态,可能与扫描范围过大或者多期相扫描等因素有关,建议根据实际临床和诊断需求对扫描范围和/或扫描期相等因素进行优化。低剂量胸部CT作为新兴的检查方式,近些年大范围应用于体检和临床筛查。本次调查低剂量胸部CT中,CTDIvol的DRL为3.3 mGy;DLP的DRL为120.90 mGy·cm。换算成有效剂量后,高于“中国肺癌低剂量CT筛查指南(2023年版)”建议的有效剂量值0.2~0.5 mSv[14],需要进一步探讨低剂量胸部CT的合理剂量范围。

CTDI最大的几种检查项目为颅脑灌注、颅脑逐层、颅脑螺旋、回顾性心电门控冠状动脉CTA、颅脑CTA和鼻窦。大部分位于头颈部区域,其中鼻窦作为一种天然对比度良好的器官对于扫描参数的选择具有较低的要求[15],虽然北京地区鼻窦CT的DRL值显著低于WS/T 637-2018[2],剂量水平仍然处于偏高的状态,存在剂量优化空间。DLP最大的几种检查项目为CTU、颅脑灌注、双下肢CTA、胸腹盆腔连扫、主动脉CTA、冠状动脉CTA(回顾性扫描方式)。CTU中CTDIvol的DRL为16.91 mGy,DLP为2 394.92 mGy·cm,虽然显著低于WS/T 637-2018[2]发布的DRL值,但仍然是北京地区DLP数值最高的CT检查项目,这是由于其长期存在的扫描范围大和扫描期多等因素共同作用的结果。

本研究对各检查项目的kV值选择和扫描期相选择进行回顾性分析发现,除了颅脑螺旋CT具有统一的kV以外,其他各项目都存在两个及以上的kV选择, 差异性较大;颅脑灌注、颈部CT、胸部CT、上腹部CT、腹部盆腔连扫CT、胸腹盆连扫CT、盆腔CT、CTU、颅脑CTA、颈部CTA、主动脉CTA、双下肢CTA的扫描期相差异性较大。研究发现CTDIvol剂量水平中DRL和AD差别最大(DRL与AD比值最大)的两个检查项目是颅脑灌注和颅脑CTA,这说明各家医院在颅脑灌注和CTA的图像噪声水平(kV,mAs)的要求上差异过大,需要后期对参数设置进行系统性回顾;DLP中DRL和AD差别最大(DRL与AD比值最大)的两个检查项目是上腹部和双下肢CTA,这可能与上腹部、双下肢CTA的扫描参数、期相、扫描范围差异较大有关。本研究的数据采集是基于不同解剖部位,没有区分细化相同解剖位置的不同临床病变。除了设备和人员专业素养不同,在临床实践中不同医院同一检查项目的扫描参数、扫描模式(平扫或增强)和/或增强期相上会存在差异[16],这是由于相同的解剖部位存在不同的临床病变和指征所导致的。建议经过临床科学验证,符合辐射防护三原则中的正当性原则,尽可能减少扫描期相来有效降低辐射剂量。

调查显示,扫描模式对辐射剂量水平存在重大影响。颅脑螺旋CT高于颅脑逐层CT的DLP;冠状动脉CTA前瞻性心电门控可显著降低受检者辐射剂量,显著低于回顾性心电门控扫描模式, 颅脑灌注逐层扫描模式显著低于螺旋扫描模式。受益于放射技师业务能力的提升和设备更新换代,尤其是宽体探测器的应用,北京地区本次调研中冠状动脉CTA的前瞻心电门控扫描模式检查频次超过回顾心电门控扫描模式,颅脑灌注轴扫模式检查频次超过螺旋扫描模式。由于技术的进步,最新型CT的冠状动脉CTA可以在一次心跳周期内即可完成数据采集[17],辐射剂量远低于调查值的25%位数,可见技术革新和算法改进对辐射剂量的降低起着极为重要的作用。辐射剂量较低的医院,大部分会应用宽体探测器、大螺距、前瞻心电门控和自适应迭代重建算法等新技术。在WS/T 637-2018[2]发布内容中,腰椎逐层扫描模式的剂量水平显著低于腰椎螺旋扫描模式,而本次研究发现所有医院均采用螺旋模式采集腰椎图像,舍弃逐层扫描模式,这与逐层模式提供的临床信息较少有关。

本研究属于地方性调研,除了获取辐射剂量75%位数作为地方诊断参考水平(异常高剂量的警示水平)外,还给出了中位数,即可能达到剂量(AD),一些设备或者算法先进、放射工作人员业务能力水平较高的单位可以按照AD的剂量水平进一步优化,实现辐射防护最优化。本研究的25%位数为异常低剂量的提示水平,低于此水平需要核查是否采用新设备、新技术在满足诊断需求影像质量的前提下有效降低了剂量,避免为了追求过低剂量而带来的诊断信息的遗漏。由于本研究的数据基于全北京市范围内收集的数据,设备新旧不一。最新引进的高端设备,有些检查项目可能会显著低于25%位数的水平,但对于一些陈旧的CT设备,不应过度追求低剂量而忽视图像质量。

CT技师或医师对于各自机构中出现的CTDIvol和DLP数值过高的现象要保持高度警惕和理性分析。CT影像噪声水平要根据实际临床和诊断需求保持在合理的水平,避免盲目增加CTDI来提高影像质量;扫描范围过大和/或扫描期相过多,会导致DLP显著增加。按照辐射防护最优化原则(ALARA)要求,在满足诊断需求的影像质量的前提下尽可能降低受检者的辐射剂量,因此CTDIvol、扫描范围和扫描期相的选择需要经过综合考虑临床诊疗目的和影像诊断需求后进行判断。

我国地区发展不平衡,根据WS/T 637-2018[2]和ICRP135号报告[4]的建议,通过对北京市主要医院的调研,获取了本地区CT辐射剂量的可达到水平和诊断参考水平。研究发现,虽然本地区辐射剂量的可达到水平均低于国内外组织发布的DRL,但是有部分检查项目的DRL超过WS/T 637-2018和国外相关组织发布的DRL。

DRL不是剂量限值,也不适用于患者个体,也不能用于法律法规和商业目的。DRL反应的是当前北京地区不同解剖部位CT检查的剂量水平,是一个动态变化的过程,应当进行周期性的更新。北京市DRL的建立旨在为本地区辐射剂量优化提供指导,加强辐射防护规范化管理和辐射文化建设乃至与国际接轨。它的存在可以帮助机构在图像质量不影响临床诊疗和影像诊断的基础上降低受检者辐射剂量、减少辐射危害。

利益冲突 无

作者贡献声明 张宗锐负责病例收集、数据测量分析总结及论文撰写;康天良、李振涛、张永县、刘丹丹、曲晓霞负责数据的收集、测量、整理及统计学处理;牛延涛指导研究设计和论文修改

| [1] |

牛亚婷, 苏垠平, 梁婧, 等. 全国医疗照射频度估算方法研究[J]. 中华放射医学与防护杂志, 2019, 39(5): 325-330. Niu YT, Su YP, Liang J, et al. Study on estimation of medical exposure frequency in China[J]. Chin J Radiol Med Prot, 2019, 39(5): 325-330. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-5098.2019.05.002 |

| [2] |

国家卫生健康委员会. WS / T 637-2018 X射线计算机断层摄影成年人诊断参考水平[S]. 北京: 中国标准出版社, 2018. National Health Commission of the People ' s Republic of China. WS / T 637-2018 Diagnostic reference levels for adults in X-ray computed tomography[S]. Beijing: Standards Press of China, 2018. |

| [3] |

国家质量监督检验检疫总局. GB 18771-2002电离辐射防护与辐射源安全基本标准[S]. 北京: 中国标准出版社, 2003. General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People ' s Republic of China. GB 18771-2002 Basic standards for protection against ionizing radiation and for the safety of radiation sources[S]. Beijing: S tandards Press of China, 2003. |

| [4] |

International Commission on Radiological Protection. ICRP Publication 135. Diagnostic reference levels in medical imaging[R]. Los Angeles: ICRP, 2017.

|

| [5] |

American College of Radiology. ACR-AAPM-SPR Practice parameter for diagnostic reference levels and achievable doses in medical X-ray imaging[EB/OL]. Practice guideline, 2018. (2018-06-14). [2019-03-15]. https://www.acr.org/-/media/ACR/Files/Practice-Parameters/Diag-Ref-Levels.pdf.

|

| [6] |

European Commission. Radiation protection No. 180. Diagnostic reference levels in thirty-six European countries (Part2/2)[R]. Luxembourg: EC, 2014.

|

| [7] |

Kanda R, Akahane M, Koba Y, et al. Developing diagnostic reference levels in Japan[J]. Jpn J Radiol, 2021, 39(4): 307-314. DOI:10.1007/s11604-020-01066-5 |

| [8] |

International Commission on Radiological Protection. ICRP Publication 73. Radiological protection and safety in medicine[R]. Oxford: Pergamon Press, 1996.

|

| [9] |

European Commission. Radiation protection 109. Guidance on diagnostic reference levels(DRLs) for medical exposures[R]. Luxembourg: EC, 1999.

|

| [10] |

International Electrotechnical Commission. IEC 61223-3-5 Evaluation and routine testing in medical imaging departments Part 3-5: Acceptance tests-imaging performance of computed tomography X-ray equipment[S]. Geneva: IEC, 2004.

|

| [11] |

National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP). NCRP Report No. 172. Diagnostic reference levels and achievable doses in medical and dental imaging: recommendations for the United States[R]. Bethesda: NCRP, 2012.

|

| [12] |

李润根, 苏贝贝, 马妮, 等. 我国CT检查成年人辐射剂量诊断参考水平的建立历程及解读[J]. 中华放射医学与防护杂志, 2020, 40(1): 71-76. Li RG, Su BB, Ma N, et al. Evolution and interpretation of diagnostic reference levels for adults undergoing X-ray Computed tomography in China[J]. Chin J Radiol Med Prot, 2020, 40(1): 71-72. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-5098.2020.01.013 |

| [13] |

Kanal KM, Butler PF, Sengupta D, et al. U.S. Diagnostic reference levels and achievable doses for 10 adult CT examinations[J]. Radiology, 2017, 284(1): 120-133. DOI:10.1148/radiol.2017161911 |

| [14] |

中国肺癌早诊早治专家组, 中国西部肺癌研究协作中心. 中国肺癌低剂量CT筛查指南(2023年版)[J]. 中国肺癌杂志, 2023, 26(1): 1-9. Chinese Expert Group on Early Diagnosis and Treatment of Lung Cancer, China Lung Oncology Group. China national lung cancer screening guideline with low-dose computed tomography (2023 version)[J]. Chin Lung Cancer, 2023, 26(1): 1-9. DOI:10.3779/j.issn.1009-3419.2023.102.10 |

| [15] |

牛延涛, 张永县, 康天良, 等. 成年人CT扫描中辐射剂量和诊断参考水平的探讨[J]. 中华放射医学与防护杂志, 2016, 36(11): 862-867. Niu YT, Zhang YX, Kang TL, et al. Investigation of radiation dose and diagnostic reference levels in CT scanning for adult patients[J]. Chin J Radiol Med Prot, 2016, 36(11): 862-867. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-5098.2016.11.013 |

| [16] |

牛延涛, 张永县, 卓维海, 等. 加强放射诊断辐射剂量管理的必要性及应对策略[J]. 中华放射医学与防护杂志, 2023, 43(4): 241-247. Niu YT, Zhang YX, Zhuo WH, et al. The necessity and countermeasures of strengthening radiation dose management in diagnostic radiology[J]. Chin J Radiol Med Prot, 2023, 43(4): 241-247. DOI:10.3760/cma.j.cn112271-20221205-00469 |

| [17] |

Liu Z, Zhang Z, Hong N, et al. Diagnostic performance of free-breathing coronary computed tomography angiography without heart rate control using 16-cm z-coverage CT with motion-correction algorithm[J]. J Cardiovasc Comput Tomogr, 2019, 13(2): 113-117. DOI:10.1016/j.jcct.2019.01.005 |

2025, Vol. 45

2025, Vol. 45