国际放射防护委员会(ICRP)出版物[1-2]和国际原子能机构(IAEA)国际辐射防护和辐射源安全基本安全标准[3-4](以下简称“基本安全标准”)提供了辐射防护和辐射源安全的基本原则、要求和措施,涵盖了对职业、公众、医疗、应急响应等多个方面的基本安全指导,因而广泛被世界各国采纳,成为各国制定辐射安全基本标准的共同依据。在此基础上,各国政府结合本国实际情况制定出相应的法规、政策和标准,明确了本国辐射防护实践的具体执行要求。由于各国国情不同,即使对于同一放射线应用领域,各国的防护标准也存在一定差异,本文从不同国家建立放射治疗防护标准的依据出发,着重分析在执行层面各国标准中的异同,最后对修订我国放射治疗防护标准提出建议。

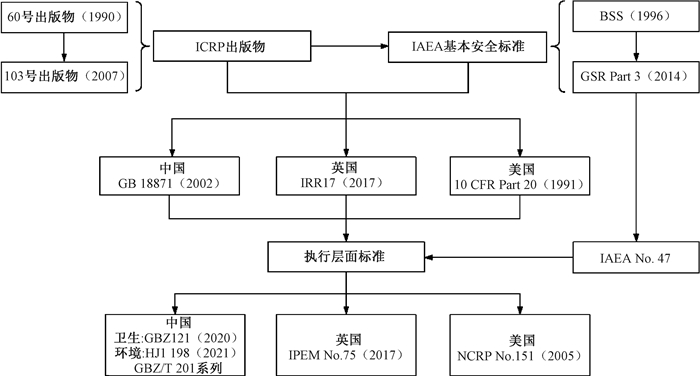

一、国内外典型国家医用直线加速器防护标准体系ICRP出版物中结合文献数据、经验反馈给出了不同类型人员的剂量限值。在1990年ICRP 60号出版物[1]中,制定了包括职业、公众、医疗和环境照射等方面的剂量限值和防护准则。2007年发布的ICRP 103号出版物[2]沿用了60号出版物中的大多数剂量限值,并对眼晶状体的剂量限值进行了修改。IAEA根据ICRP出版物中的建议于2014年发布新版基本安全标准。各国结合ICRP出版物和IAEA基本安全标准中的建议和要求,制定本国辐射安全基本法规[5-7],然后制定具体实践或强制或推荐标准。图 1是中外放射治疗相关标准的溯源结构图。从图中可以看出,在放射治疗机房防护标准方面,中国由国家卫生健康委员会和生态环境部分别制定了《放射治疗放射防护要求》(GBZ 121-2020)[8]和《放射治疗辐射安全与防护要求》(HJ 1198-2021)[9]标准。此外,我国还颁布了用于放射治疗机房屏蔽设计的GBZ/T 201系列推荐标准[10-14],这些标准中对于放射治疗机房屏蔽的标准一致。国外标准以英国和美国的标准为例,英国根据医学物理与工程研究所(IPEM)No. 75号报告[15]给出了放疗机房设计和验收的推荐方法;美国则根据国家辐射防护与测量委员会(NCRP)No. 151报告[16]中的具体建议执行。

|

图 1 医用直线加速器放射防护标准溯源图 Figure 1 Diagram showing the traceability of radiation protection standards for medical linear accelerators |

中国、英国、美国制定的本国职业和公众照射剂量限值中职业年有效剂量限值有差别,英国最严格,为每个日历年不超过20 mSv;美国最宽松,为每个日历年不超过50 mSv;中国居于美英之间,为每个日历年不超过50 mSv,且连续5年的年平均有效剂量(但不可作任何追溯平均)不超过20 mSv。三国的年当量剂量限值则相同。对于公众的剂量限值,三国要求相同,均为1 mSv/年。

二、中国、英国、美国标准对比1. 放射治疗机房分区比较:在放射治疗机房内的分区类型方面,三国对于控制区的定义是相似的。在定义除控制区外相邻的其他区域时,美国与我国不同,将其定义为非控制区(uncontrolled area)。我国在标准中要求将治疗机房相邻,且需要经常检查职业照射条件的区域划分为监督区。通过对比发现,我国在标准中对放疗机房的分区定义,是综合参考了英国和美国的相关标准后制定的。

2. 测量条件比较:三国对测量条件的要求是相似的,都要求在放射治疗设备最大输出剂量(最高能量、剂量率和最大射野)的条件下开展测量。在一些测量细节方面,例如机架角度(美国除常见角度外,还要求机架朝向侧墙与顶、底面交角处进行测量)、准直器旋转角度(中国、英国明确要求准直器在45°条件下进行)、屏蔽墙测量关注点选取原则(英国要求距墙30 cm和1 m位置,横向间隔30 cm)等方面略有差异。对于次屏蔽墙体验收时的测量条件,三国均要求在摆放模体的情况下开展测量,以考虑人体散射辐射对除有用束区以外墙体造成的影响。

3. 机房防护限值及评判方法比较:我国根据关注点的剂量当量率控制水平进行评判;英国根据年剂量限值,或以年剂量限值推导出的周或日剂量限值进行评判;美国根据年剂量限值,同时要求任意一小时剂量率不高于20 μSv/h的标准进行评判。下面将就不同国家的具体评判方法进行详细分析。

(1) 中国评判方法:根据我国现行标准《放射治疗放射防护要求》(GBZ 121-2020)[8]中要求,在判定机房防护是否合格时,应当采用经过检定的巡测仪进行巡测的方法,在距离放射治疗机房周围关注点表面30 cm,距离地面50~150 cm处作为巡测起点,围绕该起点上下左右位置寻找最大剂量点。标准中对检测结果与评价给出了明确要求,即将周围剂量当量率控制水平值直接用于防护检测结果评价,如满足标准中规定的要求,则判定防护设计合格。

(2) 英国评判方法:在放射治疗机房防护实际评判流程上,英国医学物理与工程研究所(IPEM) 75号报告[15]中给出了建议:在防护屏蔽设计阶段,采用年剂量限值计算屏蔽墙的厚度,并得到屏蔽墙外对应关注点1 min内的平均剂量率(IDR);在实际评价阶段,通过测量IDR并与设计防护时计算得到的理论IDR进行比对;通过测量得到的IDR,计算时间平均剂量率(TADR)和TADR2000(全年工作2 000 h,即8 h/d×5 d/周×50周/年=2 000 h)并于法规要求的年剂量限值进行比对,得到防护评价是否满足法规要求的结论。计算见式(1):

| $ \text { TADR }=(\operatorname{IDR} \times W \times U) / 8 $ | (1) |

式中,W为加速器出束时间占比(以每日8 h计算),U为使用因子,通过TADR,在考虑居留居因子T后,即可计算的得到TADR2000,见式(2):

| $ \text { TADR2000 }=\text { TADR } \times T $ | (2) |

根据TADR2000,即可评估年剂量,见式(3):

| $ \text { 年剂量 }=\text { TADR } 2000 \times 2000 $ | (3) |

如果年剂量不超过法规要求的限值,那么防护设计即判定为合格。

(3) 美国评判方法:美国国家辐射防护与测量委员会(NCRP) 151号报告[16]对控制区的剂量限值要求为5 mSv/年,0.1 mSv/周;对于非控制区的要求为1 mSv/年,0.02 mSv/周;值得注意的是,对剂量率的要求为任意1 h剂量率不高于20 μSv/h。报告中根据计算得到的任意1 h平均剂量率进行判定,报告中提供了两种计算任意1 h剂量当量率的方法。

1) 基于累积剂量推导任意1 h剂量当量率进行控制使用累积剂量模式的剂量仪测量主屏蔽外关注点单位MU的剂量当量水平HMU,通过下式转换为平均周剂量当量:

| $ R_w=H_{\mathrm{MU}} \times W(M U) \times U $ | (4) |

式中,W(MU)为主束的周工作负荷(以每周总的MU表示,而不是以每周吸收剂量表示)。U为关注点位置的使用因子。任意1 h最大平均剂量当量率可由下式推出:

| $ R_h=\left(\frac{M}{40}\right) \times R_w $ | (5) |

式中,M为每小时治疗患者最大数量Nmax和平均数量

| $ M=\frac{N_{max}}{\overline{N_h}} $ | (6) |

式中,Nmax为在适当考虑摆位时间的情况下,任何1 h内的最大患者治疗次数;

2) 基于瞬时剂量率计算任意1 h平均剂量当量率进行控制:周平均剂量当量可以用瞬时剂量率模式测量结果通过下式推导:

| $ R_w=\frac{\operatorname{IDR} \times W(M U) \times U}{D_0(M U)} $ | (7) |

式中,IDR为当加速器输出剂量率为D0(MU)时在屏蔽外30 cm关注点上测量得到的瞬时剂量率,μSv/h,对于加速器,考虑到仪器的响应时间和加速器的脉冲周期,瞬时剂量率通过20至60 s的测量结果平均而得;D0(MU)为等中心处加速器的输出剂量率。

同样可以由式(2)得到Rh。

在获得Rh后,根据法规和报告中要求的“任意1 h的剂量当量率Rh < 20 μSv/h”判定防护是否满足要求。

三、中国、英国、美国评判方法对比三国在评判机房防护的方法上,相同点在于均要求测量瞬时剂量率。不同之处在于以下两个方面:①瞬时剂量率的测量时间不同,英国对IDR的测量时间要求为1 min;美国要求根据测量设备的响应时间和加速器的脉冲周期不同测量20~60 s;我国标准中规定了测量仪器的选用原则和性能要求,但是未提出具体的测量时间要求。②英国通过测量得到的瞬时剂量率,在考虑工作负荷等条件后计算得到人员年受照剂量后评判机房是否合格;美国通过瞬时剂量率,考虑工作负荷后推导计算人员的平均周剂量当量,进而计算任意1 h的剂量当量率,再与限值进行对比以评判机房是否合格;我国在考虑居留因子的前提下,根据关注点的最高瞬时剂量率是否超过剂量当量率控制水平对机房防护是否合格进行判定。

四、讨论与总结英国IPEM 75号报告[15]中提到,对于医用直线加速器,某个关注点的瞬时剂量率只具有瞬时发生的特性,仅当机架角度朝向关注点方向的数秒钟内才有意义,如果单纯采用瞬时剂量率进行设计,会导致墙体设计过厚。即使在考虑FFF模式治疗模式下,也建议在保证人员受剂量低于年剂量限值前提下,放宽IDR范围(<100 μSv/h)。

美国NCRP 151号报告[16]中提到,在最大输出(能量、剂量率)情况下IDR并不能合理反映设备的运行状况和屏蔽效果,因此将人员受照的年剂量限值按照比例推导至较小时间间隔内的剂量率是不合理的,应当在结合IDR测量的基础上,综合考虑工作负荷和使用因子对防护效果进行评判。

我国在进行机房防护验收时,通过测量瞬时剂量率判定机房防护是否合格。这种方法一方面无法通过工作负荷推算得到的某一时间段内的人员真实受照剂量;另一方面根据文献[17-19]结果显示,使用我国标准中瞬时剂量率进行机房防护设计,与英国和美国采用的方法进行计算相比,会显著增加屏蔽厚度,提升机房建设成本。这既未体现防护最优化原则,也不符合基本安全标准中的可合理达到的尽可能低(as low as reasonably achievable, ALARA)的原则。

综上所述,本文从中国、英国、美国制定放射治疗放射防护标准的依据出发,着重对比了三国制定放射治疗机房防护执行层面标准的异同之处。从调研的结果上可以看出,中国放射治疗机房屏蔽标准以GB 18871-2002[5]作为基础,制定GBZ 121-2020[8]和HJ 1198-2021[9]标准;英国根据电离辐射法规(IRR)17[7],制定了IPEM 75号报告[15];美国根据美国核管会(NRC)颁布的美国联邦法规(CFR)法规Part 20[6],制定了NCRP 151号报告[16]。

中国、英国、美国在机房防护评判测量条件上也基本相同,主要差别在于是否根据设备运行时间、工作负荷以及使用因子计算人员接受剂量作为判定依据。这一点上,英国、美国与我国的做法不同。虽然这3种标准均能够在满足年剂量限制的基本前提下保护职业人员和公众,但从实际角度而言,我国的瞬时剂量率控制标准过于严格,这种过保守具体体现在以下几个方面:①采用瞬时剂量率进行控制可能会导致过保守,既未充分考虑医用直线加速器等脉冲设备的出束特性(束流占空比低),也无法根据实际情况调整工作人员的工作负荷(如多班人员轮岗)有效控制人员受照剂量。②对于闪速放射治疗(FLASH)等高剂量率模式而言,剂量率可达到40 Gy/s,与常规光子放疗相比,输出剂量率提升了近200倍。如按现行标准推算,主屏蔽墙体需额外至少增加超过2个混凝土什值层厚度以上(约为70 cm),机房建造成本显著增加[20]。值得注意的是,同等机房防护条件下,高剂量率模式虽然会造成机房外关注点处的瞬时剂量率升高,但高剂量模式仅代表单个患者出束治疗时间显著减少,并不意味着整个治疗过程时长显著减少。剂量率越高,临床治疗团队会更加谨慎,需要投入更多的时间用于精确的定位,因此更高的剂量率并不一定会造成工作负荷的显著增加。与之相比,英美两国的标准以年剂量限值为导向,并通过计算工作负荷评估职业以及公众人员的实际受照剂量,对新技术的发展具有更加灵活的适应能力。建议我国相关的辐射防护标准委员会考虑研究使用平均周围剂量当量率水平,或者通过计算人员年受照剂量等方法作为机房防护评价指标的可行性,在保障辐射安全的前提下,促进新型放射治疗技术的发展。

利益冲突 无

作者贡献声明 王宏凯负责文献整理和论文撰写; 田源、戴建荣负责指导论文修改

| [1] |

International Commission on Radiological Protection. ICRP Publication 60. 1990 Recommendations of the international commission on radiological protection[R]. London: ICRP, 1990.

|

| [2] |

International Commission on Radiological Protection. ICRP Publication 103. The 2007 recommendations of the international commission on radiological protection[R]. Oxford: Pergamon Press, 2007.

|

| [3] |

International Atomic Energy Agency. IAEA Safety Series No 115. International basic safety standards for protection against ionizing radiation and for the safety of radiation sources[S]. Vienna: IAEA, 1996.

|

| [4] |

International Atomic Energy Agency. GSR Part 3. Radiation protection and safety of radiation sources[R]. Vienna: IAEA, 2009.

|

| [5] |

国家质量监督检验检疫总局. GB 18871-2002电离辐射防护与辐射源安全基本标准[S]. 北京: 中国标准出版社, 2003. General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China. GB 18871-2002 Basic standards for protection against ionizing radiation and for the safety of radiation sources[S]. Beijing: Standards Press of China, 2003. |

| [6] |

US Nuclear Regulatory Commission. Code of Federal Regulations Title 10, Part 20. Standards for protection against radiation[S]. Bethesda: NRC, 2023.

|

| [7] |

Health and Safety Commission, UK. Work with ionising radiation, ionising radiations regulations 2017:approved code of practice and guidance[M]. London: HSE, 2018.

|

| [8] |

国家卫生健康委员会. GBZ 121-2020放射治疗放射防护要求[S]. 北京: 中国标准出版社, 2021. National Health Commission of the People's Republic of China. GBZ 121-2020 Requirements for radiological protection in radiotherapy[S]. Beijing: Standards Press of China, 2021. |

| [9] |

中华人民共和国生态环境部. HJ 1198-2021放射治疗辐射安全与防护要求[S]. 北京: 中华人民共和国生态环境部, 2021. Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China. HJ 1198-2021 Requirements of radiation safety and protection for radiotherapy[S]. Beijing: Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China, 2021. |

| [10] |

国家卫生健康委员会. GBZ/T 201.1—2007放射治疗机房的辐射屏蔽规范第1部分: 一般原则[S]. 北京: 中国标准出版社, 2007. National Health Commission of the People's Republic of China. GBZ/T 201.1-2007 Radiation shielding in room of radiotherapy installations. Part 1: General principle[S]. Beijing: Standards Press of China, 2015. |

| [11] |

国家卫生健康委员会. GBZ/T 201.2-2011放射治疗机房的辐射屏蔽规范第2部分: 电子直线加速器放射治疗机房[S]. 北京: 中国标准出版社, 2011. National Health Commission of the People's Republic of China. GBZ/T 201.2-2007 Radiation shielding requirements for radiotherapy room-Part 2: radiotherapy room of electron linear accelerators[S]. Beijing: Standards Press of China, 2011. |

| [12] |

国家卫生健康委员会. GBZ/T 201.3-2014放射治疗机房的辐射屏蔽规范第3部分: γ射线源放射治疗机房[S]. 北京: 中国标准出版社, 2014. National Health Commission of the People's Republic of China. GBZ/T 201.5-2015 Radiation shielding requirements for radiotherapy room-part 5: Radiotherapy room of γ-ray sources[S]. Beijing: Standards Press of China, 2014. |

| [13] |

国家卫生健康委员会. GBZ/T 201.4-2015放射治疗机房的辐射屏蔽规范第4部分: 锎-252中子后装放射治疗机房[S]. 北京: 中国标准出版社, 2015. National Health Commission of the People's Republic of China. GBZ/T 201.4-2015 Radiation shielding requirements for radiotherapy room-Part 4: radiotherapy room of proton accelerators[S]. Beijing: Standards Press of China, 2015. |

| [14] |

国家卫生健康委员会. GBZ/T 201.5-2015放射治疗机房的辐射屏蔽规范第5部分: 质子加速器放疗机房[S]. 北京: 中国标准出版社, 2015. National Health Commission of the People's Republic of China. GBZ/T 201.5-2015 Radiation shielding requirements for radiotherapy room-part 5: radiotherapy room of proton accelerators[S]. Beijing: Standards Press of China, 2015. |

| [15] |

Institute of Physics and Engineering in Medicine. IPEM Report No. 75. Design and shielding of radiotherapy treatment facilities[R]. Bristol: IPEM, 2017.

|

| [16] |

National Council on Radiation Protection and Measurement. NCRP Report No. 151. Structural shielding design and evaluation for megavoltage X-and gamma-ray radiotherapy facilities[R]. Bethesda: NCRP, 2005.

|

| [17] |

田源, 宋一昕, 冯泽臣, 等. 高能医用电子直线加速器的机房屏蔽设计方案国内外比较[J]. 中华放射医学与防护杂志, 2020, 40(12): 903-910. Tian Y, Song YX, Feng ZC, et al. Bunker shielding design scheme for high energy medical linear accelerator: Comparison between Chinese and international radiation shielding standards for radiotherapy facilities[J]. Chin J Radiol Med Prot, 2020, 40(12): 903-910. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-5098.2020.12.003 |

| [18] |

田源, 宋一昕, 冯泽臣, 等. 低能医用电子直线加速器的机房屏蔽设计方案国内外比较[J]. 中华放射医学与防护杂志, 2020, 40(12): 895-902. Tian Y, Song YX, Feng ZC, et al. Bunker shielding design scheme for low energy medical linear accelerator: Comparison between Chinese and international radiation shielding standards for radiotherapy facilities[J]. Chin J Radiol Med Prot, 2020, 40(12): 895-902. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-5098.2020.12.002 |

| [19] |

单超, 徐坤, 田源, 等. 质子治疗机房的屏蔽设计方案国内外比较[J]. 中华放射医学与防护杂志, 2020, 40(12): 911-918. Shan C, Xu K, Tian Y, et al. Comparison of shielding design schemes in proton therapy room at China and abroad[J]. Chin J Radiol Med Prot, 2020, 40(12): 911-918. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-5098.2020.12.004 |

| [20] |

王宏凯, 李明辉, 牛传猛, 等. 闪速放射治疗(FLASH)技术对机房屏蔽设计带来的挑战[J]. 中华放射医学与防护杂志, 2023, 43(8): 653-656. Wang HK, Li MH, Niu CM, et al. Challenge of shielding design for FLASH radiotherapy[J]. Chin J Radiol Med Prot, 2023, 43(8): 653-656. DOI:10.3760/cma.j.cn112271-20221107-00435 |

2025, Vol. 45

2025, Vol. 45