2. 中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所 辐射防护与核应急中国疾病预防控制中心重点实验室,北京 100088

2. Key Laboratory of Radiological Protection and Nuclear Emergency, China CDC, National Institute for Radiological Protection, Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing 100008, China

放射卫生学是研究电离辐射对人体健康有害影响及其综合防护措施的学科。我国的放射卫生工作始于20世纪50年代新中国电离辐射医学应用的兴起和“两弹一星”工程的开展,经历了从五六十年代围绕放射诊疗应用和上世纪60—70年代围绕核试验放射防护和损伤救治,转变到当前围绕核与辐射技术和平利用情况下的放射工作人员、接受放射诊疗患者和公众的健康防护[1-3]。随着放射卫生事业的发展,我国的放射卫生学学科水平也得到了不断的提升,放射卫生学与放射卫生工作相辅相成、共同促进。本文围绕放射卫生学研究与我国放射卫生工作的历史、现状、工作内容等情况进行简单的概述,以期读者对放射卫生有一个基本了解。

一、基本概念放射卫生学、放射卫生、放射卫生工作、放射卫生防护、放射防护、放射防护学,是在工作中经常会遇见的词汇,它们之间实际上存在非常密切的联系,以下就作者的理解,做一个简单的介绍。

放射卫生学(radiological hygiene)是研究电离辐射对人类健康的影响及其防护与管理措施的综合性学科。它是预防医学与公共卫生学科旗下的二级学科,也是放射医学学科的重要组成部分,国际上一般称为放射防护学(radiological protection)。

放射卫生学的历史可以追溯到上世纪三、四十年代,在那个电离辐射研究和应用的巅峰时期,由于缺乏对电离辐射健康损伤效应的正确认识,许多从事电离辐射相关的工作人员,遭受了不同程度的辐射损伤,由此人们开始注重电离辐射损伤效应及其预防的科学研究,放射卫生学应运而生。

我国的放射卫生学学科是上世纪五十年代参照苏联模式建立的。作为一门综合性交叉学科,放射卫生学的研究内容涉及核物理学、放射化学、放射生物学、电离辐射剂量学、辐射遗传学、辐射检测技术、放射医学、放射毒理学、放射流行病学、放射诊断学、放射损伤临床等学科领域。具体包括:电离辐射来源(天然辐射和人工辐射)分析、检测技术与测量仪器、放射检测与评价、电离辐射生物效应、电离辐射剂量基础、内外照射防护措施、放射卫生法规标准制修订、放射防护工程与评价、核与辐射技术的工业应用、放射工作单位调查和放射人员个人剂量监测与职业健康监护、放射诊疗设备性能和场所防护、公众照射的防护与控制、核电站周围居民健康调查、放射卫生监督、职业性放射性疾病诊断与鉴定、涉及电离辐射的建设项目职业病危害预评价和控制效果评价、核与辐射事故卫生应急、公众科普宣传信息沟通,以及辐射环境监测与评估、去除放射性污染、放射性废物治理、核与辐射设备退役等等。近年来,放射生态和非人类物种保护也受到越来越多的关注。

放射卫生是传统的公共卫生体系下的五大卫生之一。在建国之初,大批放射卫生工作人员为我国医用电离辐射事业的发展和核武器试验中的效应研究与卫生防护做出了卓越的贡献。通过一系列放射卫生相关实际工作,为核与辐射技术在我国核事业、工农业生产、放射诊疗、科学研究等诸多领域的安全应用奠定了坚实的基础。放射卫生事关职业人员和公众的身体健康和生命安全,影响着我国的国际声誉和国内社会安定,历来为党和政府高度重视。在实际工作中,还会看到放射卫生防护、放射卫生与防护等词汇,实际上,它们都是放射卫生的简写,与放射卫生同义。在西方国家,没有放射卫生这一说,他们习惯使用的是放射防护。因此,放射卫生与放射防护并没有实质性的区别。

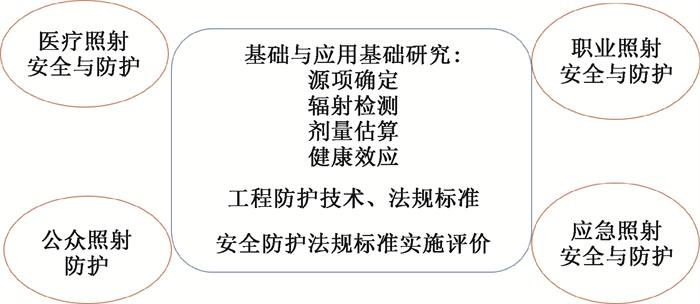

放射卫生工作是从卫生防护的角度,采取科学的方法避免或尽量减少电离辐射危害作用。广义的放射卫生工作涉及内容与放射卫生学研究的内容基本重叠且一脉相承,重点包括源项分析、人员防护、场所监测与评价、核与辐射事故卫生应急、辐射损伤人员医学救治、放射卫生标准制定等等。按照受照人员的不同,我国放射卫生工作内容可分为四大领域:患者/受检者医疗照射的安全与防护,放射工作人员职业照射的安全与防护,公众照射的防护以及核与辐射事故应急照射的安全防护和可能的医学救治,见图 1。

|

图 1 放射卫生四大工作领域和主要工作 Figure 1 Four major areas of work and main work in radiological health |

当前,包括核电在内的核工业,在我国正得到快速发展,核与辐射技术应用规模与日俱增,各类不同级别的辐射事故时有发生,有的甚至引起职业人员和公众的放射损伤或死亡,拟或引发社会的恐慌,这是放射卫生工作面临的新挑战,放射卫生学研究的新课题,也是放射卫生事业良好的发展机遇。

二、历史起源1895年11月8日,伦琴发现X射线,人类社会自此进入电离辐射应用的新时代。在上世纪30—40年时间里,随着X射线和镭的广泛应用,电离辐射的双面性逐渐呈现。电离辐射在人类社会文明的进步和发展中起到了积极的推动作用,也对自然环境和人员健康造成了一定的损害,甚至灾难,人类为此付出了原本可以避免的巨大的生命财产损失和环境污染代价。正是因为人类在不断利用各种射线装置和放射性物质的过程中逐步认识到了电离辐射对人类健康的危害作用,并随之开展了电离辐射生物效应及防护措施的研究,在此基础上逐步形成了放射卫生与防护。

1895年12月,在伦琴将其发现X射线的论文公布于世后的第4天,美国就有人拍出了一位老兵脚掌里嵌顿的子弹头的“X光”照片,这也是X射线用于医学诊断的最早实践[4]。但随后的不幸接连发生,1896年有文献报道96例X射线机研制和操作人员手部皮肤烧伤[5];1902年报道了X射线引起慢性皮肤溃疡并继而诱发皮肤癌症的病例[6];1911年又有人公开了电离辐射引起的94例皮肤癌和11例白血病的资料[7]。铀放射性的发现者贝可勒尔,一生致力于放射性研究,由于长期生活在射线中,他在50岁时便渐渐感到浑身瘫软,并且头发脱落,手上的皮肤常像烫伤一样疼痛,在56岁时逝世,他是第1位被放射性夺走生命的科学家。由于长期在缺乏防护的条件下从事镭等放射性物质研究,居里夫人受到了过量电离辐射照射,导致双眼因白内障几乎失明,1934年7月4日因再生障碍性贫血逝世。1916—1926年间美国镭夜光仪表盘描绘女工为了提高工作效率,习惯性用唇舌舔舐笔尖而误将大量镭摄入体内,之后这一人群贫血、骨坏死和骨癌的发病率明显增高[8]。在铀矿和伴生矿,井下矿工因吸入高浓度的氡及其子体,肺癌发病率明显增高,这一现象早在中世纪欧洲波西米亚煤矿工中就出现,但最终的明确直到19世纪50年代。历史惨痛的代价换来了人类对于电离辐射危害的认识,也促使人类开始考虑如何兴利避害地正确应用电离辐射源和放射性物质。放射医学、放射卫生学因此得以建立并迅速发展。

其后,以美国曼哈顿工程启动为标志的核武器研发、试验和实战(尽管实战只有2例),为人类深入认识电离辐射损伤效应开启了另一扇窗。苏联奥布宁斯克核电站建成标志着核工业进入了一个新的发展时期。人们在充分享受着原子能带来巨大利益的同时也忌惮发生核事故的潜在危害。1979年3月28日,美国三哩岛核电站事故。1986年4月26日,苏联切尔诺贝利核电站事故。2011年3月11日,日本福岛核电站事故。核试验与核事故业已成为人类核与辐射技术应用史上无法抹去的伤痛。与此相关的核应急卫生救援自然成为放射卫生学的重要研究内容和放射卫生工作的重要任务。

面对屡屡发生的电离辐射引起的健康损伤,人们开始了寻找、探究和建立有效的防护体系和防护措施的工作。国际上先后成立了一些专门机构,指导人们正确认识电离辐射的危险,避免电离辐射带来的损伤。著名的组织包括:①国际放射防护委员会(International Commission on Radiological Protection, ICRP),成立于1928年,是在英国注册的社会公益性团体,旨在促进世界放射防护事业的发展。②国际辐射单位与测量委员会(International Commission on Radiation Unit and Measurements, ICRU)1928年在瑞典斯德哥尔摩成立,其任务是建立辐射单位和测量国际标准,发展和推荐辐射量和单位、测量技术和程序及其参考数据,以促进电离辐射的安全和有效应用[9]。③联合国原子辐射效应科学委员会(United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, UNSCEAR),1955年成立,其工作是审议和评价电离辐射照射水平和健康危害,为联合国大会提供专业报告[10]。④国际原子能机构(International Atomic Energy Agency, IAEA),1957年7月成立于维也纳,其宗旨是加速和扩大原子能的和平利用,并尽可能地限制其军事应用,1984年我国加入IAEA。这些国际组织为综合评估电离辐射健康效应、剂量定义和测量、制定放射防护标准、客观评价放射防护措施进行了大量卓有成效的工作,已成为世界公认的放射卫生与防护的权威机构[11]。

三、我国的放射卫生事业我国的放射卫生工作起步于20世纪50年代。为配合“两弹一星”工程,一批专业科研院校先后成立,如:军事医学科学院放射医学研究所、卫生部工业卫生实验所、中国医学科学院放射医学研究所、上海市工业卫生研究所、白求恩医科大学公共卫生系、苏州医学院工业卫生系、二机部第七研究所等。经过几代人几十年的共同努力,我国的放射卫生事业取得了巨大的成就[1-3]。

1、起步(50年代)为了保证“两弹一星”工程的顺利开展和解决X射线诊断和镭疗工作人员的防护需要,新中国成立初期,国家多批次派出了包括放射卫生在内的优秀科研人员到苏联学习与交流,他们学成回国后工作在几所大专院校和科研院所成立的相应领域的教研室和实验室,一边大力培养学科相关领域专业人才,一边积极展开放射卫生科学研究,绝大多数都成了我国放射卫生领域的专家和学科带头人,促进了我国放射卫生学科的萌芽和放射卫生工作的起步。其中值得铭记的专家学者包括:吴德昌(1927.10—2018.5)、潘自强(1936.6—2022.1)、魏履新(1922.9—2018.1)、刘树铮(1925.11—2012.5)、孙世荃(1927.1—2012.8)、张景源(1927.9—2021.5)、苏燎原(1930—2017)、朱寿彭(1931—2016)、章仲侯(1932—1987)、叶常青(1933.9—2019.10)等。

1955年,第三军医大学成立了“医学防护教研室”,开展防原和防化的教学与研究,并由此发展成现在的“全军复合伤研究所”。1955年12月,在军事医学科学院设立放射医学研究所(现名军事科学院军事医学研究院辐射医学研究所)。1956年国家将同位素应用研究列入我国十二年科技发展规划,1958年我国第一座实验堆投入运行并开始生产放射性同位素。这一期间我国围绕核武器试验为核心的国防事业不断发展,职业性的放射卫生防护、辐射生物效应、放射性监测和公众防护等内容开展放射卫生学研究,推动了我国放射卫生学科的起步。1958年,卫生部颁布《使用放射性的工业企业、实验室卫生防护(草案)》。1959年,卫生部等有关部门共同组成放射防护医学领导小组,负责全国原子能科学事业的防护、放射性同位素在医疗卫生方面的推广、干部培养和科学研究工作。同年6月,中国科学院成立放射医学研究所。

2、快速发展(60—70年代)1960年,国务院发布《放射性工作卫生防护暂行规定》(简称《暂行规定》),这也是我国放射防护领域第一部国家法规性文件,《暂行规定》的发布,极大地推进了我国放射卫生事业的发展。其后,卫生部、国家科委、二机部等部委相继制定并发布了有关同位素管理、工作人员管理、医疗照射管理、食品卫生管理及核工业卫生管理的若干单项规定,其中《电离辐射的最大容许量标准》、《放射性同位素工作的卫生防护细则》和《放射性工作人员的健康检查须知》3个技术文件一直使用到70年代中叶。

各省市各级疾病预防机构(原防疫站,2002年改称为疾病预防控制中心)、职业病防治院(所)中的放射卫生科/所是我国放射医学与防护实践的重要有生力量。较早成立工业卫生科/放射卫生科的有天津(1955年)、福建(1959年),一些省市也成立了工业卫生实验所,如四川(1965年)等。1965年10月卫生部工业卫生实验所成立(现名中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所)。从1965年开始,国家先后建立了北京、上海、兰州、福州、沈阳、广州、乌鲁木齐、成都和拉萨等45个环境放射性监测站。

1964年10月16日,我国成功进行了第一次原子弹爆炸试验。卫生部通过工业卫生实验所先后组织了来自全国81个单位的1 311人次,参加了18次我国大气层核试验现场的医学、生物学效应研究和杀伤参数测量工作。这一时期,我国放射卫生工作和放射卫生学研究得到了快速的发展,工作与研究领域涉及生物效应动物试验研究、辐射监测与剂量学研究、公众防护等方面,全国主要省份防疫站、相关学校积极参与了相关科学研究和放射卫生监测与公众防护工作,在实践中培养了一大批放射卫生专业人才,极大地推动了放射卫生的学科建设。

3、平稳推进(80—90年代)1978年改革开放后,国家工作重点逐步转移到经济建设中来,放射卫生工作也转变为以职业照射和医疗照射的安全与防护及公众照射调查等为主的放射医学与防护研究工作,基础科学研究和调查工作得到加强,各种学术团体恢复活动。进入八十年代,在以改革开放战略思想指引下,我国放射卫生工作不断深化改革,着力扩大对外开放,使科研领域的对外协作和学术交流从无到有、从小到大地蓬勃开展起来。

1980年卫生部成立全国卫生标准技术委员会,下设放射病诊断标准分委员会和放射卫生防护标准分委员会,从体制上明确了放射卫生相关标准的研制工作。随后卫生部制定和颁布了一系列与医用放射防护、放射病救治相关的标准和法规,开展了相关放射卫生各领域的科学研究工作,促进了我国新时期放射卫生工作和学科发展。

在这一期间,我国放射卫生开展了几项颇具影响的调查研究,主要包括:①1980年8月期美国《科学》杂志发表了“中国高本底辐射地区居民健康调查”,文章是低剂量电离辐射致人群健康效应的奠基之作,在国际上引起了广泛的反响和兴趣,其报告数据被联合国原子辐射效应科学委员会等权威学术组织所引用。②1981—1985年,卫生部工业卫生实验所组织全国29个省份的放射卫生单位共同完成“中国环境天然辐射外照射剂量的调查与评价”工作。③1982—1987年,卫生部工业卫生实验所组织卫生系统29个省份的有关单位对中国土壤中有关放射性核素的水平及分布进行调查。④1978—1992年,卫生部组织有关单位开展了黄渤海海域、长江流域、黄河水系的放射性核素水平调查。⑤1980年,中国医学科学院放射医学研究所组织全国28个省份的卫生防护单位成立了“全国医用诊断X射线工作者剂量与效应关系研究协作组”,开展了医用X射线工作者随访研究。

这一时期还有一件事值得一提,80年代中叶白求恩医科大学和苏州医学院均分别获得放射医学硕士和博士学位授予权,放射医学完整的本科-硕士-博士人才培养体系建成。由卫生部设立于苏州医学院的“全国放射卫生进修班”开始于1983年,之后每年均有举办,历经40年延续到现在,为我国放射卫生事业培养了大批优秀的专业人才。

对标世界卫生组织(WHO)、IAEA等国际组织并在其支持和帮助下,我国开始了对医用电离辐射设备的质量控制与质量保证、剂量量值传递和标准剂量刻度、性能检测等工作,并成为放射卫生工作的重心。1982年WHO建议,经卫生部批准,卫生部工业卫生实验所开始筹建国家二级标准剂量学实验室(简称SSDL),并于1984年正式成为WHO和IAEA的SSDL网中成员之一。1984年和1996年两次开展了我国医疗照射水平调查工作。这些工作的开展,有效地推动了我国放射卫生学科在医疗照射领域的建设与发展,各地放射卫生技术机构通过开展检测技术服务为保护核与辐射技术在国民经济各个行业应用的安全和防护,特别是放射诊疗技术的安全与防护做出了重要贡献,积累了宝贵的工作经验。

4、腾飞(21世纪)进入21世纪,随着2002年5月《职业病防治法》、2002年10月《电离辐射防护和辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)、2003年10月《放射性污染防治法》、2005年12月《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、2006年3月卫生部《放射诊疗管理规定》以及2007年11月《放射工作人员职业健康管理办法》等一系列法律、条例和部门规章的实施,放射卫生工作一步一步走上法制化轨道,放射卫生有法可依、有法必依的局面逐渐形成。

随着GB 18871-2002的发布,放射防护基本标准得以改变,放射卫生防护标准及其体系进行了进一步修改和完善,放射卫生防护的国家职业卫生标准不断丰富,截至2023年8月现行有效的放射卫生标准共133项。

21世纪的中国,进入了放射卫生机构建设、人才培养和科学研究的鼎盛期。2007年的一项调查显示,全国从事放射卫生相关工作的机构共有4 431家,设置在各级疾控的放射卫生机构1 964家,设置在职防院所的放射卫生机构50家,设置在其他机构的放射卫生机构89家,放射卫生专业人员数共计7 200多人[2]。据估计,截至目前全国有万余人专职在各级疾控中心、职业病防治院所和卫生监督部门从事放射卫生工作。

为及时掌握放射卫生技术机构包括技术服务机构的能力水平现状,2009年以来,中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所连续组织开展了个人剂量监测、放射性核素γ能谱分析、总α总β放射性测量和生物剂量估算等4项全国放射卫生技术机构检测质量控制比对/能力考核。考核结果显示,各级放射卫生技术机构质量控制水平有了显著提升。

这一期间,卫生部/国家卫生健康委通过中央转移支付补助资金,组织开展了“职业性放射性疾病监测(2009)”、“医疗卫生机构医用辐射防护监测(2010)”、“非医疗机构放射性危害因素监测(2019)”、“国家食品放射性污染监测(2012)、国家饮用水中放射性污染监测(2012)”等5大监测。

2018年国家卫生健康委成立以来,加强对放射卫生监测工作的组织和领导,加大转移支付力度,提质扩面,突出职业健康风险控制意识,深化监测内容,回应社会关切,强化监测工作的质量控制和监测结果运用,放射卫生监测工作上了一个新的台阶。

“十一五”期间(2006—2010),全国建立了17家核辐射损伤救治基地,其中2个国家级,15个省级,承担相应辖区内核事故与辐射事故辐射损伤人员的现场医学救援、院内医疗救治和医学随访,以及人员所受辐射照射剂量的估算和健康影响评价等任务。“十三五”(2016—2020)启动了一批全国健康保障工程—核辐射紧急医学救援基地建设项目。建设完成后,全国共有6个国家级基地和19个省级基地,基本形成基地布局合理、重点区域全覆盖的格局,应急医疗救治和检测能力将显著提升。

放射卫生工作事关亿万放射诊疗患者/受检者和几百万受到电离辐射职业照射人员的健康,是健康中国建设的必然要求和重要工作内容。放射卫生还事关国家核安全,是保证总体国家安全观的重要工作之一,关乎社会可持续发展和稳定大局。随着我国社会、经济的进步,作为为核能和核辐射技术广泛应用可持续发展保驾护航的重要学科和工作领域,放射卫生事业大有可为。

四、科学研究与人才培养放射卫生学的科学研究是放射卫生事业可持续和高质量发展的重要保障,多年来,中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所、苏州大学、复旦大学、吉林大学、中国辐射防护研究院等单位,积极努力申请获得国家重点研发计划、国家科技支撑计划、科技部科研院所社会公益研究专项、卫生行业公益、国家自然科学基金等科研项目以及地方科学研究项目,在放射卫生学学科全领域开展有针对性的研究工作,这些研究成果促进了我国放射卫生工作质量与水平的提升。2018年我国放射医学与放射卫生领域唯一的省部共建国家级重点实验室“放射医学与辐射防护国家重点实验室”落户苏州大学,这极大地提升了我国放射卫生学术地位和科研水平。

60—70年代,为了加快放射卫生人才的培养,众多的医学院校设立了放射医学专业或开展放射医学与防护的研究。如:1960年4月,吉林医科大学(1978年更名为白求恩医科大学,2000年并入吉林大学)组建了代号为“工业卫生”的放射医学专业;1960年8月,北京医学院(1985年更名为北京医科大学,2000年并入北京大学)建立了放射医学与防护专业;1962年上海市工业卫生研究所(1985年更名为上海医科大学放射医学研究所,2000年并入复旦大学并改名复旦大学放射医学研究所)在上海医学院成立;1962年12月,苏州医学院(2000年并入苏州大学)划归二机部,次年组建工业卫生系(现放射医学与防护学院)并以“工业卫生”名号招收放射医学与防护专业学生。目前苏州大学和吉林大学的放射医学专业依旧具有强大的全国影响力。

2010年卫生部监督局为中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所、中国医学科学院放射医学研究所、苏州大学和吉林大学4家单位授牌,设立卫生部放射卫生(监督)培训基地。中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所每年举办5~7个培训班,持续开展对省地市级机构专业技术人员的培训。苏州大学自1983年开始一直坚持每年举办为期1~2个月的“全国放射卫生进修班”。2022年国家卫生健康委职业健康司通过转移支付组织职业病危害监测评估专业(放射卫生)骨干人才培训和职业诊疗康复人才培训。这些在职培训为全国放射卫生队伍能力建设发挥了重要作用。

随着放射医学的发展,目前已经有苏州大学放射医学与防护学院、吉林大学公共卫生学院、内蒙古科技大学包头医学院、温州医科大学公共卫生与管理学院、南京医科大学附属肿瘤医院、安徽医科大学基础医学院、福建医科大学肿瘤临床医学院、山东第一医科大学预防医学科学学院、新乡医学院第四临床学院等9所院校开设了放射医学/放射卫生本科教育。中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所、苏州大学、吉林大学、复旦大学、温州医科大学等开展硕士研究生以及博士研究生培养。

放射卫生学教材建设是放射卫生人才培养的基础条件,我国第1本正式出版的放射卫生学本科教材,是原苏州医学院章仲侯教授主编,1986年由原子能出版社出版发行。2004年由姜德智教授主编苏州大学出版社出版的第2本放射卫生学本科教材正式发行。2014年原子能出版社出版了涂彧教授主编的第3本放射卫生学本科/研究生教材。这些教材也广泛地为放射卫生工作人员培训和自学所用,在人才培养上发挥了应有的作用。由涂彧教授孙全富研究员共同主编的新一版放射卫生学本科/研究生教材预计2024年由人民卫生出版社出版,相信该书将有益于新时期我国放射卫生人才培养。

利益冲突 无

作者贡献声明 涂彧负责文章主要撰写;崔诗悦、陈娜负责文献调研;孙全富负责文章框架设计;孙亮负责思路设计

| [1] |

苏旭, 岳保荣, 孙全富, 等. 中国放射卫生进展报告(1949—2008)[M]. 北京: 中国原子能出版社, 2011. Su X, Yue BR, Sun QF, et al. Progress report for radiological health in China (1949-2008)[M]. Beijing: China Atomic Energy Press, 2011. |

| [2] |

苏旭, 孙全富, 秦斌, 等. 中国放射卫生进展报告(2009—2014)[M]. 北京: 中国原子能出版社, 2015. Su X, Sun QF, Qin B, et al. Progress report for radiological health in China (2009-2014)[M]. Beijing: China Atomic Energy Press, 2015. |

| [3] |

中华预防医学会. 中国公共卫生与预防医学学科史[M]. 北京: 中国科学技术出版社, 2020. Chinese Preventive Medicine Association. History of public health and preventive medicine in China[M]. Beijing: Science and Technology of China Press, 2020. |

| [4] |

郑钧正. 历史见证了X射线发现125周年之辉煌[J]. 辐射防护通讯, 2020, 40(6): 1-16, 29. Zheng JZ. History has witnessed the resplendence of the 125th anniversary of X-ray discovery on the 125th anniversary of X-ray discovery[J]. Radiat Prot Bull, 2020, 40(6): 1-16, 29. DOI:10.3969/j.issn.1004-6356.2020.06.001 |

| [5] |

Röntgen WC. December 28, 1895: On a new kind of rays[J]. Veter Radiol Ultr, 2010, 36(5): 371-374. DOI:10.1111/j.1740-8261.1995.tb00278.x |

| [6] |

Girdner JH. X-rays and their dangers[J]. J Am Med Assoc, 1902, 39(26): 1677-1682. |

| [7] |

Dally C. The dangers of the Roentgen rays[J]. Br Med J, 1911, 1(2636): 417-418. |

| [8] |

Winkelstein W. Deadly glow: The radium dial worker tragedy[J]. Am J Epidemiol, 1999, 155(3): 290-291. DOI:10.1093/aje/155.3.290-291 |

| [9] |

International Commission on Radiation Units and Measurements. History[EB/OL]. [2023-11-20]. https://www.icru.org/about-icru/history/.

|

| [10] |

United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. Historical milestones[EB/OL]. [2023-11-20]. https://www.unscear.org/unscear/en/about-us/historical-milestones.html.

|

| [11] |

涂彧, 万骏, 孙亮, 等. 放射卫生学[M]. 北京: 中国原子能出版社, 2014. Tu Y, Wan J, Sun L, et al. Radiation health[M]. Beijing: China Atomic Energy Press, 2014. |

2024, Vol. 44

2024, Vol. 44