2. 黑龙江省疾病预防控制中心辐射安全所,哈尔滨 150030

2. Heilongjiang Provincial Center for Disease Control and Prevention Radiation Safety Institute, Harbin 150030, China

宇宙射线是宇宙中各种带电粒子的总称,到达大气层时会与大气中的物质相互作用,产生中子、质子、光子、μ介子和电子等,称为次级宇宙射线[1]。民航客机的巡航高度约为8 000~1 2 000 m[2],机组人员受到的照射主要是次级宇宙射线[3]。航空机组人员是电离辐射暴露水平较高的职业人群之一,该类人群宇宙射线暴露风险应引起足够的关注[4]。宇宙辐射会损伤人体DNA并导致染色体畸变,从而可能导致肿瘤等危害发生[5]。有研究表明,机组人员恶性皮肤黑色素瘤死亡率较一般人群更高[6-7]。2014年,德国在册航空机组人员的平均年有效剂量在2~6 mSv之间,终生累积剂量可能超过100 mSv[8]。国际放射防护委员会(ICRP)第132号报告指出,航空机组人员所受到的宇宙射线照射应视为职业照射[9]。由于飞行高度次级宇宙射线成分复杂,测量航空机组人员职业受照剂量存在一定困难,许多国家开发了程序估算航空机组人员职业照射剂量,如美国CARI、法国SIEVERT、日本JISCARD-EX、欧盟EPCARD、德国FREE和加拿大PCAIRE等[10]。

我国现行的《空勤人员宇宙辐射控制标准》中规定了空勤人员所受宇宙辐射职业照射的控制要求[11]。为了解我国航空机组人员职业照射水平,本研究通过采集航线部分航班典型日志数据,包括起降机场、飞机爬升、巡航和降落时间、巡航高度等,比较分析航线剂量估算程序,估算我国航空机组人员职业照射水平,为加强其职业健康管理提供科学依据。

资料与方法 1、数据来源通过FlightAware网站(https://zh.flightaware.com/)采集航线数据。航空机组人员年飞行时长引自中华人民共和国交通运输部令2021年第5号《大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则》[12]。

2、剂量估算程序本研究结合实际应用情况,选择CARI、PCAIRE、SIEVERT和JISCARD-EX进行航线剂量估算。CARI程序最初于上世纪80年代末由美国联邦航空管理局民用航空医学研究所开发,可估算海拔高度0 ~ 26.5 km内机组人员的有效剂量。本研究采用目前最新版本为CARI-7A,可计算1958年1月至今的任何一天,成年人在飞机上受到银河宇宙射线照射的剂量[13]。PCAIRE程序是加拿大研发的机组人员辐射暴露量预测代码,属于半经验代码,基于组织等效比例计数器(TEPC)测量的辐射暴露水平,根据飞机飞行路径参数和太阳周期调制参数估计航空旅客的有效剂量[14]。SIEVERT程序是法国设计为专门用于飞机机组人员标准的剂量估算程序,使用欧洲航空航线剂量计算程序(the European Program Package for the Calculation of Aviation Route Doses,EPCARD)在正常太阳活动期间创建剂量测定输入,并针对太阳粒子事件开发了一个模型,可以评估对航线剂量的影响,此外,还使用安装在地面和飞机上的剂量计进行的定期辐射测量并在必要时校正模拟计算值[15]。JISCARD-EX是日本国家放射科学研究所(The National Institute of Radiological Sciences,NIRS)开发的航空剂量计算程序,基于PHITS蒙特卡罗模拟分析模型计算沿飞行路线的剂量率[16]。

应用CARI-7A、PCAIRE进行估算需要输入的信息包括:出发地和目的地机场的ICAO代码、飞行日期、飞行时间(包括爬升、巡航、下降时间)以及巡航高度;SIEVERT需输入出发城市、到达城市以及飞行日期和时间;JISCARD-EX需输入出发地和目的地机场的ICAO代码估算。4种估算程序参数比较如表 1所示。CARI-7A可计算某航线指定年或月的平均有效剂量,除可计算粒子通量和周围剂量当量外,还可分别计算中子、质子、电子等37种宇宙射线粒子有效剂量。其余3种计算方法仅能计算所有粒子辐射所致有效剂量。

|

|

表 1 航空机组人员宇宙辐射4种剂量估算程序对比 Table 1 Comparison of four cosmic radiation dose estimation procedures for aircrews |

3、剂量估算航线

根据中国民用航空局官网公布的民航机场吞吐量排名,选取近5年国内旅客吞吐量前10的机场,以及民航局未公布机场客运量的香港国际机场并结合程序覆盖情况纳入厦门高崎机场,共12个机场:北京(首都)、上海(浦东)、广州(白云)、成都(双流)、昆明(长水)、深圳(宝安)、上海(虹桥)、西安(咸阳)、重庆(江北)、杭州(萧山)、厦门(高崎)、香港。实际计算中,计算程序覆盖机场有限以及部分航线飞行数据缺失,模拟计算的航线数少于132条,CARI-7A和PCAIRE计算的航线包括所有纳入机场,SIEVERT计算航线覆盖的机场为北京(首都)、上海(虹桥)、厦门(高崎),JISCARD-EX计算航线覆盖机场为北京(首都)、上海(虹桥)、香港。

4、单位时间有效剂量及平均单位时间有效剂量估算| $ \dot{E}=\frac{E}{h} $ | (1) |

式中,

| $ \overline{\dot{E}}=\frac{\sum\limits_{i=1}^{i=n} E_i}{\sum\limits_{i=1}^{i=n} h_i} $ | (2) |

式中,n为航线数量,条;

在此周期内,2014年4月为太阳活动极大期,2019年12月为太阳活动极小期,2017年2月为极大期与极小期之间的中间日期。采用上述4种程序,分别对2014年4月、2017年2月和2019年12月的部分国内航线航空机组人员所受有效剂量进行计算。

6、统计学处理采用STATA 17.0进行统计分析。经检验,不同太阳活动水平航线有效剂量不完全满足正态性和方差齐性,采用Friedman秩和检验比较不同太阳活动时有效剂量差异,两两比较采用Bonferroni校正法调整显著性值;经检验,PCAIRE计算的2014—2021年相同航线的平均单位时间有效剂量不符合正态分布,采用Wilcoxon符号秩和检验比较CARI-7A与PCAIRE估算的平均单位时间有效剂量差异。P < 0.05为差异有统计学意义。

结果 1、太阳活动水平对航空机组人员宇宙辐射剂量的影响根据4种程序可计算的国内航线实际情况,CARI-7A、SIEVERT、PCAIRE和JISCARD-EX分别计算58、6、83和6条航线。所选航线的飞行时间为0.63~3.37 h,航线有效剂量范围为0.50~11.74 μSv,结果如表 2所示。

|

|

表 2 不同太阳活动水平下CARI-7A、SIEVERT、PCAIRE和JISCARD-EX 4种程序计算结果比较 Table 2 Comparison of calculation results from CARI-7A, SIEVERT, PCAIRE and JISCARD-EX at different solar activity levels |

比较结果显示,4种计算程序在不同太阳活动水平下的航线有效剂量计算结果差异均具有统计学意义(M=7.52~180.98,P < 0.05);时间2014年4月和2019年2月的比较中,CARI-7A、SIEVERT、PCAIRE和JISCARD-EX计算结果差异均具有统计学意义(Z=2.45~11.13,P < 0.05),2014年4月和2017年2月的比较中,CARI-7A、PCAIRE、JISCARD-EX计算结果差异具有统计学意义(Z=2.60~9.24,P < 0.05),SIEVERT计算结果差异无统计学意义(P>0.05);2017年2月和2019年12月的比较中,CARI-7A计算结果差异具有统计学意义(Z=5.52,P < 0.05),SIEVERT、PCAIRE、JISCARD-EX计算结果差异无统计学意义(P>0.05)。表明太阳活动极大期时的航空机组人员所受宇宙辐射的平均航线有效剂量显著低于极小期时的平均航线有效剂量。4种计算程序中,仅CARI-7A在3个不同太阳活动水平下的计算结果两两比较均存在差异性,SIEVERT和JISCARD-EX可能是由于计算航线量较少,导致无法得出有统计学意义的结论,PCAIRE样本量足够大,但在2017年2月与2019年12月之间计算结果差异无统计学意义(P>0.05)。

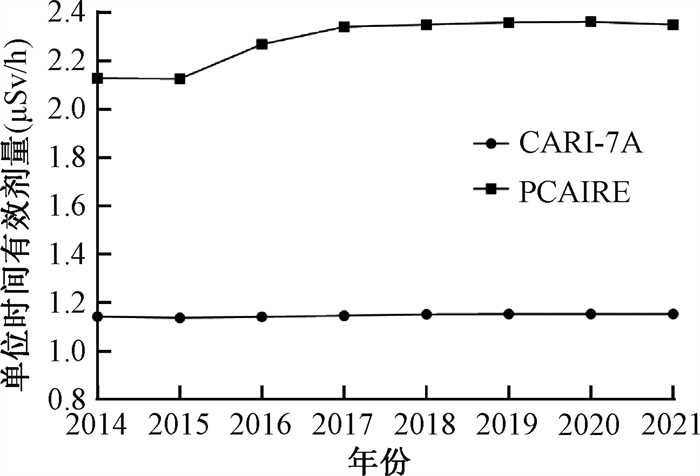

采用CARI-7A和PCAIRE对2014年至2021年中国航线的单位时间有效剂量进行计算,随时间变化趋势如图 1所示,CARI-7A和PCAIRE数据来自相同58条航线,每年计算结果采用年平均值,按照公式(2)计算平均单位时间有效剂量。采用Wilcoxon符号秩和检验比较CARI-7A和PCAIRE的平均单位时间有效剂量,差异有统计学意义(Z=-2.52,P < 0.05)。SIEVERT和JISCARD-EX覆盖国内航线较少,均为6条,故不再进行比较。

|

图 1 CARI-7A和PCAIRE平均单位时间有效剂量随时间变化趋势 Figure 1 Trend of average effective dose per unit time of CARI-7A and PCAIRE over time |

2、我国部分高频次航线有效剂量水平

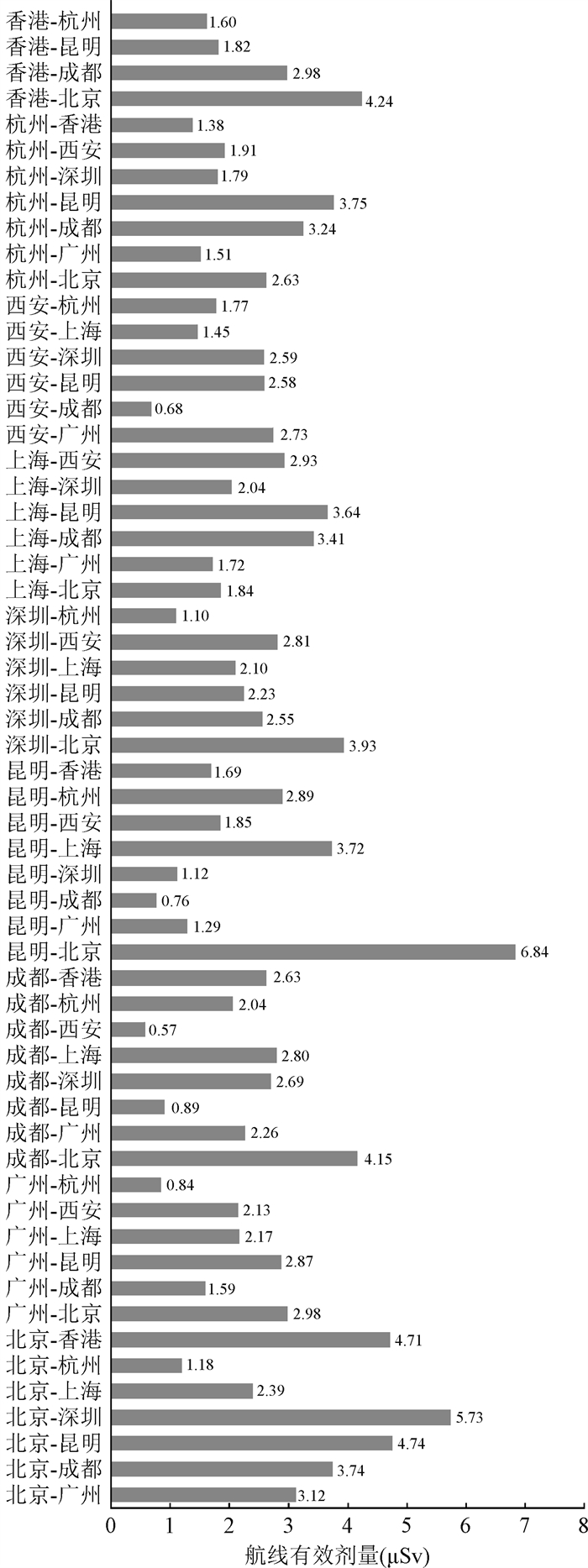

图 2为使用CARI-7A计算的我国部分高频次航线单次航班航空机组人员所受宇宙辐射有效剂量,为考虑不同太阳活动水平的影响,取2014—2021年航线剂量平均值。结果显示,11条航线有效剂量 < 1.50 μSv,33条航线有效剂量在1.50~3.00 μSv之间,14条航线有效剂量>3.00 μSv;其中成都-西安航线有效剂量最低,为0.57 μSv,昆明-北京航线有效剂量最高,为6.84 μSv。实际飞行过程中,同一航线不同航班飞行高度与飞行时间往往不固定,甚至会有差异较大的情况,故本研究依据实际情况计算的结果仅能视为近似估计。

|

图 2 我国部分高频次航线有效剂量水平 Figure 2 Effective doses on some high-frequency routes in China |

3、我国航空机组人员宇宙辐射职业照射水平估算

为保障航空机组人员职业健康,采用CARI-7A估算2014—2021年我国航空机组人员宇宙辐射职业照射水平。交通运输部规定民航乘务员任何一个月飞行时间不得超过100 h、任何一年飞行时间不得超过1 100 h/年;民航飞行员任何一个月飞行时间不得超过100 h、任何一年飞行时间不得超过900 h/年[12]。按照年最长飞行时间(乘务员1 100 h,飞行员900 h),2014—2021年我国机组人员职业年剂量估计结果见表 3。乘务员年有效剂量水平为1.26(0.57~2.35)mSv,飞行员年有效剂量水平为1.03(0.47~1.92)mSv。其中,各年最大估算值采用昆明-北京的航线估算,该航线2014—2021年单次有效剂量为6.77~6.88 μSv,飞行时间为3.22 h,飞行高度为12 000 m;最小估计值采用成都-西安的航线估算,该航线2014—2021年单次有效剂量为0.57~0.58 μSv,飞行时间为1.1 h,飞行高度为8 000 m。

|

|

表 3 不同年份机组人员年有效剂量(μSv) Table 3 Annual effective doses to aircrews in different years(μSv) |

讨论

本研究比较了不同太阳活动水平下CARI-7A、SIEVERT、PCAIRE、JISCARD-EX 4种宇宙辐射剂量估算程序的易用性、在中国的覆盖情况和计算结果。CARI-7A计算时不仅可计算指定某天的剂量,还可选择计算某月或某年的平均剂量,本研究CARI-7A的计算结果采用月平均有效剂量,而其他软件计算时以月中值作为月平均剂量的估计值;同样,计算不同年份有效剂量水平时CARI-7A计算结果采用年平均剂量,其他软件以年中值作为年平均剂量的估计值。CARI-7A计算时需用户自行输入巡航高度及巡航时间,PCAIRE在涉及多个巡航高度时也允许用户自行输入飞行数据,而JISCARD-EX和SIEVERT程序无需输入,虽简化了计算过程,却对航线有效剂量重要的两个因素采取估计值,增大了计算误差。事实上,实际飞行过程中同一条航线的飞行时间和飞行高度都是不完全相同的,CARI-7A可指定输入航班的高度及时间等参数,因此,采用CARI-7A估计误差更小,推荐使用CARI-7A估算航线有效剂量。经分析,影响航线有效剂量估算结果差异的因素可分为2类:一是太阳磁场对宇宙辐射的屏蔽作用。太阳磁场随太阳活动周期变化,通常11年左右一个周期,太阳活动强烈时,太阳磁场强度较大,对宇宙辐射的屏蔽作用也大,航线有效剂量越低。本研究根据已知的太阳活动对航线剂量的影响,计算不同软件太阳活动极大期、极小期和中间日期时各个航线的有效剂量,进行比较分析,排除了飞行时长、飞行高度和飞行路径纬度不同造成的剂量差异,主要的偏倚来自于2014年至2019年期间地磁变化带来的影响。结果显示,4种计算程序在太阳活动极大期和极小期的结果差异均具有统计学意义,即4种程序均能在一定程度上区分太阳活动因素带来的差异。但是中间日期的比较结果显示,仅CARI-7A体现出差异性,一方面SIEVERT和JISCARD-EX计算样本量较小;另一方面,PCAIRE、SIEVERT和JISCARD-EX计算结果均以年中值代替年平均值,程序输出结果保留1位小数,而CARI-7A直接计算年平均值,程序输出结果保留4位小数,相比更精确。根据周期性的太阳活动规律,2014—2021年平均单位时间有效剂量应呈上升趋势[3],本研究的计算结果不完全相符,对于相同航线的单位时间有效剂量,CARI-7A计算结果显著低于PCAIRE计算结果,分析原因可能为CARI-7A计算的是年平均值,而PCAIRE不能直接计算出年平均值,以年中值代替年平均进行比较,然而在一年中太阳活动水平并不是一成不变,且太阳活动并不是完全性的周期变化,存在一定的偏倚;另外,由于两程序内置算法不同,CARI-7A为手动输入飞行时间、巡航高度等计算参数,而PCAIRE内置相应参数,也带来一定不确定性。以单位时间有效剂量代替剂量进行比较消除了各个航线飞行时间不同带来的偏倚。二是地球磁场对宇宙辐射的屏蔽作用。地球磁场对航线有效剂量的影响体现在地理位置上,距离地球赤道越近,地球磁场对宇宙辐射的屏蔽作用越大,航线有效剂量越低。在CARI-7A的实际计算结果中,以成都飞往上海和深圳的航线为例,两航线的巡航高度均为10 080 m,巡航时间均为70 min,计算2014年年平均航线单次有效剂量,成都-深圳为2.68 μSv,成都-上海为2.78 μSv,由于成都-上海的航线平均纬度更高,故航线有效剂量更高。

《空勤人员宇宙辐射控制标准》(GBZ 140-2002)[11]要求对有效剂量预计在1~5 mSv/年之间的空勤人员,应进行个人剂量估算或监测,并将结果告知航空机组人员。女性空勤人员一旦发现妊娠应及时报告,以便及时采取补充措施,调整安排其空勤工作。本研究估算2014—2021年我国飞行员与乘务员的年均有效剂量分别为1.03(0.47~1.92)mSv和1.26(0.57~2.35)mSv,高于医用、工业应用职业照射水平[17],需按照标准对航空机组人员需进行个人剂量估算或监测,并告知本人。由于机组人员个人实际飞行时长参差不齐且没有公开可靠的工作时长数据支持,模拟计算时机组人员飞行时间来源于国家法规,并非机组人员实际飞行时长,且未考虑疫情期间带来的影响,因此本研究仅根据不同航线计算结果的最大和最小单位时间有效剂量作航空机组人员年有效剂量的初步估计;另一方面,估算时的航线选择并未将国际航线纳入考虑,国际航线中包括极地航线,由于地球磁场的影响,航线有效剂量会更高。此外,目前我国无公开的航线宇宙射线剂量估算程序,而国外的公开程序在国内机场应用范围较窄,大多航线都无法计算。为科学有效保障航空机组人员的职业健康,亟需开发、验证并推广覆盖我国内全部机场的宇宙辐射剂量估算程序,以便定期监测航空机组人员辐射剂量,在即将达到限值时预警并合理规划机组人员排班。

利益冲突 无

作者贡献声明 张雨负责数据整理、统计分析及论文撰写;范胜男、赵宇、李梦雪负责研究设计及论文修改;邓君和孙全富负责指导数据分析和论文撰写

| [1] |

Reitz G. Radiation environment in the stratosphere[J]. Radiat Prot Dosim, 1993, 48(1): 5-20. DOI:10.1093/oxfordjournals.rpd.a081837 |

| [2] |

刘建忠, 靳根. 空勤人员辐射剂量的估算与测定[J]. 辐射防护通讯, 2006, 26(5): 23-27. Liu JZ, Jin G. Estimation and determination of radiation doses to air crew[J]. Radiat Prot Bull, 2006, 26(5): 23-27. DOI:10.3969/j.issn.1004-6356.2006.05.005 |

| [3] |

Bagshaw M. Cosmic radiation in commercial aviation[J]. Travel Med Infect Dis, 2008, 6(3): 125-127. DOI:10.1016/j.tmaid.2007.10.003 |

| [4] |

Bottollier-Depois JF, Beck P, Bennett B, et al. Comparison of codes assessing galactic cosmic radiation exposure of aircraft crew[J]. Radiat Prot Dosim, 2009, 136(4): 317-323. DOI:10.1093/rpd/ncp159 |

| [5] |

Kim JN, Lee BM. Risk factors, health risks, and risk management for aircraft personnel and frequent flyers[J]. J Toxicol Environ Health B Crit Rev, 2007, 10(3): 223-234. DOI:10.1080/10937400600882103 |

| [6] |

Hammer GP, Auvinen A, De Stavola BL, et al. Mortality from cancer and other causes in commercial airline crews: a joint analysis of cohorts from 10 countries[J]. Occup Environ Med, 2014, 71(5): 313-322. DOI:10.1136/oemed-2013-101395 |

| [7] |

Di Trolio R, Di Lorenzo G, Fumo B, et al. Cosmic radiation and cancer: is there a link?[J]. Future Oncol, 2015, 11(7): 1123-1135. DOI:10.2217/fon.15.29 |

| [8] |

Dreger S, Wollschläger D, Schafft T, et al. Cohort study of occupational cosmic radiation dose and cancer mortality in German aircrew, 1960-2014[J]. Occup Environ Med, 2020, 77(5): 285-291. DOI:10.1136/oemed-2019-106165 |

| [9] |

International Commission on Radiological Protection. ICRP Publication 132. Radiological protection from cosmic radiation in aviation[R]. Oxford: Pergamon Press, 2016.

|

| [10] |

李梦雪, 邓君, 范胜男, 等. 航空机组人员的宇宙射线职业照射水平研究进展[J]. 中华放射医学与防护杂志, 2021, 41(10): 752-757. Li MX, Deng J, Fan SN, et al. Review of study on occupational exposure level to air crew induced by cosmic radiation[J]. Chin J Radiol Med Prot, 2021, 41(10): 752-757. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-5098.2021.10.006 |

| [11] |

中华人民共和国卫生部. GBZ 140-2002空勤人员宇宙辐射控制标准[S]. 北京: 中国标准出版社, 2002. Ministry of Health of the People's Republic of China. GBZ 140-2002 Standard for controlling exposure to cosmic radiation of air crew[S]. Beijing: Standards Press of China, 2002. |

| [12] |

中华人民共和国国务院. 大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则[Z]. 2017-12-10. State Council of the People's Republic of China. Rules for the certification of the operation of public air transport carriers of large aircraft[Z]. 2017-12-10. |

| [13] |

Copeland K. CARI-7A: Development and validation[J]. Radiat Prot Dosim, 2017, 175(4): 419-431. DOI:10.1093/rpd/ncw369 |

| [14] |

Dumouchel T, McCall M, Lemay F, et al. A new semi-empirical ambient to effective dose conversion model for the predictive code for aircrew radiation exposure (pcaire)[J]. Radiat Prot Dosim, 2016, 172(4): 333-340. DOI:10.1093/rpd/ncv490 |

| [15] |

Clairand I, Fuller N, Bottollier-Depois JF, et al. The SIEVERT system for aircrew dosimetry[J]. Radiat Prot Dosim, 2009, 136(4): 282-285. DOI:10.1093/rpd/ncp123 |

| [16] |

Sato T, Yasuda H, Niita K, et al. Development of PARMA: PHITS-based analytical radiation model in the atmosphere[J]. Radiat Res, 2008, 170(2): 244-259. DOI:10.1667/RR1094.1 |

| [17] |

Deng J, Fan SN, Wang T, et al. National dose registry and trends of occupational exposure to ionizing radiation in China(2009-2018)[J]. Radiat Prot Dosim, 2020, 191(3): 376-381. DOI:10.1093/rpd/ncaa171 |

2024, Vol. 44

2024, Vol. 44