单光子发射计算机断层成像术(single photon emission computed tomography,SPECT)检查中,骨扫描数量国内外均占首位[1-4],该检查用放射性药物剂量较高,患者注射了放射性药物后,需候诊2~6 h,才能上机扫描,必要时可在18~24 h内再次扫描[5-7],因此,需在医院停留时间较长,对核医学科及医院相关科室工作人员会带来一定的辐射。而骨显像患者从注射放射性药物到体内放射性物质消失整个过程中,对周围辐射水平的影响鲜有报道。本研究在患者注射放射性药物2 d内对骨显像患者周围不同距离处的周围剂量当量率进行测量,估算不同时间段内不同距离处的周围工作人员及公众所受的辐射水平,为保证周围人员辐射安全提供实验依据。

材料与方法1.测量仪器:周围剂量当量率测量使用美国Ludlum公司产14C手提式辐射剂量仪。探测能量范围为60 keV~3 MeV,骨扫描用的核素99Tcm-MDP射线能量为140 keV。剂量仪由中国计量科学院定期检定并合格。

2.全身骨显像患者资料:从肿瘤医院核医学科全身骨显像的患者中选取367例患者进行测量,其中男性189例,女性187例。患者注射99Tcm-MDP(亚甲基二膦酸盐)555~925 MBq(15~25 mCi),当患者注射药物后2~5 min开始在不同的时间点对患者周围剂量当量率进行测量,测量时,每一个患者每次测量均保持同一个站立姿势。测量时间点截止到注射后54 h。测量点选择距离地面1 m,距离患者0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5和4.0 m处。测量同时记录患者的性别、身高、体重、年龄、注射99Tcm-MDP的活度、注射后的时间及注射后排尿的次数。

3.测量方法:对每个测量点测量3次,取均值并扣除平均本底,得到的数据作为该测量点的周围剂量当量率,以此估算周围的辐射水平。

4.数据处理:理论上,周围剂量当量率与活度成正比,为了研究周围剂量当量率与时间及距离的关系,首先将所有周围剂量当量率按照注射740 MBq (20 mCi)标准化,标准化后的活度均为注射剂量为740 MBq(20 mCi)[JP+1]时的周围剂量当量率。标准化周围剂量当量率=实测周围剂量当量率/(实际注射活度/740)。以标准化的周围剂量当量率为因变量,以测量时间、与患者的距离、患者的性别、身高、体重、年龄、注射99Tcm-MDP的活度、注射后的时间及是否转移为自变量,利用SPSS 13.0软件进行逐步回归,确定周围剂量当量率与各自变量之间的关系。按照周围剂量当量率随时间的变化规律,对时间积分,估算周围辐射水平。周围剂量当量率:

| $ \dot H = {\dot H_0}{{\rm{e}}^{ - \frac{{0.693t}}{{{T_{\rm{e}}}}}}} $ | (1) |

式中,

| $ H = \int\limits_{{t_1}}^{{t_2}} {{{\dot H}_0}{{\rm{e}}^{ - \frac{{0.693t}}{{{T_{\rm{e}}}}}}}dt = } {\dot H_0}\frac{{{T_{\rm{e}}}}}{{0.693}}\left( {{{\rm{e}}^{ - \frac{{0.693{t_1}}}{{{T_{\rm{e}}}}}}} - {{\rm{e}}^{ - \frac{{0.693{t_2}}}{{{T_{\rm{e}}}}}}}} \right) $ | (2) |

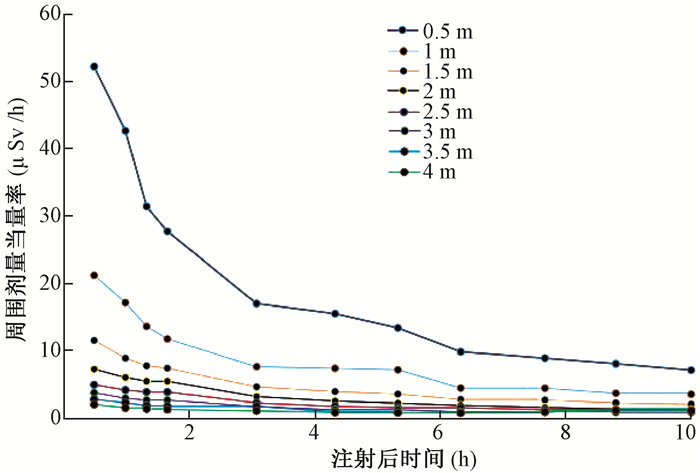

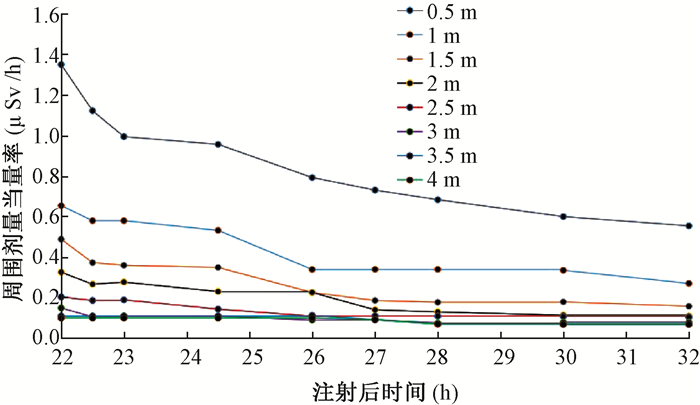

1.周围剂量当量率相关因素:通过逐步回归,发现其周围剂量当量率与患者的性别、身高、体重、年龄无关,与注射活度、测量时间、距患者的距离及排尿次数相关。距患者0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5和4.0 m位置上,标准化后的周围剂量当量率随时间的变化具体结果示于图 1,2。由图 1可见,注射药物后(0~10 h)内其周围剂量当量率迅速下降,然后缓慢降低。由于注射后(10~22 h),门诊患者已经离开医院,住院患者开始休息,无法测量数据。注射药物后第2天(注射后22~32 h),不同距离处周围剂量当量率随时间的变化具体结果如图 2所示,可见在距患者1 m内仍有高于本底3倍的剂量率。

|

图 1 注射740 MBq 99Tcm-MDP 10 h内患者不同距离处周围剂量当量率随时间的变化 Figure 1 Varisions the ambient dose equivalent rate with time at different distances around the patients injected with 740 MBq 99Tcm-MDP within 10 h |

|

图 2 注射740 MBq 99Tcm-MDP 22 h后患者不同距离处周围剂量当量率随时间的变化 Figure 2 Varisions the ambient dose equivalent rate with time at different distances around the patients injected 740 MBq 99Tcm-MDP after 22 h |

2.周围剂量当量率随时间的变化:对不同测量距离,间隔0.5 h内的数据平均,然后对时间做指数拟合,计算其有效半衰期,结果列于表 1,2。其中,22~32 h间R2 < 0.60,周围剂量当量率较低,受本底涨落的影响,不能拟合出表达式。47~54 h距离患者不同位置(0.5~4.0 m)周围剂量当量率均为本底水平。

|

|

表 1 不同距离处周围剂量当量率随时间的变化规律(μSv/h) Table 1 Variations of ambient dose equivalent rate with time at different distances(μSv/h) |

|

|

表 2 不同距离处注射后不同时间段的有效半衰期(h) Table 2 Effective half-life during different time intervals after injection at different distances (h) |

3.周围剂量当量率随距离的变化:相同测量时间,周围剂量当量率随测量距离(0.5~4 m)的变化拟合,结果如表 3所示。

|

|

表 3 不同时间点周围剂量当量率随距离(0.5~4 m)的变化规律(μSv/h) Table 3 Variations of ambient dose equivalent rate with increasing distance at different time (μSv/h) |

4.周围辐射水平估算:利用表 2中数据,按照公式(2)估算周围辐射水平,对没有拟合出周围剂量当量率随时间变化表达式的区间,利用最大可能的梯度乘积求和法获得,对10~22 h之间按照周围剂量当量率线性变化计算。表 4为不同距离处在注射后不同的时间段骨显像患者对周围人员的辐射剂量水平。

|

|

表 4 不同距离处在注射后不同的时间段骨显像患者对周围人员的辐射剂量水平(μSv) Table 4 Dose levels to personnel around patients during different time intervals after injection at different distances(μSv) |

由表 4可知,距注射时间越久,相同的距离处辐射剂量越低。注射后不同的时间点10 min内的患者对周围人员的辐射剂量水平列于表 5。不同的时间点及位置和患者相处10 min,受照剂量达到1 mSv(公众的剂量限值)所需的患者人次列于表 6。

|

|

表 5 不同距离处在注射后不同的时间点10 min内的患者对周围人员的辐射剂量水平(μSv) Table 5 Dose levels to personnel around patients during 10 min after injection at different time and distances(μSv) |

|

|

表 6 在不同的时间点及位置和患者相处10 min受照剂量达到1 mSv所需的患者人次 Table 6 Number of diagnosis/treatments each providing 1 mSv dose to personnel in contact with patients for 10 min at different time and distances |

5.摆位期间技师的受照水平:对于在SPECT机房摆位的技师,每个患者的摆位时间在1 min之内,摆位时距患者距离最近0.5 m,患者上机扫描时间大部分在注射3 h后,由表 1中3~6 h的周围剂量当量率随时间变化的公式,计算可得摆位技师所受辐射水平为0.302 μSv/患者。如果一位技师年摆位工作量3 000例患者,则受照剂量为906 μSv/年。

讨论SPECT骨显像数量一直以来均居单光子显像之首[1-4],是诊断骨转移的首选检查方式,在临床中是其他影像技术不可替代的一项诊断方法。相对其他的核医学显像,骨显像注射放射性药物后候诊时间较长(2~6 h),对医院中工作人员及其他周围人员受到照射的概率比较大,因此研究骨显像患者对周围的辐射水平尤为重要。对骨显像过程中不同时间点患者对周围的照射少见报道[8-11]。

本研究结果显示周围剂量当量率随时间呈指数衰减,注射药物后3 h内其生物排泄很快,生物半衰期3.35 h,有效半衰期只有2.15 h;随着时间延续,生物排泄变缓,3~6 h间,生物半衰期15.3 h,有效半衰期升为4.31 h;在6 h后,有效半衰期达到5.26 h,基本上依赖物理衰变。该结果提示:体内放射性核素的数量减少的速率随时间逐渐变慢。由于骨显像的MDP通过尿路排泄,嘱患者注射99Tcm-MDP后多喝水,可多排尿,增加排泄速率。有研究报道体内28 GBq 99Tcm在1 m处产生的周围剂量当量率为0.58 mSv/h[8],相当于体内740 MBq 99Tcm在1 m处产生的周围剂量当量率为15.3 μSv/h。当注射740 MBq 99Tcm-MDP后,在位于患者1 m处,在注射后3 min内测量的42个数据显示,周围剂量当量率在12.2~36.4 μSv/h之间,平均值为22.9 μSv/h,本研究的测量结果范围涵盖文献[8]中的值15.3 μSv/h。

周围剂量当量率随距离的变化呈幂函数,在本研究的4 m范围内,幂值为-1.453,与3 m内患者的周围剂量当量率与距离的-1.5次幂函数的结果[8, 12]相近。该结果提示,如果按照点源的规律(点源的周围剂量当量率随距离的平方成反比)估算骨显像患者不同距离处的周围剂量当量率,会低估4 m内的周围剂量当量率值。

注射740 MBq 99Tcm-MDP SPECT骨显像患者周围的辐射剂量水平结果显示,99Tcm在体内消失的整个过程中,陪伴者一直在距患者0.5 m处,获得总的辐射剂量为238.3 μSv;当相距1 m时,获得的辐射剂量减为99.7 μSv;相距1.5 m时,获得的辐射剂量减为61.8 μSv。而在注射后0~3 h内获得的剂量占总量的近1/2。按照剂量与活度成正比的规律估算,在不同的距离处,陪伴者获得1 mSv的剂量,所需的99Tcm的活度分别为0.5 m的3 105 MBq (84 mCi)、1 m的7 422 MBq(196 mCi)、1.5 m的11 974 MBq(324 mCi)。文献[8]报道患者体内5 600 MBq 99Tcm可至他人1 mSv的有效剂量,但是文献中未给出距患者的距离。按照我国现行中华人民共和国卫生行业标准规定WS 533-2017[12],进行核医学诊疗中,对周围成年人造成的有效剂量不超过5 mSv,对儿童不超过1 mSv,患者不必住院。本研究结果显示,骨显像患者对陪伴者造成的辐射剂量水平远低于国家标准规定,因此骨显像患者不必留院,不可限制其活动。上述估算均基于陪伴者单独陪伴1位患者,如果陪伴者跟随患者进入注射后候诊室,而候诊室内又有多位注射了放射性药物的患者同时候诊,则陪伴者会受到其他多位患者的照射,受到的照射会大幅增加。因此,建议注射后候诊室禁止陪伴者进入,候诊患者间应有适当屏蔽。

患者在医院的就医过程中,常需要一起做多项检查,例如,骨显像、B超、CT、MR和腔镜等。如果注射了放射性药物的患者去其他科室进行其他检查,特别是要与医护人员近距离接触的B超、腔镜等,会对医护人员造成一定的照射。本研究结果显示,如果在骨显像患者注射了放射性药物马上去其他科室做检查,距离0.5 m、10 min内会受到9.9 μSv的照射,每年有101人次,可达到国家标准规定的公众年有效剂量1 mSv的限值。注射放射性药物3~6 h,完成骨显像后去进行需要和医护人员长时间近距离接触的诊疗,医护人员也会受到一定的照射。如果距离0.5 m诊疗活动需要10 mim,则每年诊疗这种患者526例,可达到国家标准规定的公众年有效剂量1 mSv的限值。建议患者进行骨显像的当天,特别是注射放射性药物后,上机扫描前尽量不要进行和医护人员长时间近距离接触的其他诊疗。

对于在SPECT机房摆位的技师,如果年摆位工作量3 000例患者,在正常工作状况下受到的年照射剂量不到1 mSv。但是事实上,工作中经常会有行动不便患者,需要技师花更长时间,更近距离帮助患者,因此会受到更多的照射。工作中要求技师穿戴个人防护铅衣,以降低受照剂量。因此,很多研究显示,核医学的工作人员的年剂量有较大的差异,平均年剂量在0.40~3.63 mSv/年[13-15],但是均远低于工作人员剂量限值20 mSv。

综上所述,SPECT骨显像患者周围剂量当量率会随时间和距离快速降低,患者对周围人员造成一定的照射,但是剂量水平远低于国家标准的规定。建议患者进行SPECT骨显像的当天尽量不要进行和医护人员长时间近距离接触的其他诊疗活动。

利益冲突 无作者贡献声明 邹作伟负责测量、数据整理、结果分析、论文撰写;耿建华指导论文修改;郑容协助论文修改;曹仲年协助负责数据整理

| [1] |

中华医学会核医学分会. 2018年全国核医学现状普查结果简报[J]. 中华核医学与分子影像杂志, 2018, 38(12): 813-814. Chinese Society of Nuclear Medicine. A brief report on the results of the national survey of nuclear medicine in 2018[J]. Chin J Nucl Med Mol Imaging, 2018, 38(12): 813-814. DOI:10.3760/cma.j.issn.2095-2848.2018.12.010 |

| [2] |

中华医学会核医学分会. 2012年全国核医学现状普查简报[J]. 中华核医学与分子影像杂志, 2012, 32(5): 357, 362. Chinese Society of Nuclear Medicine. A brief report on the results of the national survey of nuclear medicine in 2012[J]. Chin J Nucl Med Mol Imaging, 2012, 32(5): 357, 362. |

| [3] |

中华医学会核医学分会. 2014年全国核医学现状普查简报[J]. 中华核医学与分子影像杂志, 2014, 34(5): 389. Chinese Society of Nuclear Medicine. A brief report on the results of the national survey of nuclear medicine in 2014[J]. Chin J Nucl Med Mol Imaging, 2014, 34(5): 389. DOI:10.3760/cma.j.issn.2095-2848.2014.05.012.issn.2095-2848.2014.05.012 |

| [4] |

中华医学会核医学分会. 2016年全国核医学现状普查结果简报[J]. 中华核医学与分子影像杂志, 2016, 36(5): 479-480. Chinese Society of Nuclear Medicine. A brief report on the results of the national survey of nuclear medicine in 2016[J]. Chin J Nucl Med Mol Imaging, 2016, 36(5): 479-480. DOI:10.3760/cma.j.issn.2095-2848.2016.05.024 |

| [5] |

黄钢. 核医学与分子影像临床操作规范[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2014: 230-231. Huang G. Clinical procedure guidelines for Nuclear Medicine and Molecular Imaging[M]. Beijing: People's Medical Publishing House, 2014: 230-231. |

| [6] |

谭天秩. 临床核医学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2003: 864-865. Tan TZ. Clinical nuclear medicine[M]. Beijing: People's Medical Publishing House, 2003: 864-865. |

| [7] |

北京协和医院. 核医学科诊疗常规[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2012: 159-160. Peking Union Medical College Hospital. Procedure guidelines for Diagnostic and therapeutic in nuclear medicine[M]. Beijing: People's Medical Publishing House, 2012: 159-160. |

| [8] |

International Atomic Energy Agency. Safety reports series No 63. Release of patients after radionuclide therapy[R].Vienna: IAEA, 2009.

|

| [9] |

Bayram T, Yilmaz AH, Demir M, et al. Radiation dose to technologists per nuclear medicine examination and estimation of annual dose[J]. J Nucl Med Technol, 2011, 39(1): 55-59. DOI:10.2967/jnmt.110.080358 |

| [10] |

Gomez-Palacios M, Terrón JA, Domínguez P, et al. Radiation doses in the surroundings of patients undergoing nuclear medicine diagnostic studies[J]. Health Phys, 2005, 89(2 Suppl): S27-34. |

| [11] |

张庆召, 刘梅, 梁婧, 等. SPECT检查过程中放射性核素99Tcm的剂量评价[J]. 中国医学装备, 2015, 12(5): 65-67, 68. Zhang QZ, Liu M, Liang J, et al. The evaluation of radiation dose to people after administered 99Tcm radionuclide during SPECT examinations[J]. Chin Med Equip, 2015, 12(5): 65-67, 68. DOI:10.3969/1672-8270.2015.05.020 |

| [12] |

国家卫生和计划生育委员会. WS 533-2017临床核医学患者防护要求[S].北京: 中国标准出版社, 2017. National Health and Family Planning Commission. WS 533-2017 Requirements for patient radiation protection in clinical nuclear medicine[S]. Beijing: Standards Press of China, 2017. |

| [13] |

陈新悌, 黄丽华, 林美榕, 等. 福建省部分临床核医学放射工作人员外照射个人剂量分析[J]. 中国辐射卫生, 2008, 17(3): 292-293. Chen XY, Huang LH, Lin MR, et al. Analysis of the external dose of some of the nuclear medicine radiology staff in Fujian province[J]. Chin J Radiol Health, 2008, 17(3): 292-293. DOI:10.3969/j.issn.1004-714X.2008.03.018 |

| [14] |

杜钟庆. 核医学放射工作人员个人剂量监测结果分析[J]. 解放军预防医学杂志, 2015, 33(6): 652-653. Du ZQ. Analysis of individual dosage of nuclear medicine radiology staff[J]. J Prevent Med PLA, 2015, 33(6): 652-653. |

| [15] |

杨星, 任庆余, 洪军. 某医院核医学工作人员个人剂量检测结果[J]. 职业与健康, 2012, 28(2): 181-182. Yang X, Ren QY, Hong J. Monitoring results of individual dose among nuclear workers of a hospital[J]. Occup Health, 2012, 28(2): 181-182. |

2019, Vol. 39

2019, Vol. 39