国家卫生计生委颁布的医用X射线检查有关规定指出,必须慎重对待婴幼儿的X射线检查,采取以摄片为主的原则[1]。婴幼儿对射线的敏感程度高于成人,所受辐射剂量大小,关乎患儿未来健康。婴幼儿期处于胸腺发育阶段[2-3],因此婴幼儿的X射线摄影及放射防护工作尤为重要。本研究试图通过优化婴幼儿胸部数字化X射线摄影(DR)曝光参数,在保证图像质量的前提下,使受检者的辐射剂量降至较低水平。

资料与方法1.临床资料:选取2016年1月至5月于首都儿科研究所附属儿童医院放射科进行胸部DR摄影采用自动曝光控制(AEC)模式的患儿100例为回顾对照组,确定最佳曝光参数。以优化的曝光参数再进行100例拍摄为试验组。其中男100例,女100例。最小年龄1月,最大年龄3岁1月,平均月龄(18.9±13.2) 个月。本研究经院伦理委员会批准SHERLL 2017002。研究过程未额外增加患儿的辐射剂量。

2.试验设备:11级铝梯(最薄5 mm,最厚35 mm,相邻级间厚度差3 mm);胸部厚度测量尺;瑞典Raysafe X射线剂量测量仪(探头为半导体型,溯源至江苏省计量科学研究院,校准因子接近1);美国GE公司Discovery XR650型DR X射线机,探测器为碘化铯+非晶硅。

3.胸厚测量:测量对照组100例婴幼儿胸厚,确定出最大、最小和平均胸厚。

4.胸厚与对应铝当量的测定:选择最大、最小及平均胸厚各3例被检者,在进行DR摄影时,将铝梯放置在被检者左胸壁外的照射野内一同曝光,所得图像不做任何后处理。测量第8胸椎中心点的灰度值,并在同一图中显示的铝梯图像上找出相近灰度值所对应的铝梯级数,各取3例的平均值,以此定为该胸厚对应的铝当量。曝光参数设定为管电压60 kV、1.0 mAs,X射线管焦点到探测器距离(SID)为100 cm,固有滤过2.0 mm Al,无附加滤过,不使用滤线栅。

5.参数优化:以婴幼儿胸厚对应的当量铝梯为模体,模拟婴幼儿胸部进行曝光。选用中间电离室自动曝光控制方式,将最大胸厚对应的当量铝梯(2.3 cm、7级)遮盖中间电离室,超出2.3 cm厚度的部分置于电离室外,同时将剂量测量仪探头放置照射野内于13.5 cm高度平面,但避开中间电离室范围。不使用滤线栅,SID为100 cm,照射野(18 cm×24 cm)大小固定不变。管电流固定为120 mA,只改变管电压。由于婴幼儿胸部较薄,管电压调节范围设在45~80 kV之间,5 kV为一档。采用小儿胸部预处理参数,每次曝光后,铝梯图像不再做任何后处理。记录辐射剂量测量仪监测的入射剂量值(实测剂量)、图像显示屏成像设备显示的入射体表剂量值(设备显示剂量)、曝光指数(EI)值及铝梯图像显示的灰阶数,为曝光参数优化方案提供依据。

6.临床验证:按照曝光参数优化方案进行胸部DR摄影100例(试验组),与既往参数AEC胸部DR摄影100例(对照组)进行对比,比较两组的图像质量及设备显示的入射体表剂量。由3名高年资的放射科医师根据《北京市医学影像检查及图像资料共享指南》(第一版)[4]胸部X射线摄影图像资料共享要求,对图像质量评估,按主观3级评分标准即清晰可见、可见、不可见进行打分。双肺野、肺纹理、心影、膈面、胸廓骨等组织结构清晰可见为5分;可见为3分;不可见为1分。

7.统计学处理:采用SPSS 19.0软件进行分析。年龄、胸厚、入射体表剂量(设备显示剂量)采用x± s表示。优化曝光参数采用一元线性回归建立。用χ2检验比较试验组与对照组主观评分。经正态性检验符合正态分布,采用t检验比较试验组与对照组入射体表剂量(设备显示剂量)。P<0.05为差异有统计学意义。

结果1.婴幼儿胸部厚度测量结果:测量100例婴幼儿胸厚结果表明,最大、最小和平均胸厚分别为13.5、8.0和(10.6±1.3) cm,为方便测量胸厚对应铝当量,后文采用11.0 cm作为胸厚平均值。

2.胸厚所对应的铝当量:在管电压为60 kV、SID为100 cm、1.0 mAs,不使用滤线栅的情况下,最大胸厚13.5 cm对应铝当量为2.3 cm,T8中心灰度值为6 467,对应铝梯灰度值为6 485;最小胸厚8.0 cm对应铝当量为1.4 cm,T8中心灰度值为5 875,对应铝梯灰度值为5 876;平均胸厚(10.6±1.3) cm(按11.0 cm计算)对应铝当量为2.0 cm,T8中心灰度值为6 132,对应铝梯灰度值为6 198。此结果为铝梯替代不同胸厚的婴幼儿模体提供了依据。

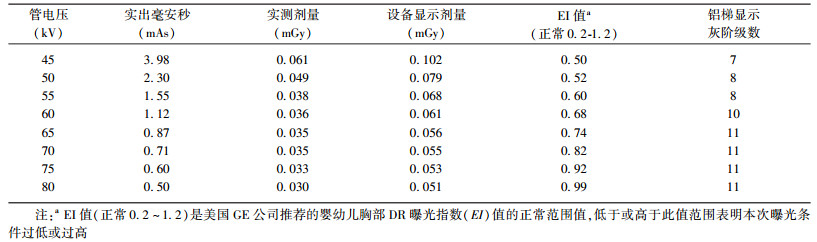

3.管电压与辐射剂量和铝梯级数的显示:以当量铝梯做体模,应用AEC中间电离室控制曝光,测得管电压与辐射剂量和铝梯级数的显示结果列于表 1。结果表明,当管电压在55~65 kV范围内,铝梯灰阶数显示达8~11级,设备显示铝梯入射剂量为0.068~0.056 mGy,EI值为0.60~0.74,在正常值范围内。

|

|

表 1 管电压与辐射剂量和铝梯灰阶级数显示统计结果 Table 1 Results of tube voltage, radiation dose and aluminum ladder gray scale |

4.参照前述结果得出优化后曝光参数设计方案:以胸厚为自变量,以管电压为因变量,建立一元回归方程。管电压(kV)=胸厚×1.991+38.119 (R2=0.995,P < 0.001)。考虑临床使用的便利性,数值取整,推荐方案为管电压(kV)=胸厚×2+38 (常数),作为kV的优化选择。mAs依据婴幼儿胖瘦在0.8至1.0之间调节,SID为100 cm,不使用滤线栅。按照该优化后的曝光参数设计方案,进行婴幼儿胸部DR拍片100例(试验组),其辐射剂量结果见表 2。

|

|

表 2 试验组100例婴幼儿胸摄影设备显示入射体表剂量(mGy,x± s) Table 2 Results of surface radiation dose in test group of 100 infants and young children(mGy, x± s) |

5.试验组与对照组设备显示的入射体表剂量对比:试验组入射体表剂量平均为(0.048±0.007) mGy,对照组平均入射体表剂量为(0.066±0.008) mGy,差异有统计学意义(t=16.781,P < 0.001)。两组间胸厚差异无统计学意义(P>0.05)。优化曝光参数摄影(试验组)与AEC模式摄影(对照组)相比,患儿所受到的辐射量明显降低。

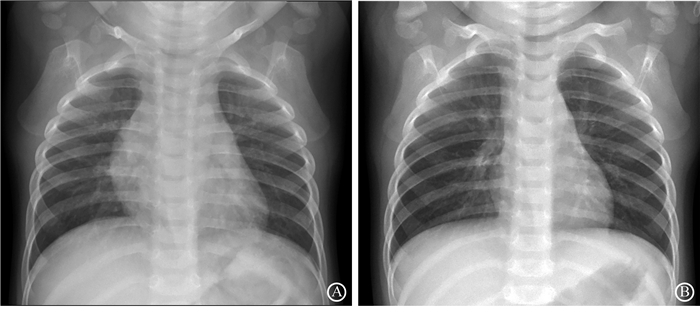

6.试验组与对照组图像质量评分:试验组主观评分5分为94例,3分6例,1分0例;对照组5分90例,3分10例,1分0例。优化曝光参数摄影(试验组)与AEC摄影(对照组)两组评分差异无统计学意义(P >0.05)。两组图像质量均能满足临床诊断要求,见图 1。图 1A为男1岁1月,胸厚10 cm,AEC摄影,采用设定的曝光参数:60 kV,165 mA,1.30 mAs,体表入射剂量为0.072 mGy,图像显示满足临床要求。图 1B为男1岁1月,胸厚10 cm。采用优化计算公式选择曝光参数:58 kV=10×2+38,0.8 mAs,入射体表剂量为0.043 mGy,图像显示满足临床要求。

|

图 1 对照组与试验组图像质量比较A.对照组;B.试验组 Figure 1 The comparison of image quality of the control group and test group A. Control group; B. Test Group |

讨论

应用婴幼儿胸部仿真模体进行曝光参数研究符合伦理要求。既往有文献报道利用小儿胸部等校水高11.5 cm水模进行研究[5]。受其启发,本研究通过测量婴幼儿胸部厚度和利用数字图像可测灰度值的优势及不同组织的密度、厚度对X射线的衰减原理,采用铝梯与婴幼儿实拍胸部DR图像后选点测量灰度值,确定婴幼儿胸厚的铝当量。本研究选择的测量点是第8胸椎中点,此点位于胸部的下纵隔,是婴幼儿胸部范围内组织密度最高的部位,故所测得的胸厚对应的铝当量则能代表胸部的最大密度。本研究所测婴幼儿胸厚与铝当量厚度的关系为采用当量铝梯作为婴幼儿胸部模体研究提供了依据。

本研究选用的铝梯为11级,最大厚度为3.5 cm。在进行仿真模体试验时是以2.3 cm厚度以下的铝梯段视为等效模体,该段铝梯将中间电离室全覆盖,>2.3 cm厚度的铝梯部分置于电离室之外,所以它涵盖了不同胸厚婴幼儿纵隔的组织密度。因婴幼儿的胸部厚度薄,肺部含气量远比成人低,不适宜高kV摄影,故本研究选择的管电压范围在45~80 kV之间。

通过对试验结果数据分析可以看出:随着管电压的升高,无论是毫安秒、实测剂量、设备显示剂量都在下降,从这一点看,管电压选择的越高越好。辐射剂量变化幅度最大区域是45~55 kV之间,表明低段电压不可取。随着管电压的升高,铝梯级数随之增加。级数越高,表明信息量越大,但影像的对比度下降,灰度值增加。婴幼儿胸部含气量较低,天然对比较成人差,从提高婴幼儿胸部影像的对比度角度讲,不宜选择过高的kV。在65 kV时11级铝梯全部显示,实际上显示到7~8级时的信息量就可以了,况且在65~85 kV之间辐射剂量变化幅度甚微,无需追求微弱的剂量而损失对比度。从EI值的显示分析,虽然45~80 kV的EI值都在正常范围内,严格讲0.7是其最佳值,与其近乎对应的管电压是60 kV。综上分析,本研究确立了管电压在55~65 kV范围内为宜。

本研究测得的婴幼儿胸部厚度范围为8.0到13.5 cm,管电压确立为55~65 kV范围。根据曝光量变动千伏法的传统方法[6]及胸厚对应的千伏数据,通过散点图发现,管电压与胸厚存在线性正相关关系,拟通过线性回归法建立管电压与胸厚的关系公式,为临床选择参数提供简便方法。经一元线性回归法得出,管电压(kV)=胸厚×1.991+38.119。该公式拟合度极佳,可用于临床,考虑临床使用的便利性,我们取整数值,最终推荐方案为管电压(kV)=胸厚×2+38(常数)。

决定感光效应的3大要素kV、mAs和距离[7],本研究kV选择方案已确定,摄影距离固定100 cm不变,根据患儿体型胖瘦mAs选择在0.8~1.0,不使用滤线器,不用AEC模式,即能达到满意的效果。

为验证本研究曝光参数优化选择方法的应用价值,与本院既往应用AEC模式进行了比较。试验组(优化)与对照组(AEC)两组影像质量评分差异无统计学意义,均能满足临床诊断要求,取得了良好效果。而设备显示统计结果表明,辐射剂量试验组体表入射剂量明显低于对照组。试验组与张效平等[5]的入射体表剂量0.043 mGy基本相近。略低于李金等[8]的新生儿入射体表剂量0.072 mGy。

AEC曝光模式是保证曝光量稳定的一项有效举措,但前提必须在摆位非常准确的情况下才能发挥它的优势。婴幼儿在X射线摄影时,由于恐惧哭闹,身体的扭动,导致体厚会随时变化,难以将胸部感兴趣区摆放的正好把所选择的电离室完全遮盖,导致曝光控制的不稳定,曝光量会忽高忽低,故婴幼儿不宜使用AEC曝光模式。若能把握好手动曝光参数摄影,可以克服上述问题,提高摄影的成功率。

婴幼儿摄影很多报道主张不使用滤线栅[9]。因为婴幼儿胸厚较薄,多为11 cm左右,管电压多在65 kV左右,能量低,产生的散射线也少,对图像不构成明显影响。不使用滤线栅,可降低辐射剂量。李金等[8]报道,管电压65 kV时,有滤线栅时的曝光量值是无滤线栅的2倍左右。由于婴幼儿体厚薄,采用的管电压低,照射野面积较小,产生的散射线较少,故不宜使用滤线栅,以降低受检者的辐射剂量,这也是本研究的指导原则。

利益冲突 无作者贡献声明 臧桂霞负责研究工作的实施、测量收集数据及论文写作;闫淯淳指导论文修改、撰写英文、进行统计学处理及图像质量评价;许书聪、任玉旺、赵妍协助选择入组病例;袁新宇指导研究工作

| [1] |

国家质量监督检验检疫总局. GB 16348-2010医用X射线诊断受检者放射卫生防护标准[S]. 北京: 中国标准出版社, 2010.

State Administration for Quality Supervision and Inspection and Quarantine. GB 16348-2010 Radiological protection standards for the examinee in medical X-ray diagnosis[S]. Beijing:Standards Press of China, 2010. |

| [2] |

孔祥闯, 夏忠心, 余建明. 婴幼儿胸部DR摄影距离对体表入射剂量与图像质量的影响[J].

中华放射医学与防护杂志, 2011, 31 (6): 719-721. Kong XC, Xia ZX, Yu JM. Effects of source to image receptor distance on image quality and entrance surface dose of chest digital radiography for infants[J]. Chin J Radiol Med Prot, 2011, 31 (6): 719-721. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-5098.2011.06.027. |

| [3] | Willis CE. Optimizing digital radiography of children[J]. Eur J Radiol, 2009, 72 (2): 266-273. DOI:10.1016/j.ejrad.2009.03.003. |

| [4] |

李坤成. 北京市医学影像检查及图像资料共享指南[J].

中国医疗设备, 2014, 29 (2): 25 Li KC. Beijing medical imaging and image data sharing guidelines[J]. China Med Equip, 2014, 29 (2): 25 |

| [5] |

张效平, 贺松, 吴伟. 降低小儿胸部DR摄影辐射剂量的研究[J].

中国医学装备, 2013, 10 (7): 34-36. Zhang XP, He S, Wu W. Research of reducing the radiation dose in pediatric chest DR photography[J]. China Med Equip, 2013, 10 (7): 34-36. |

| [6] |

秦维昌, 刘传亚.

X线摄影曝光参数[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2014.

Qin WC, Liu CY. X-ray photography exposure parameters[M]. Beijing: People's Medical Publishing House, 2014. |

| [7] |

余建明.

实用医学影像技术[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2015.

Yu JM. Practical medical imaging technology[M]. Beijing: People's Medical Publishing House, 2015. |

| [8] |

李金, 李春龙, 王贺新, 等. 新生儿DR胸片辐射剂量分析[J].

医疗卫生设备, 2014, 35 (9): 139-140. Li J, Li CL, Wang HX, et al. Neonatal DR X-ray radiation analysis[J]. Med Health Equip, 2014, 35 (9): 139-140. |

| [9] |

Bontrager KL, Lampignano JP. 放射技术与相关解剖[M]. 6版. 王继堔, 译. 北京: 北京大学医学出版社, 2009.

Bontrager KL, Lampignano JP. Radiological positioning and related anatomy[M].6th ed.Wang JC, trans. Beijing:Peking University Medical Press, 2009. |

2017, Vol. 37

2017, Vol. 37