放射工作人员个人剂量监测在职业照射辐射防护领域占有举足轻重的地位,个人剂量监测数据既是职业健康监护、放射病诊断和评价放射工作人员是否受到辐射危害的主要依据,也是评价辐射防护效能、管理水平及突发放射事故物理剂量估算的主要手段。现将2008—2015年陕西省部分放射工作人员外照射个人剂量监测结果分析报道如下。

一、 材料与方法1.监测对象:采用分层抽样法,遵循不重复、不遗漏的原则,对陕西省不同类别放射工作单位不分地区统一以其隶属关系、级别高低或性质特征为标准,分为省市级医院、县区级医院、乡镇级医院、厂矿医院、民营医院和非医疗单位等6层。对每一层再采用系统抽样法,大约按50%比例抽取观察单位,包括省市级医院14家、县区级医院114家、乡镇级医院117家、厂矿医院38家、民营医院76家和非医疗单位90家。对这些单位的全部放射工作人员(年均3 968人)进行个人剂量监测,包括从事介入放射学381人、诊断放射学2 580人、牙科放射学16人、核医学79人、放射治疗98人、工业探伤342人、石油和天然气工业151人及其他应用321人。在法规标准[2]职业分类中未列入的工种,归为“其他应用”,包括料位计、核子计、X射线行李包检查、X射线衍射分析等工种,主要来自于煤业、水泥厂、研究所、铁路和公路货运客运等部门。

2.监测仪器:RGD-3B型热释光剂量仪(北京防化研究院),P型退火炉(北京华恒鑫达科技发展有限公司),LiF(Mg, Cu, P)玻璃管探测器(中国辐射防护研究院),IDB-Ⅲ型剂量盒(中国辐射防护研究院),用于放置玻璃管探测器。

3.监测方法与评价依据:按照GBZ 128-2002《职业性外照射个人监测规范》进行监测和评价[1],3个月为1个监测周期,全年共监测4个周期。探测器经(240±2)℃退火处理,温度稳定后10 min。每个剂量盒内放2支探测器。放射工作人员个人剂量计佩戴在左胸前,在介入放射学工作中需要穿戴铅围裙的放射工作人员将剂量计佩戴在铅围裙里面躯干上。监测的指标为外照射个人剂量当量Hp(10)。1年监测4个周期,将每个周期的个人剂量当量相加的总和,为年个人剂量当量。当放射工作人员的年个人剂量当量 < 20 mSv时,则将年个人剂量当量视为年有效剂量,否则按有关公式估算有效剂量[1]。职业照射年有效剂量评价按GB 18871-2002[2]的B1.1的规定。检测结果低于测量系统最低可探测水平(MDL)时,检测结果记录为1/2MDL[1]。当剂量计丢失、损坏、因故得不到读数或所得读数不能正确反映工作人员所接受的剂量时,检测结果以“名义剂量”替代。“名义剂量”在该“检测报告”上对该数据的左上角以*号标示。名义剂量以用于职业照射年有效剂量的计算。名义剂量按文献[1]规定的方法确定。

4.质量控制措施:按照《外照射个人剂量系统性能检验规范》(GBZ 207-2008)[3]的要求进行。热释光剂量仪经国家认可的计量部门检定,并在检定有效期内使用。玻璃管探测器经退火处理。定期参加中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所组织的全国个人剂量监测盲样比对。每个周期对监测单位发放跟随本底剂量计,以扣除不同环境对本底的影响,从而减少因本底带来的测量误差。进行异常结果调查,剔除因非职业照射引起的异常结果。

5.统计学处理:使用卫生部放射工作人员职业健康管理系统外照射个人监测管理子系统进行统计汇总。用SPSS 13.0软件进行分析。经正态性检验符合正态分布,采用成组比较t检验对不同工种、不同级别医院放射工作人员剂量监测数据进行比较。P<0.05为差异有统计学意义。

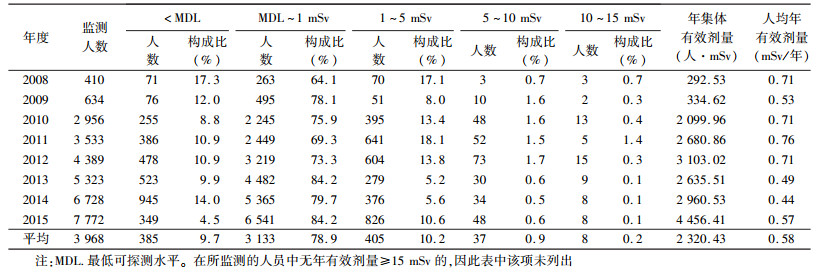

二、 结果1.放射工作人员受照剂量及频数分布:2008—2015年监测的放射工作人员人数和年有效剂量频数分布列于表 1。由表 1可知,2008—2015年8年期间,平均年集体有效剂量为2 320.43人·mSv,平均人均年有效剂量为0.58 mSv/年。按年平均监测人数计算,88.6%的放射工作人员年有效剂量<1 mSv,<5 mSv人数占总人数的98.9%,其中,78.9%的放射工作人员年有效剂量在MDL~1 mSv之间;10.2%的放射工作人员年有效剂量在1~5 mSv之间,不足1%的放射工作人员年有效剂量在5~10 mSv之间,极个别放射工作人员年有效剂量在10~15 mSv之间,占0.2%,没有年有效剂量达15 mSv及以上和超过国家限值20 mSv的放射工作人员。

|

|

表 1 2008—2015年放射工作人员年有效剂量频数分布 Table 1 Frequent distribution of annual effective doses to radiation workers from 2008 to 2015 |

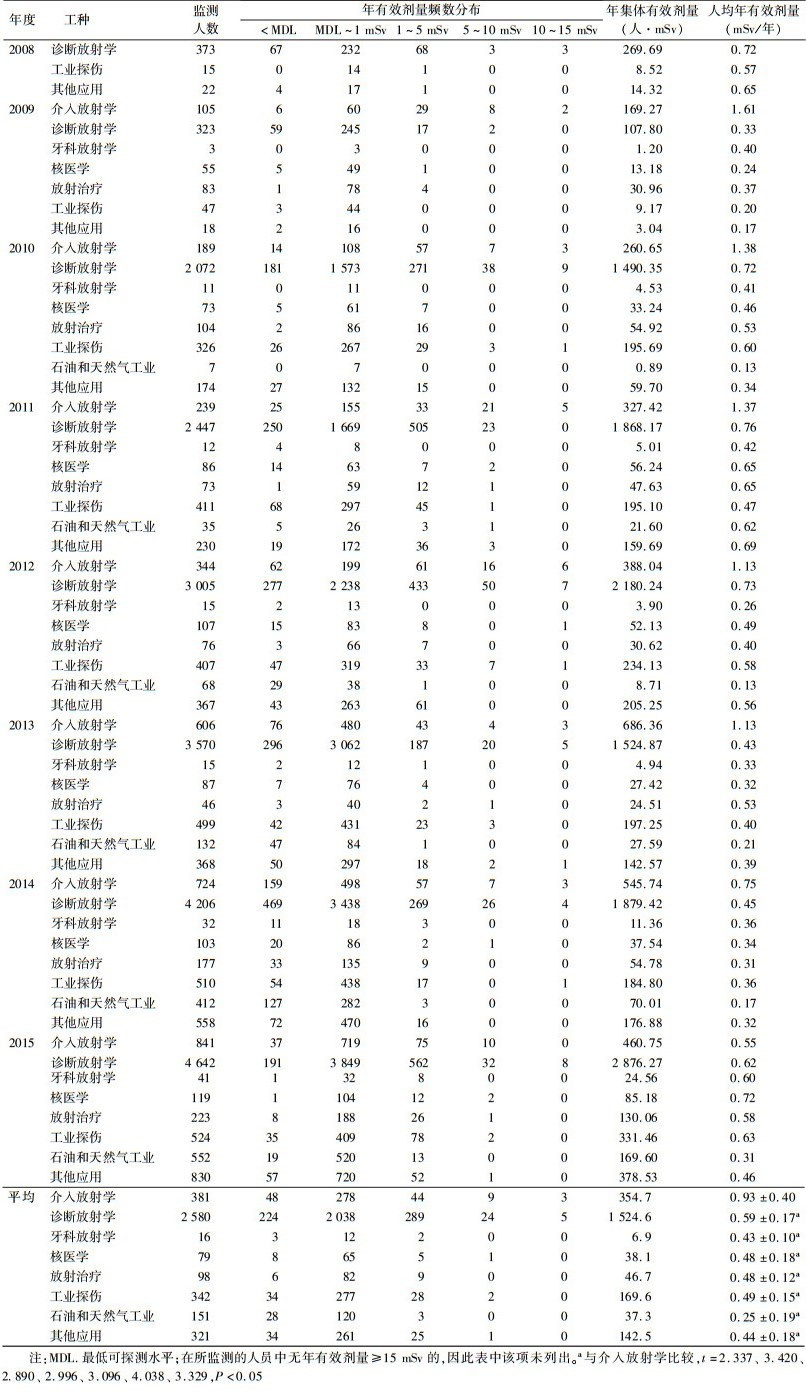

2.不同职业类别人员的年集体有效剂量与人均年有效剂量水平:结果列于表 2。由表 2可知,8类放射工作人员中,8年平均人均年有效剂量最高的是介入放射学0.93 mSv/年,其次是诊断放射学0.59 mSv/年,不同工种数据比较结果显示,介入放射学与诊断放射学、牙科放射学、核医学、放射治疗、工业探伤、石油和天然气工业及其他应用之间差异有统计学意义(t=2.337、3.420、2.890、2.996、3.096、4.038、3.329,P<0.05);而诊断放射学、牙科放射学、核医学、放射治疗、工业探伤以及其它应用两两之间差异无统计学意义(P>0.05)。从监测人数来看,8年年平均监测3 968人,其中人数最多的工种是诊断放射学,占所监测人员总数的65%,其次是介入放射学,占10%左右。从年集体有效剂量来看,诊断放射学人员较大,但介入放射学人员也不容忽视。8年平均年有效剂量位于1~5、5~10和10~15 mSv的诊断放射学人员数占该剂量区间总人数分别为71%、65%和62%;介入放射学人数占该剂量区间总人数分别为11%、24%和37%,随年有效剂量的增高,诊断放射学人员数比例在降低,而介入放射学人员数比例在增高。

|

|

表 2 2008—2015年不同职业类别放射工作人员个人剂量监测结果 Table 2 Monitoring results of individual doses to radiation workers for different types of occupation during 2008-2015 |

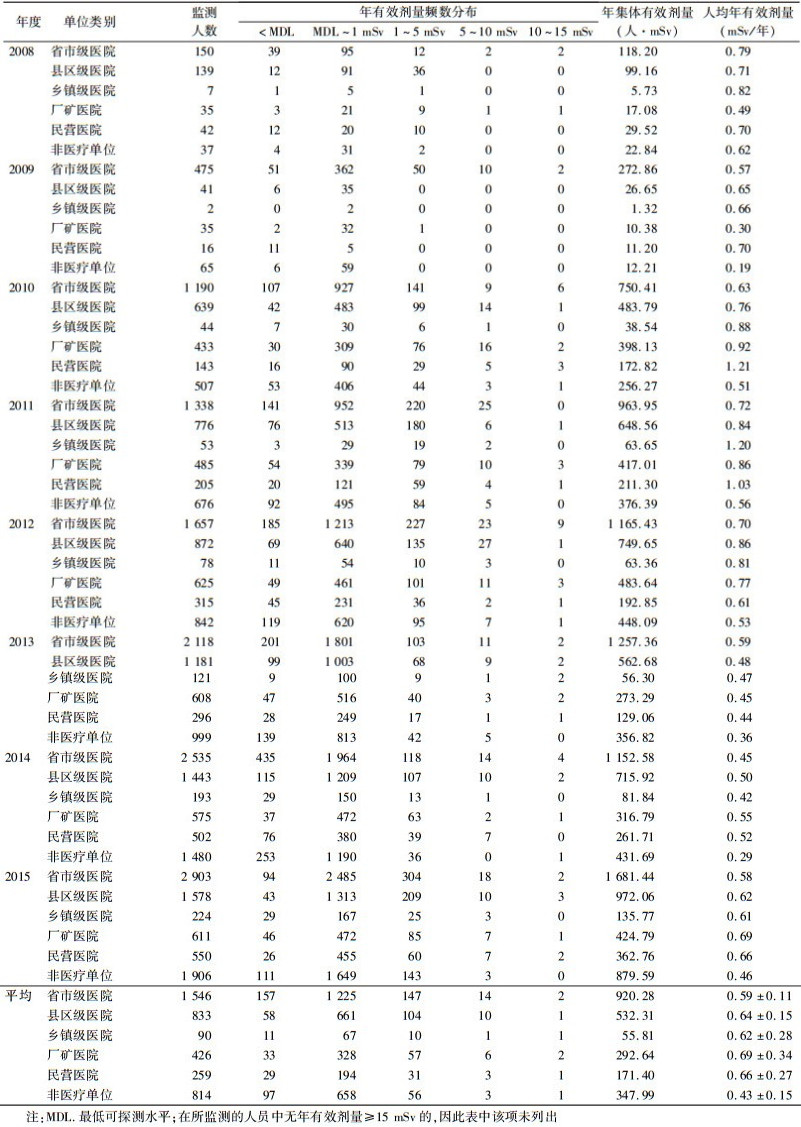

3.不同类别单位放射工作人员个人剂量监测:结果列于表 3。由表 3可知,在2008—2015年期间,省市级、县区级、乡镇级、厂矿医院和民营医院放射工作人员各平均人均年有效剂量两两比较,差异无统计学意义(P>0.05);在全部医疗单位8年平均人均年有效剂量与非医疗单位相比较,差异无统计学意义(P>0.05)。不同类别单位人均年有效剂量虽有波动,但稳定在较低水平。

|

|

表 3 2008—2015年不同类别单位放射工作人员个人剂量监测结果 Table 3 Monitoring results of individual doses to radiation workers at different levels of hospitals during 2008-2015 |

三、 讨论

本研究结果,陕西省2008—2015年部分放射工作人员个人剂量平均人均年有效剂量为0.58 mSv/年,低于山西省2010—2012年间省管医疗机构放射工作人员的0.69 mSv/年[4]和2012年辽宁省放射工作人员的0.82 mSv/年[5],但高于江苏省2009—2013年部分放射工作人员的0.20 mSv/年[6]。连续8年内人均年有效剂量均在国家限值20 mSv以下,任何一年中有效剂量均 < 50 mSv,其中98.9%的放射工作人员受照剂量 < 5 mSv,人均年有效剂量稳定在较低水平。表明该省开展放射工作人员健康监护、现场防护监测及监督检查等措施卓有成效,同时射线装置的更新换代和辐射防护设施的改进,使职业照射水平稳定在较低水平。但还有1.1%的放射工作人员人均年有效剂量超过国家规定的管理限值5 mSv。原因除了有些人在个人剂量计正常佩戴期间工作量明显增加或防护措施不完善外,还有一些人佩戴个人剂量计接受放射性检查或扶持接受放射性检查的受检者/患者、接近正在放射性核素检查治疗的患者;个人剂量计被留置于放射工作场所内或被水浸泡;佩戴剂量计的衣服有污染等致使所测得的数据不能正确反映其职业照射接受的剂量,出现异常数据。因此,应制订和完善各种防护措施,加强防护知识学习,提高工作人员自我防护意识和职业健康意识。

受照剂量最高的工种是介入放射学,其次是诊断放射学。诊断放射学放射工作人员数占总监测人数65%,对年集体有效剂量贡献最大,其放射防护仍然是今后放射卫生工作的重点,尽管诊断放射学人员中大部分是隔室操作,受照剂量不是很大,但也有少部分如X射线透视下进行骨科复位、患者床边进行拍片的放射工作人员等为非隔室操作,由于其近距离操作和不易防护等特性,所受剂量可能增高,应引起足够的重视。虽然介入放射学放射工作人员数占所监测人员总数不足10%,但本研究结果表明,不仅人均年有效剂量最高,其职业人员人数也在逐年增加,且随年有效剂量增高,介入放射学人数比例在增高,亦应重视这类人员的防护与监管。介入放射学工作人员因操作的特殊性,距离近、时间长及不方便使用防护用品等,是引起个人剂量增高的主要原因。降低辐射剂量涉及到介入放射工作的每个环节,应进一步加强介入放射学工作人员的法律法规及防护知识和专业知识的学习,明确适应症,缩短受照时间,加强屏蔽防护,采取各种有效防护措施,使介入工作人员的辐射危害降到最低。

利益冲突 无作者贡献声明 罗强负责设计资料整理方案、数据统计处理、结果分析和撰写论文;石圣瑞和李俊娇负责资料整理方案的实施、收集资料、数据整理、统计分析和论文的修改;符红丽、杨晓锋和陈亚风负责实施资料整理、数据统计和结果分析

| [1] |

中华人民共和国卫生部. GBZ 128-2002职业性外照射个人监测规范[S]. 北京: 中国标准出版社, 2002.

Healthful Ministry of the People's Republic of China. GBZ 128-2002 Specifications of individual monitoring for occupational external exposure[S].Beijing:Standards Press of China, 2002. |

| [2] |

国家质量监督检验检疫总局. GB 18871-2002电离辐射防护与辐射源安全基本标准[S]. 北京: 中国标准出版社, 2003.

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China.GB 18871-2002 Basic standards for protection against ionizing radiation and for the safety of radiation sources[S]. Beijing:Standards Press of China, 2003. |

| [3] |

中华人民共和国卫生部. GBZ 207-2008外照射个人剂量系统性能检验规范[S]. 北京: 中国标准出版社, 2008.

Healthful Ministry of the People's Republic of China.GBZ 207-2008 Testing criteria of personnel dosimetry performance[S]. Beijing:Standards Press of China, 2008. |

| [4] |

刘惠芳, 范东梅. 山西省2010-2012年省直管医疗机构放射工作人员外照射个人剂量分析[J].

中华放射医学与防护杂志, 2013, 33 (6): 655-656. Liu HF, Fan DM. Analysis of external exposure personal dose of radiologicalworkers of provincial directly under medical stablishment in Shanxi province from 2010-2012[J]. Chin J Radiol Med Prot, 2013, 33 (6): 655-656. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-5098.2013.06.023. |

| [5] |

孙璐, 鲍松滨, 崔勇, 等. 2012年辽宁省放射工作人员外照射个人剂量监测结果分析[J].

中国辐射卫生, 2013, 22 (6): 674-675. Sun L, Bao SB, Cui Y, et al. Analysis on personal dose among radiation workers in Liaoning province in 2012[J]. Chin J Radiol Health, 2013, 22 (6): 674-675. DOI:10.13491/j.cnki.issn.1004-714x.2013.06.013. |

| [6] |

秦永春, 杨小勇, 陈维, 等. 江苏省部分放射工作人员外照射个人剂量五年监测结果分析[J].

中华放射医学与防护杂志, 2015, 35 (9): 702-704. Qin YC, Yang XY, Chen W, et al. Analysis of external exposure personal dose monitoring results for part of radiation workers for five years in Jiangsu province[J]. Chin J Radiol Med Prot, 2015, 35 (9): 702-704. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-5098.2015.09.016. |

2017, Vol. 37

2017, Vol. 37