2. 100191, 北京大学第三医院肿瘤放疗科

2. Department of Radiation Oncology, Peking University Third Hospital, Beijing 100191, China

放射治疗是脊柱转移瘤的首选。由于脊髓耐受量的限制,无法提高肿瘤内的剂量,而不能获得更好的局部控制率[1-3]。放射性粒子适形植入具有最大程度杀灭肿瘤细胞、最小限度损伤正常组织的特点[4],国内应用于治疗脊柱转移瘤10余年来对肿瘤局部控制和缓解疼痛等方面疗效明显[5],但如何控制肿瘤靶区和脊髓辐射受量仍然是影响整体疗效的主要因素。在临床实践中应用共面模板(CPT)辅助CT引导下放射性125I粒子植入技术是否可以较好地解决靶区和脊髓受量问题也需要继续探索、解决。本研究对共面模板辅助CT引导下放射性125I粒子植入治疗16个脊柱转移瘤病灶近期疗效及质量控制进行了探讨。

资料与方法1.研究对象:收集天津医科大学第二医院2006年1月—2015年1月收治的12例原发肿瘤经病理学明确、影像学诊断的脊柱转移瘤患者,其中男9例,女3例,年龄(55±19) 岁,中位年龄61.3岁。肿瘤来源分别为肺部7例、肝脏2例、乳腺2例、肾脏1例。脊柱转移瘤灶16个,部位为胸椎7个、腰椎9个。转移瘤灶直径(2.31±1.49) cm。患者拒绝外放射治疗,均签署粒子治疗知情同意书并通过医院伦理委员会论证。

2.主要仪器:治疗计划系统(treatment planing system,TPS)为北京天航科霖公司生产。粒子植入共面模板、植入器、导航定位架、骨钻,由唐山同仁和微创医疗器械有限公司生产。粒子穿刺针为日本进口的“八光”针。CT机由法国Picker公司生产(PQ6000)。

3.粒子:密封的放射性125I粒子源由中国原子能院生产,半衰期60.2 d,活度(1.48×107~2.59×107)Bq(0.4~0.7 mCi),γ射线能量27~35 keV,组织中半价层1.7 cm。

4.制定术前计划:处方剂量(PD)80 Gy。将PD、粒子活度、肿瘤靶区等参数输入TPS、模拟进针通道、做出术前计划、导出剂量体积直分图(DVH)图及各项参数。特别注意输入TPS做术前计划的患者影像学体位和实际操作的体位保持一致、模板方向一致、进针角度一致,以保障术前术后计划的趋同性。近脊髓位置粒子月牙形排列,既保障靶区辐射剂量,又避免超过脊髓辐射限量。

5.具体操作:根据术前计划的进针方案选择患者体位并固定。安放导航定位架。CT层厚0.5 cm扫描,确定肿瘤部位。局部皮肤麻醉加神经根阻滞后,安装粒子植入共面模板并用无菌护套包罩支架,按照CT机给出的进针角度调整共面模板倾角。按照术前计划从肿瘤中心平面开始,一次性插入全部植入针,深度为穿过肿瘤中心距靶区边缘0.5 cm,并使植入针距离脊髓至少0.5 cm以上。遇到骨性阻挡则使用骨钻钻入植入针。CT再次扫描确定针尖确切位置并作微调。再次CT扫描确认无误后,按计划逐层植入粒子。

6.术后验证:植入完成后即刻行CT扫描,并输入TPS行粒子重建,剂量验证,导出DVH图,观察D90、D100、V90、V100、CI、EI及脊髓受量参数,进行术后剂量评估。

7.随访:全部患者接受随访,术后第1、2、3、5个月复查CT,以后每2个月复查1次。

8.效果判定:根据实体肿瘤疗效评估标准(response evaluation criteria in solid tumors, RECIST)1.1版,比较术前和术后3个月CT成像的瘤灶直径变化。病灶完全缓解(CR)为靶区病灶消失,植入粒子向中心聚拢,超过4周;部分缓解(PR)为靶病灶直径之和比基线水平减少30%,时间不少于4周;疾病进展(PD)为以整个研究过程中所有测量的靶病灶直径之和的最小值为参照,直径相对增加20%(如果基线测量值最小就以基线值为参照);除此之外,必须满足直径和的绝对值增加至少5 mm(出现一个或多个新病灶也视为疾病进展);疾病稳定(SD)为靶病灶减小的程度没达到PR,增加的程度也没达到PD水平,介于两者之间,研究时以直径之和的最小值作为参考。

9.术后疼痛评定标准:采用世界卫生组织(WHO)疼痛疗效评定标准分为:① 无效为疼痛无减轻。② 轻度缓解为疼痛有些减轻,但仍感明显疼痛,睡眠、生活仍受干扰。③ 部分缓解为疼痛明显减轻,睡眠基本不受干扰,能正常生活。④ 完全缓解为疼痛完全消失。

10.统计学处理:数据用x±s表示。采用SPSS 13.0软件进行分析。经正态性检验符合正态分布,对术后验证与术前计划的剂量学参数进行配对t检验,P < 0.05为差异有统计学意义。

结果1.物理剂量学参数术前与术后比较:12位患者的16个病灶共面模板辅助CT引导下均顺利完成粒子植入。术后质量评估结果,粒子数(24.4±8.0) 颗,针道数(5.3±1.2) 个,靶体积(24.35±8.01) cm3, D90(115.29±7.87) Gy,D100(76.59±5.53) Gy,V90(99.30%±0.51%),V100(98.06%±1.15%),CI(0.981±0.012),EI(0.012±0.007),接受的平均照射剂量为(209.21±37.16) Gy。脊髓接受的平均照射剂量为(30.47±4.83) Gy。术后剂量评估D90、D100、V90、V100、CI、EI和脊髓接受的平均照射剂量等物理学参数与术前计划比较,差异均无统计学意义(P>0.05),见表 1。

|

|

表 1 12例肿瘤患者病灶粒子植入术前计划与术后靶区剂量学参数比较(x±s) Table 1 Comparison of dosimetric parameters between pre-and post-operative plans after seed implantation in 12 cancer patients(x±s) |

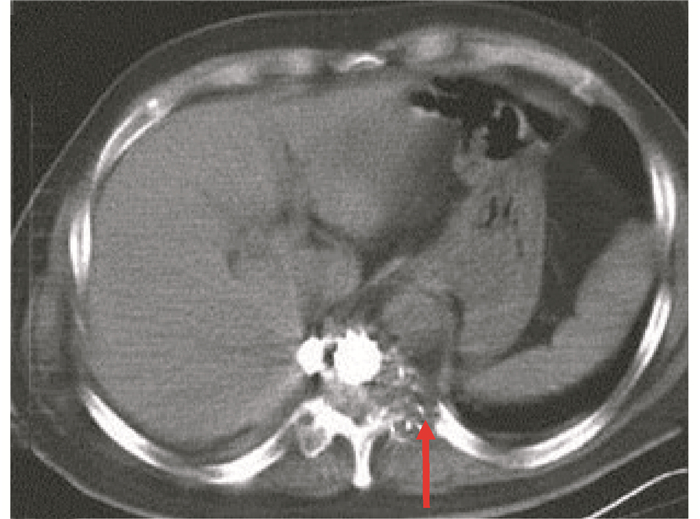

2.近期疗效:术后3个月病灶CR为18.8%(3/16);10个病灶缩小30%以上,PR为62.5%(10/16),PD为6.25%(1/16),SD为6.25%(1/16),局部控制率81.3%;术前瘤灶直径(2.310±1.49) cm,与术后3个月病灶直径(1.12±0.98) 比较,差异有统计学意义(t=9.19,P < 0.05),见图 1,2。

|

图 1 脊柱转移瘤患者术前病灶 Figure 1 The spinal lesion before 125I implantation |

|

图 2 脊柱转移瘤患者术后3月病灶 Figure 2 The spinal lesion 3 months after 125I implantation |

3.生活质量:粒子植入术后患者疼痛完全缓解25%(3/12),部分缓解58.3%(7/12),轻度缓解16.7%(2/12),无效0,有效率(完全缓解+部分缓解)83.3%。

4.生存期:12例患者全部已死亡,中位随访时间25个月(11~39个月),无病例失访。1年生存率100%(12/12),2年生存率50%(6/12),3年生存率8.3%(1/12),5年生存率0(0/12)。中位生存期24个月。

5.不良反应:12例患者的16个病灶完成后均无出现脊髓损伤并发症,1例患者出现局限性气胸(肺压缩<20%),自行吸收。

讨论恶性肿瘤骨转移是转移瘤的好发部位,胸、腰椎受累概率为80%[1]。中国肺癌骨转移诊疗专家共识(2014版)[5]指出体外放疗治疗肺癌骨转移姑息性放疗的首选方法。受脊髓耐受剂量的限制,脊柱或椎旁转移瘤的剂量难以提升[6];也有文献报道,单纯放疗仅可使44%的脊柱转移瘤患者得到改善,不能获得好的局部控制率[5]。125I粒子植入近距离治疗有持续照射肿瘤细胞、照射范围与肿瘤体积高度适形、靶区高剂量、靶区外剂量呈指数迅速衰减的生物学优势,对脏器所造成的损伤基本可以有效地控制[7]。但粒子植入的过程中如果不能严格地按照术前计划执行,很容易造成靶区剂量偏差,粒子植入中因距离平方反比定律和指数衰减规律的作用,距源距离的稍许变化,即可导致剂量分布的明显改变。放射性粒子植入治疗的疗效直接取决于放射剂量分布,而剂量分布在很大程度上取决于植入针的空间分布(间距,深度、角度、平行程度等)[8]。为了达到良好的治疗效果且减少并发症的发生,质量控制十分关键,特别是对于靶区和脊髓距离很近、甚至肿瘤已侵入脊髓腔中的患者。因此,术前计划重要的特点是接近脊髓第1排的粒子要距离脊髓0.5~1 cm并满足剂量学要求。在使用共面模板时,因徒手穿刺操作时不容易使每层面的穿刺针到位,在术中优化尚未普及的情况下植入粒子,有可能造成剂量的偏差,甚至损伤脊髓。使用共面模板可以基本按照术前计划一次插入全部植入针,进针路线遇骨组织遮挡可使用骨钻或骨穿刺针钻穿。CT扫描进针到位后即按计划植入粒子,这样可保证粒子空间排布、剂量分布与术前计划符合,以保障靶区治疗剂量和脊髓的低剂量。共面模板的辅助,提高了粒子操作的精确性和准确性,可以最大限度地实现术前计划的目的,减少放射性损伤。另外,共面模板还实现了一次布针,不仅缩短了手术时间,还减少了CT扫描次数(全程操作只需扫描3~4次),减少了患者的辐射剂量。

本组全部使用共面模板,术后剂量验证也达到术前计划辐射剂量。本组病例物理剂量学参数达到较理想的CI和EI,CI为1时,说明处方剂量正好覆盖靶区,而靶区外体积接受剂量均低于处方剂量。CI越大,说明靶区内接受处方剂量体积越大而靶区外接受处方剂量的体积越小[9]。术后质量验证D90、D100、V90、V100、CI、EI、脊髓接受的平均照射剂量与术前计划差异无统计学意义。瘤体接受的平均照射剂量为(209.21±37.16) Gy是外放疗无法达到,可以说粒子治疗提高了肿瘤的治疗剂量,从而实现术前计划,达到放射治疗要求的适形与调强[10],取得良好的治疗效果。

顽固性骨痛是骨转移癌常见症状。本组12例患者有7例患者在植入术后1~7 d疼痛明显减轻,3例患者在30~90 d内疼痛消失,1例腰椎转移卧床的患者术后40 d疼痛消失,可直立行走,提高了生活质量,达到满意的效果。

粒子治疗可取得良好的近期疗效。Wang等[10]报道了常规外放疗与125I粒子植入疗效,125I粒子植入近距离治疗脊柱转移瘤局部控制率高于外放疗,同时无并发症发生。本组结果与其一致。

常规放疗受脊髓耐受剂量的限制。脊髓受量剂量达到50 Gy后,5年内发生脊髓坏死、梗塞的比率为达25%~50%[6]。因此,脊柱和椎体转移瘤常规放射治疗的最大安全照射剂量45 Gy[7]。而共面模板辅助CT下粒子植入可达到放射治疗要求的适形与调强,本组脊髓接受的平均照射剂量为(30.47±4.83) Gy,低于脊柱放疗剂量限制的45 Gy,故无脊髓损伤发生。

由此可见,对于共面模板辅助CT引导下125I放射性粒子植入治疗脊柱转移瘤的应用可以实现粒子和剂量的合理分布,即达到治疗目的又有脊髓并发症少的优点。

不足之处是样本少,无对照组,还需大宗样本双盲随机对照试验,以进一步研究。脊髓受损程度和核磁共振比CT更具有说服性[11],这是今后的研究目标。

志谢 中国北方放射性粒子多中心协作组(CNRBG)利益冲突 本人与本人家属、其他研究者,未因进行该研究而接受任何不正当的职务或财务利益,在此对研究的独立性和科学性予以保证

作者贡献声明 冯震负责粒子植入操作、整理临床资料、采集数据结果并起草论文;郑广钧负责审核患者粒子植入计划、指导论文写作;杨景魁负责粒子植入操作;张圣杰负责协助完善数据;柴树德负责共面模板、骨钻和导航定位架的设计和制作、指导论文写作;王俊杰指导论文写作

| [1] | Cao Q, Wang H, Meng N, et al. CT-guidance interstitial 125I seed brachytherapy as a salvage therapy for recurrent spinal primary tumors[J]. Radiat Oncol, 2014, 9 : 301 DOI:10.1186/s13014-014-0301-8. |

| [2] |

黄海航, 高国伟, 陈利军. 放射治疗癌症骨转移52例疗效观察[J].

中国现代医药杂志, 2010, 12 (1): 95-96. Huang HH, Gao GW, Chen LJ. Clinlcal observation of treating metastatic bone cancer with external radiation for 52 cases[J]. Mod Med J Chin, 2010, 12 (1): 95-96. DOI:10.3969/j.issn.1672-9463.2010.01.038. |

| [3] |

柳晨, 王俊杰, 孟娜, 等. CT引导下放射性125I粒子置入治疗脊柱转移性肿瘤的价值[J].

中国脊柱脊髓杂志, 2011, 21 (3): 226-229. Liu C, Wang JJ, Meng N, et al. CT-guide interstitial 125I seed implantation for metastatic spine tumor[J]. Chin J Spine Spinal Cord, 2011, 21 (3): 226-229. DOI:10.3969/j.issn.1004-406X.2011.03.12. |

| [4] | Jiang P, Liu C, Wang J, et al. Computed tomography(CT)-guided interstitial permanent implantation of 125I seeds for refractory chest wall metastasis or recurrence[J]. Technol Cancer Res Treat, 2015, 14 (1): 11-18. DOI:10.7785/tcrt.2012.500402. |

| [5] |

孙燕, 管忠震, 廖美琳, 等. 肺癌骨转移诊疗专家共识(2014版)[J].

中国肺癌杂志, 2014 (2): 57-72. Sun Y, Guan ZZ, Liao ML, et al. Expert consensus on the diagnosis and treatment of bone metastasis in lung cancer (2014 version)[J]. Chin J Lung Cancer, 2014 (2): 57-72. DOI:10.3779/j.issn.1009-3419.2014.02.01. |

| [6] |

元建华, 彭大为, 李建旺, 等. 唑来膦酸联合放疗治疗骨转移癌的临床分析[J].

实用癌症杂志, 2012, 27 (4): 415-416. Yuan JH, Peng DW, Li JW, et al. Clinlcal observation of treating metastatic bone cancer combined external radiation with zoledronic acid[J]. Pract J Cancer, 2012, 27 (4): 415-416. DOI:10.3969/j.issn.1001-5930.2012.04.032. |

| [7] |

崔荟楠, 唐晓红, 王立涛. CT引导下经皮穿刺125I放射性粒子植入治疗椎体转移性肿瘤临床应用的安全性及疗效[J].

中国实用医药, 2016, 11 (24): 63-64. Cui HN, Tang XH, Wang LT. The safety and efficacy of CT-guided percutaneous puncture 125I radioactive seed implantation in the treatment of vertebral metastatic tumors[J]. Chin Pract Med, 2016, 11 (24): 63-64. DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2016.24.046. |

| [8] |

姜玉良, 王皓, 吉喆, 等. CT引导辅助3D打印个体化非共面模板指导125I粒子治疗盆腔复发肿瘤剂量学研究[J].

中华放射肿瘤学杂志, 2016, 25 (9): 959-964. Jiang YL, Wang H, Ji Z, et al. Computed tomography image-guided and personalized 3D printed template-assisted 125I seed implantation for recurrent pelvic tumor:a dosimetric study[J]. Chin J Radiol Cancer, 2016, 25 (9): 959-964. DOI:10.3760/cma.j.issn.1004-4221.2016.09.012. |

| [9] |

赵楠, 杨瑞杰, 王俊杰. 125I放射性粒子植入计划定制研究[J].

中华放射医学与防护杂志, 2014, 34 (1): 54-58. Zhao N, Yang RJ, Wang JJ. Customized planning for radioactive 125I seed implantation[J]. Chin J Radiol Med Prot, 2014, 34 (1): 54-58. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-5098.2014.01.015. |

| [10] | Wang JJ, Yuan H, Ma Q, et al. Interstitial 125I seeds implantation to treat spinal metastatic and primary paraspinal malignancies[J]. Med Oncol, 2010, 27 (2): 319-326. DOI:10.1007/s12032-009-9212-1. |

| [11] |

郑世军, 李澄, 王苇. 脊柱损伤的比较影像学及临床应用[J].

中国实用医药, 2016, 11 (27): 20-21. Zheng SJ, Li C, Wang W. Comparative imaging and clinical application in spinal injury[J]. Chin Pract Med, 2016, 11 (27): 20-21. DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2016.27.010. |

2017, Vol. 37

2017, Vol. 37