数字X射线摄影系统(direct radiology,DR)在临床应用广泛,需要不断优化摄影参数来提高影像质量,降低辐射剂量[1]。临床腰椎DR摄影辐射剂量较大,优化其摄影参数,对降低辐射剂量具有重要意义[2]。焦点至探测器距离(focus-to-flat panel detector distance,FFD)作为DR基本成像参数之一,在技术指南中常作为固定值。关于改变FFD是否可以降低受检者体表入射剂量(entrance surface dose,ESD),目前研究尚存争议[3-7]。本研究通过体模实验探讨腰椎DR摄影FFD与ESD的相关性,为通过优化改变FFD参数控制辐射剂量提供理论依据。

1、 材料与方法1. 实验设备:美国锐珂公司Carestream DR X-Evolution智能DR摄影系统(安全标准:IEC 60601-1-2:2004-Ed.2.1)。非结晶硅探测器成像面积35 cm×43 cm;矩阵2 500×3 000(像素139 μm);检测灰阶14 bit,量子探测效率(DQE):75%;焦点:0.6 mm;X射线管固有滤过:2.9 mmAl。腰椎骨密度校准体模(bone mineral density phantom spine,法国DMS公司),模拟人体腰部厚度及密度。德国 QUART dido 2100K型X射线剂量仪(符合IEC 61676标准), 测量范围40~150 kV,剂量50 μGy~50 Gy,时间0.01 ms~999 s,精度±0.1%。

2. 实验设计: 实验前先对DR摄影系统做性能校准。实验中,利用立位摄影架探测器(可以在较大范围改变FFD)对腰椎BMD校准体模模拟人体进行DR摄影。去除滤线栅,避免栅焦距与FFD不匹配产生切割效应。采用自动曝光模式(auto exposure control,AEC)进行DR分次摄影,使实验中探测器每次曝光量基本一致,记录曝光指数(exposure index,EI)。照射野18 cm×24 cm;根据临床腰椎摄影指南,分别设定正位管电压70 kV、侧位管电压90 kV;通过手动调节悬吊球管和立位摄影架间的距离,设定FFD在100~240 cm范围内以10 cm递增的方式进行变化,每一管电压下共设15个不同的FFD。同一摄影参数进行3次曝光取其均值,X射线剂量仪测量体表入射剂量(ESD)、管电流等相关参数并记录。 在DR工作站利用Carestream GX Workstation 3.0软件(美国锐柯医疗公司)测量体模影像兴趣区内像素值及对比噪声比(contrast to noise ratio,CNR),并评价体模影像质量。

3. 统计学处理: 利用Excel 2007建立体模ESD、管电流、EI与FFD关系曲线;采用SPSS 19.0作Pearson相关分析;通过Fisher z-transformation进行两相关系数的差异性分析,并对FFD与ESD做回归分析。P < 0.05为差异有统计学意义。

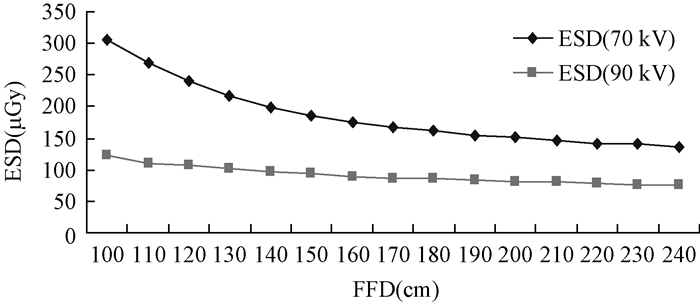

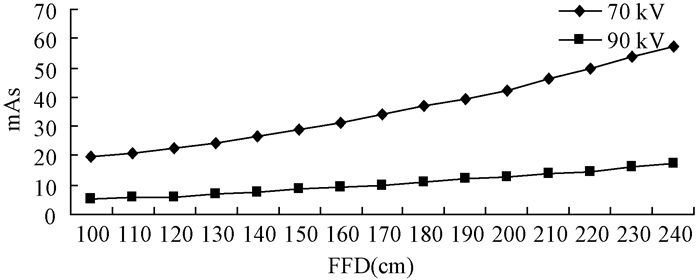

2、 结果1. 关系曲线分析:在管电压70和90 kV时,ESD与FFD关系曲线显示随着FFD增加,ESD值逐渐降低,斜率 > 0(图 1);FFD与管电流关系曲线显示随着FFD逐渐增加,mAs值逐渐增大,变化趋势基本符合X射线距离衰减的平方反比法则(图 2);FFD与EI关系曲线显示随FFD增加在EI值在40~70(2.1%~4.4%)范围波动,无明显线性变化趋势。

|

图 1 ESD与FFD的关系曲线 注:ESD.体模体表入射剂量;FFD.焦点至探测器的距离 Figure 1 ESD and FFD relation curve |

|

图 2 管电流与FFD的关系曲线 注:mAs.管电流值;FFD.焦点至探测器的距 Figure 2 Tube current and FFD relation curve |

2.相关性分析: 在腰椎正位管电压70 kV时,FFD与ESD值的相关性r1高度负相关(r=-0.922[JP],P < 0.001);FFD与管电流值的相关性r2高度正相关(r=0.991,P < 0.001);FFD与曝光指数(EI)的相关性r3高度负相关(r=-0.938,P < 0.001)。腰椎侧位管电压90 kV,FFD与ESD值的相关性r4高度负相关(r=-0.955,P < 0.001);FFD与管电流值的相关性r5高度正相关,差异有统计学显著意义(r=0.994,P < 0.001);FFD与曝光指数(EI)的相关性r6无相关(r=-0.523,P=0.051)。

不同摄影管电压相关系数的差异性分析,r1和r4差异无统计学意义(z=0.651,P=0.515),提示FFD与ESD负相关不受管电压因素影响;r2和r5差异无统计学意义(z=-0.4997,P=0.617),提示FFD与ESD正相关也不受管电压因素影响;r3和r6差异有统计学意义(z=-2.794,P < 0.05),说明FFD改变时EI变化与管电压有关。

3. 回归分析结果:腰椎正位管电压70 kV时FFD与ESD的回归方程为:y=-0.805x+319.731(F=74.175,P < 0.05)。腰椎侧位管电压90 kV时FFD与ESD的回归方程为:y=-3.152x+[JP]457.613(F=133.524,P < 0.05)。

4. 体模影像质量:在两种管电压下随着FFD逐渐增加体模影像影像主观评价:畸变率逐渐减小,密度分辨率改变不显著。FFD与像素值的CNR中度正相关(r=0.969,P < 0.05),不同kV组间CNR变化差异无统计学意义。说明增加FFD,影像噪声有所增加。

3、 讨论本实验结果显示,在腰椎正侧位摄影中增加FFD,有效降低了ESD值,并可以提高DR成像的几何性能,本实验结果与国外研究相一致[3-4]。而国内也有研究与本实验结果不同,孔祥闯等[5]对儿童DR胸部摄影的研究中发现,增加FFD可引起ESD增加,产生这一结果的原因有可能是在实验设计中忽视了滤线栅效应对结果的影响。陈方等[6]及吴长春和范朝梅[7]均认为减小FFD有利于X射线摄影的防护及影像质量的改善,产生这一结果的原因有可能是其没有以ESD为辐射剂量的客观评价指标。ESD是目前辐射剂量的评价客观指标,国家标准GB 18871-2002规定了腰椎X射线摄影ESD限值为正位10 mGy,侧位30 mGy[8]。从文献对比分析说明优化DR摄影FFD参数控制辐射剂量的研究已经受到关注,具有一定研究价值,但能否降低辐射剂量及在临床如何应用还需进一步研究。

本实验在AEC模式下探测器获得基本相同曝光时,增加FFD时,ESD值随之下降,得到增加FFD有利于辐射防护的结果。产生这一结果可能是由于X射线源是一束连续能谱混合射线,其距离衰减遵循平方反比法则。其次,在AEC曝光模式,改变FFD时,管电流自动调节补偿,探测器获得了相同的曝光,似乎与降低辐射剂量无关。然而,实际上在AEC增加管电流补偿的同时,较大的FFD有可能利用了距离衰减原理,在整体射线能量衰减的同时,增加了距离因素对低能射线的衰减,使射线束中高能成分射线相对增加,其原理与附加滤过相似[9],借助FFD对软射线进行了衰减,从而降低了ESD值,对辐射防护具有价值。

本实验采用AEC模式,摄影时透过体模的X射线在AEC电离室中产生电离电流,该电流经积分电路达预定阈值时将自动切断曝光回路,由于相同AEC模式AEC积分阈值电压一致,所以探测器在不同FFD时可获得相同的曝光量[10]。探测器接受的感光变化不大,基本恒定,其波动有可能是输出电压的轻微波动引起。但在70 kV时,FFD与EI相关性分析呈负相关,而90 kV时,FFD与EI相关性分析呈无相关,而且在不同kV下相关性存在差异。由于DR成像参数中管电压主要反映射线的穿透能力,该结果提示在管电压70 kV,FFD增加至240 cm时可能会引起射线穿透力不足,所以在临床应用中设定较大的FFD时,应该适当加大管电压进行摄影,以保证原发射线具有良好的穿透力。

本实验通过体模模拟人体腰部厚度及密度,在不同摄影参数下保证被摄体的一致性及可重复性。实验中去除了滤线栅,是为了避免改变FFD时,FFD与滤线栅的焦距不匹配而产生切割效应对结果准确性的干扰,从而真实反映仅以FFD为变量下的ESD改变。但是,在临床DR摄影中当体厚 > 15 cm或管电压 > 70 kV时,为了减少散射线对影像质量的影响,一般要求使用滤线栅。所以,在临床优化FFD值进行DR摄影时,必须重视滤线栅焦距与距离的匹配问题。

本研究提示,在腰椎DR摄影中,在100~240 cm范围内增加FFD可以降低ESD,优化DR摄影FFD参数是控制辐射剂量的有效措施。但本研究仅限于体模实验,对改变FFD是否影响影像质量尚未作深入探讨,且去除滤线栅摄影与临床腰椎实际摄影存在差异。所以,通过优化FFD降低辐射剂量有待结合影像质量的客观评价及临床实际进一步深入研究。

利益冲突 本研究由甘肃省卫生行业科研计划资助项目基金(GSWSKY-2014-12)资助,不存在影响研究结果的财务关系。本人与其他作者以及基金无任何利益冲突作者贡献声明 周晟负责部分实验操作及论文撰写;陈晓飞负责实验设计、论文指导及修改;曹红霞负责数据采集、统计分析;李清花协助实验数据分析;汪新柱负责体模实验操作;王闻奇负责影像质量评价及实验的质量控制

| [1] | Mourik JE, Vander Tol P, Veldkamp WJ, et al. Comparison of wireless detectors for digital radiography systems:image quality and dose[J]. Radiat Prot Dosim, 2016, 169 (1-4) :303–307 . doi:10.1093/rpd/ncv450 |

| [2] | 侯立霞, 谢晋东, 王鹏程, 等. 腰椎数字X线摄影后处理参数的体模研究[J]. 中华放射学杂志, 2011,45 (10) :985–988. doi:10.3760/cma.j.issn.1005-1201.2011.10.021 Hou LX, Xie JD, Wang PC, et al. Optimization of image process parameters of digital radiography[J]. Chin J Radiol, 2011, 45 (10) :985–988 . doi:10.3760/cma.j.issn.1005-1201.2011.10.021 |

| [3] | Brennan PC, McDonnell S, O'Leary D. Increasing film-focus distance(FFD) reduces radiation dose for X-ray examinations[J]. Radiat Prot Dosim, 2004, 108 (3) :263–268 . doi:10.1093/rpd/nch029 |

| [4] | Robinson J, Mclean D. Extended focal-film distance technique: an analysis of the factors in dose reduction for the AP knee radiography[J]. Radiography, 2001, 7 (3) :165–170 . doi:10.1053/radi.2001.0324 |

| [5] | 孔祥闯, 夏忠心, 余建明. 婴幼儿胸部DR摄影距离对体表入射剂量与图像质量的影响[J]. 中华放射医学与防护杂志, 2011,31 (6) :719–721. doi:10.3760/cma.j.issn.0254-5098.2011.06.027 Kong XC, Xia ZX, Yu JM. Effects of source to image receptor distance on image quality and entrance surface dose of chest digital radiography for infants[J]. Chin J Radiol Med Prot, 2011, 31 (6) :719–721 . doi:10.3760/cma.j.issn.0254-5098.2011.06.027 |

| [6] | 陈方, 王西端, 侯钦森, 等. X线摄影焦点(F)-IP板的距离对CR成像质量的影响[J]. 中国医疗设备, 2008,23 (9) :137–138. doi:10.3969/j.issn.1674-1633.2008.09.064. |

| [7] | 吴长春, 范朝梅. 缩短焦片距增加放射防护效果[J]. 中华放射医学与防护杂志, 2006,26 (2) :185. doi:10.3760/cma.j.issn.0254-5098.2006.02.037 Wu CC, Fan CM. Improving radio protective effect by decreasing focus film distance[J]. Chin J Radiol Med Prot, 2006, 26 (2) :185. doi:10.3760/cma.j.issn.0254-5098.2006.02.037 |

| [8] | 国家质量监督检验检疫总局. GB 18871-2002 电离辐射防护与辐射源安全基本标准[S].北京:中国标准出版社,2002:184. General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine.GB 18871-2002 basic standards for protection against ionizing radiation and for the safety of radiation sources[S].Beijing:Standards Press of China,2002:184. |

| [9] | 赫英辉, 邓振生, 高凯, 等. 附加铝质滤过板对X线图像质量和患者吸收剂量的影响[J]. 第四军医大学学报, 2006,27 (11) :1002–1004. doi:10.3321/j.issn.1000-2790.2006.11.0140. |

| [10] | European Commission.Quality criteria for diagnostic radiology images [S].3rd ed.Brussels:Luxembourg,1996. |

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36