2. 100088 北京, 中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所 辐射防护与核应急中国疾病预防控制中心重点实验室;

3. 890-8520 日本鹿儿岛大学医学和牙科学研究所;

4. 100094 北京市海淀区疾病预防控制中心

2. Key Laboratory of Radiological Protection and Nuclear Emergency, China CDC, National Institute for Radiological Protection, Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing 100088, China;

3. Kagoshima University Graduate School of Medical and Dental Sciences, Kagoshima 890-8520, Japan;

4. Beijing Haidian District Center for Disease Control and Prevention, Beijing 100094, China

阳江天然放射性高本底辐射地区居民恶性肿瘤死亡研究始于1972年[1]。高本底地区(HBRA)居民所接受的天然外照射和内照射的年有效剂量分别为2.10和4.27 mSv,对照地区(CA)相应值分别为0.77和1.65 mSv,高本底地区居民年有效剂量约为对照地区的3倍[2]。先前研究的阶段性结论(1979—1998年)认为,高本底地区全部癌症死亡与对照地区相比差异无统计学意义,也未发现高本底地区有辐射相关的部位别癌症死亡的增加[3]。本研究在既往研究的基础上,增加了1999—2002年的队列随访数据后的统计分析结果;同时,鉴于吸烟是最重要的致癌因素[4],在获得了1987—2002年调查对象个人吸烟资料的基础上,初步探讨了吸烟对高本底地区居民癌症危险的影响。

1.资料来源:阳江高本底地区辐射致癌研究采用前瞻性固定队列研究方法,队列的起始人口为106 517人[5],分阶段对研究对象进行随访,一般是每3~4年随访1次,死亡者建立死亡登记卡,由调查组成员或通过培训的当地调查员到各村逐一核实,搜集各个阶段的癌症死亡资料。

本研究重点是增加1999—2002年调查阶段的队列随访和死因确认数据,首先分析1999—2002年高本底地区居民癌症死亡危险;其次,通过ID号连接记录[6, 7],将1999—2002年研究数据与1979—1998年研究数据进行合并,分析1979—2002年高本底地区居民的癌症死亡危险及调整吸烟后,高本底地区居民的癌症死亡危险。

基于村庄室内外环境剂量率和年龄-性别-居留因子,估计了队列成员的内外照射的个人终生累计剂量[8, 9],分析不同剂量组研究对象的癌症死亡危险。慢性照射致实体癌的潜伏期按照10年计。

2.调查方法:按照1999—2002年阶段随访登记的死亡者死因,初步分为癌症死亡、可疑癌症死亡、非癌症死亡、意外死亡和不明原因死亡等5大类。进一步的死因确认分为医疗机构查证和入户调查取证2个步骤,重点对癌症死亡、可疑癌症死亡和不明原因死亡病例进行核查。医疗机构查证的资料来源主要是病案室、病理科、放射科(包括CT室)、B超室和血液科等科室的病历记录或门诊记录,摘抄相应的死亡者医疗记录。入户调查取证由经过培训的调查员到死亡者所在的村庄询问其亲属、当地的医生或其他知情人,获得其死前的疾病诊断或有关的症状和体征,最后由专家组根据死亡调查表记录的信息确认死亡者死因,并按国际死因分类法(ICD)-9进行编码。

队列研究中个体吸烟资料在1999—2002年阶段随访调查时完成。队列随访过程中询问了每例研究对象的吸烟状况,包括从不吸烟、目前吸烟和戒烟等内容。同时,对于1987—1998年阶段已经死亡的研究对象,采用回顾性调查方法,询问相关知情人,了解死者死亡前6个月的吸烟状况,包括从不吸烟、死前吸烟、死前戒烟和不祥等内容。全部研究对象的吸烟数据录入计算机,建立研究对象吸烟数据库,供统计分析使用。

3.质量控制:对调查员集中进行规范化培训,调查员试填写调查表并对其进行评价和总结。在回收调查表时,仔细核查调查表填写的完整性,检查死亡总数与死因调查表数是否相符,并通过计算粗死亡率和随机抽样入户核对的方式进行质量控制。

4.危险估计:高本底地区小剂量电离辐射致癌的相对危险估计采用Poisson回归,假定人年列表中每个格子的癌症死亡数服从Poisson分布,其均数为格子的人年数与死亡率的乘积。死亡率由涉及剂量分组(高、中、低和对照)或暴露分组(高本底地区和对照地区)、到达年龄分组、性别和随访年份的数学模型确定[7]。假定电离辐射照射致癌症危险为线性关系,采用参考文献[7]的模型计算暴露于天然高本底辐射所导致的癌症超额相对危险系数。

5.统计学处理:采用Poisson回归模型估计高本底地区小剂量电离辐射致癌的相对危险(RR)和超额相对危险系数(ERR/Sv),并通过95%可信区间(CI)来判断癌症死亡相对危险是否有统计学意义。若95%可信区间包含1,则差异无统计学意义;若95%可信区间不包含1,则差异有统计学意义。模型分析采用Epicure分析软件中的AMFIT模块完成,显著性检验(双侧P值)和置信区间估计采用似然比χ2近似法进行计算[7]。高本底地区和对照地区吸烟率的比较采用χ2检验,采用SAS 8.1软件进行分析。P<0.05为差异有统计学意义。

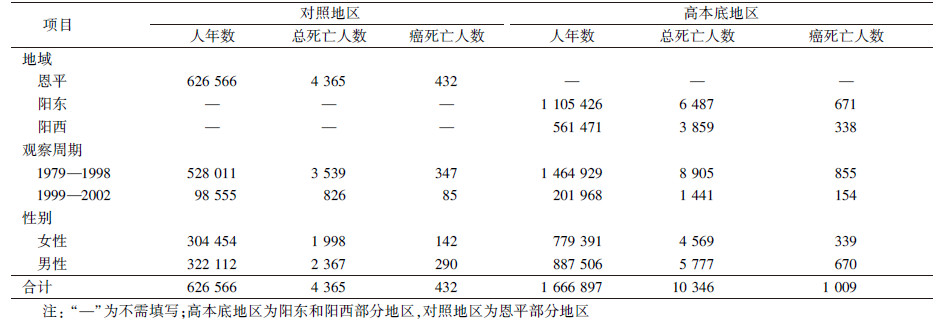

1.随访人年列表:不同地域、观察周期、性别的两地区观察人年数、总死亡数和癌症死亡数列于表 1。高本底地区队列研究1999—2002年共随访76 264人,累积观察300 523人年,期间共死亡2 267人。其中,高本底地区死亡1 441人,对照地区死亡826人。两地区癌症死亡239人,其中高本底地区癌症死亡154人,对照地区85人。

| 表1 高本底地区和对照地区人年数、总死亡数及癌症死亡数(1979—2002年) |

与既往1979—1998年研究资料合并后,1979—2002年共累积观察2 293 463人年,期间共死亡14 711人,其中高本底地区死亡10 346人,对照地区死亡4 365人。两地区癌症死亡1 441人,其中高本底地区1 009人,对照地区432人。

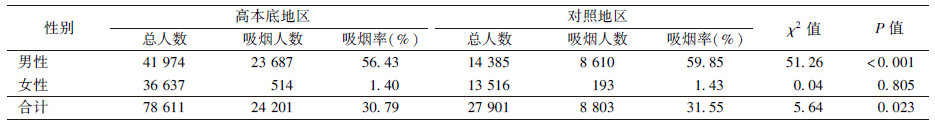

2.队列成员吸烟调查资料分析:高本底地区和对照地区队列成员个体吸烟状况结果列于表 2。队列中个体吸烟状况在1999—2002年阶段随访中共调查106 512人,其中高本底地区调查78 611人,吸烟人数24 201人,吸烟率为30.79%,对照地区调查27 901人,吸烟人数8 803人,吸烟率为31.55%,两地区吸烟率差异有统计学意义(χ2=5.64,P<0.05)。高本底和对照地区男性吸烟率分别为56.43%和59.85%,对照地区吸烟率略高于高本底地区,差别仅为3.42%,但因为样本量较大,两地区男性吸烟率差异有统计学意义(χ2=51.26,P<0.05)。对照地区吸烟率高于高本底地区,主要由男性吸烟率决定。

| 表2 高本底地区和对照地区队列成员个体吸烟状况 |

3.癌症死亡危险分析:1999—2002年随访资料癌症危险分析结果显示,经性别和年龄调整后,高本底地区全癌症死亡的RR为0.95(95%CI:0.73~1.24),两地区差异无统计学意义(P>0.05)。

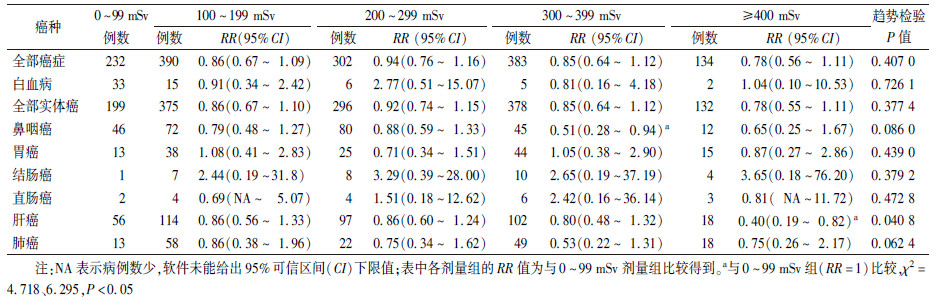

全部癌症、全部实体癌及部位别癌症死亡相对危险结果列于表 3。1999—2002年随访资料与既往1979—1998年研究资料进行合并后,1979—2002年资料的癌症分析结果显示,经性别、年龄调整后,高本底地区全部癌症死亡的RR为0.99(95%CI:0.89~1.11),两地区差异无统计学意义(P>0.05)。

| 表3 1979—2002年对照地区及不同剂量高本底地区部位别癌症死亡相对危险(RR)及95%可信区间(CI) |

两地区癌症死亡排在前5位的癌症均为肝癌、鼻咽癌、肺癌、胃癌和白血病。部位别癌症死亡相对危险的分析结果表明,高本底地区除食管癌、肺癌外,其他癌症与对照地区相比,差异均无统计学意义(P>0.05)。调整性别和年龄后,高本底地区食管癌死亡RR为3.20(95%CI:1.26~8.17),显示高本底地区食管癌死亡率高于对照地区,差异有统计学意义(χ2=5.998,P=0.014)。高本底地区肺癌死亡RR为0.71(95%CI:0.52~0.98),高本底地区肺癌死亡率低于对照地区,差异有统计学意义(χ2=4.309,P=0.038)。

4.个人终生剂量与癌症死亡危险分析:1979—2002年癌症相对危险与估算的个人终生剂量的关系结果列于表 4。全部癌症及主要部位别癌症死亡与估算的个人终生累积剂量的剂量-效应关系分析表明,未发现全癌症死亡及除肝癌外其他主要部位别癌症死亡与剂量呈一致性变化关系。值得注意的是,高本底地区剂量≥400 mSv的成员中,肝癌死亡危险明显低于0~99 mSv的成员,RR=0.40(95%CI:0.19~0.82),差异有统计学意义(χ2=6.295,P=0.012)。在300~399 mSv剂量组的居民中,鼻咽癌死亡RR为0.51(95%CI:0.28~0.94),差异有统计学意义(χ2=4.718,P=0.030),但未发现鼻咽癌死亡危险与剂量呈一致性变化关系。

| 表4 癌症相对危险(RR)与估算的个人终生剂量(mSv)的关系(1979—2002年) |

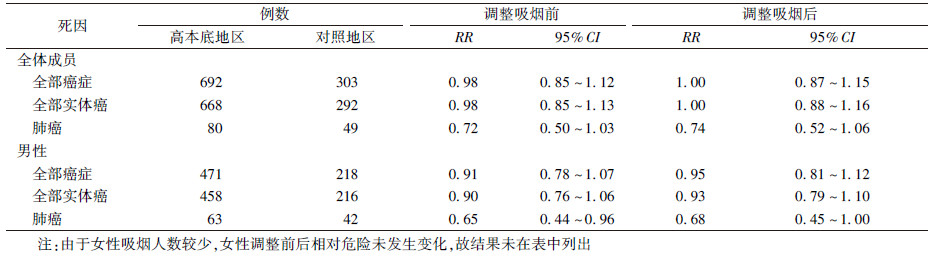

5.吸烟对癌症死亡危险影响的分析:经吸烟调整后的全部癌症、全部实体癌和肺癌的相对危险列于表 5。经吸烟调整后的1987—2002年癌症死亡资料分析显示,全部癌症死亡相对危险RR=1.00(95%CI:0.87~1.15),两地区癌症死亡率差异无统计学意义(P>0.05)。男性和女性全部癌症死亡相对危险分别为RR=0.95(95%CI:0.81~1.12)和RR=1.14(95%CI:0.89~1.47),按性别进一步分析,两地区癌症死亡率差异均无统计学意义(P>0.05)。

| 表5 1987—2002年经吸烟调整后全癌症、全部实体癌和肺癌死亡相对危险(RR)及95%可信区间(CI) |

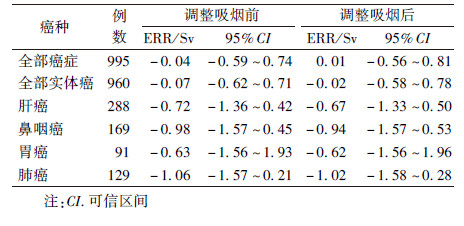

6.调整吸烟前后超额相对危险系数:1987—2002年全部实体癌症及主要部位别癌症死亡调整吸烟前后的ERR/Sv及95%CI 结果列于表 6。1979—2002年高本底地区全部癌症的ERR/Sv为-0.01(95%CI:-0.50~0.64)。由表 6可知,1987—2002年,调整吸烟前,高本底地区全部癌症死亡的超额相对危险系数为-0.04(95%CI:-0.59~0.74)。调整吸烟后,相应值为0.01(95%CI:-0.56~0.81)。 调整吸烟前后超额相对危险系数。

| 表6 1987—2002年调整吸烟前后超额相对危险系数(ERR/Sv) |

高本底地区队列研究1999—2002年共累积观察300 523人年,癌症死亡239例,高本底地区与对照地区相比,经性别、年龄调整后全部癌症死亡的相对危险RR=0.95(95%CI:0.73~1.24),两地区相比,差异无统计学意义。1979—2002年合并资料共累积观察2 293 463人年,癌症死亡1 441例,经性别年龄调整后,高本底地区全部癌症死亡的相对危险RR=0.99(95%CI:0.89~1.11),两地区相比,差异无统计学意义。

1999—2002年高本底地区全部癌症死亡相对危险略小于既往1979—1998年的研究结果,但两阶段癌症死亡相对危险的95%置信区间相互交叉重叠,从统计学上看,两阶段癌症死亡相对危险结果基本一致。因此,将1999—2002年高本底地区癌症死亡资料与既往研究资料进行了合并分析,增大了样本量,进一步提高高本底地区小剂量电离辐射致癌危险分析的统计效能。

1979—2002年癌症死亡分析结果显示,经性别、年龄调整后,高本底地区全部癌症死亡的相对危险与既往1979—1998年的研究结果相一致,两地区相比,差异无统计学意义。部位别癌症死亡分析结果显示,高本底地区高、中、低3个剂量组的肺癌死亡均低于对照地区,且中剂量组差异有统计学意义。分析认为可能是由于两地区吸烟率和吸烟量的差异所带来的混杂干扰。调查得知,对照地区的吸烟率和平均吸烟量均略高于高本底地区,这可能使对照地区的肺癌死亡率高于高本底地区,从而观察到高本底地区肺癌死亡相对危险降低。调整吸烟因素的混杂影响后,未能观察到两地区肺癌死亡危险差异有统计学意义。另外,可能受到肺结核死亡率的影响,在既往高本底地区非癌症死亡资料分析中,对照地区肺结核死亡率显著高于高本底地区[10],且差异有统计学意义。对照地区较高的肺结核死亡率,可能导致肺癌病例和肺结核病例的混淆,进而观察到对照地区较高本底地区肺癌死亡率有显著的增加。

1979—2002年资料中的部位别癌症分析结果显示,高本底地区食管癌死亡率仍显著高于对照地区,与既往高本底地区研究结果一致[3]。目前认为,食管不是辐射敏感器官[11],吸烟和饮酒是食管癌的危险因素[12, 13],但在高本底既往混淆因素研究中,并未发现高本底地区居民的吸烟和饮酒的比例大于对照地区[1]。除上述危险因素外,经常食用腌制食品也是食管癌的危险因素之一。在既往高本底地区混淆因素可比性研究中,高本底地区居民食用咸菜率高于对照地区[14],差异有统计学意义。高本底地区鼻咽癌和肺癌的巢式病例-对照研究中[15, 16],高本底地区居民经常食用咸鱼、咸菜是致鼻咽癌和肺癌死亡的危险因素,且差异均有统计学意义。因此,本研究依然不能对高本底地区食管癌死亡危险的显著增加给出合理的解释,目前尚不能排除吸烟、饮酒以及饮食因素如两地区摄入腌制食品的差异的作用。因此,进一步的群组内食管癌的病例-对照研究是需要的。

1987—2002年队列研究资料调整吸烟后高本底地区全部癌症、全部实体癌及肺癌的死亡相对危险均稍高于调整吸烟前。考虑吸烟在癌症危险估计中可能存在着混杂作用,按性别进一步分析,调整吸烟前后女性的全部癌症、全部实体癌及肺癌的死亡相对危险没有变化。可能是由于研究队列中女性吸烟率较低,未能观察到吸烟对其癌症死亡危险估计的影响。男性队列成员中,调整吸烟前后高本底地区全部癌症、全部实体癌及肺癌死亡的相对危险差值较全部成员的相对危险差值稍增大,可能是由于队列研究中男性吸烟率比较高,吸烟量也比较大。本研究中,对两地区的吸烟量进行了抽样调查,发现对照地区男性吸烟率和吸烟量均高于高本底地区,这也可能是导致调整吸烟后高本底地区全部癌症、全部实体癌及主要癌症死亡相对危险增高的主要原因。

1979—2002年研究资料再次证明了既往对高本底地区小剂量辐射致癌的超额相对危险估计的结果。根据1979—2002年调查资料,并假设致癌与个人累积剂量之间为线性关系所进行的ERR/Sv估计,本研究得出的点估计要比从日本原子弹爆炸幸存者所得的点估计小[11],两者相比可以推测,用中等及以上剂量受照人群的观察资料线性外推估算小剂量照射情况下的致癌危害存在高估的可能性。

综上所述,1999—2002年随访和死亡数据与既往1979—1998年研究数据合并后,已累积观察了近230万人年,仍未发现高本底地区较对照地区居民癌症死亡危险的增加,调整个体吸烟因素后,也未观察到高本底地区全部癌症死亡危险的增加。1979—2002年高本底辐射地区研究结果与既往研究结论一致,仍不支持辐射致癌无剂量阈值的假说,认为辐射致癌至少存在实际的阈值。当然本研究在剂量估算方面一直存在一定的局限性,缺乏研究对象个体的受照剂量以及器官剂量等,因此,需要更加精确地估算个体的受照剂量和器官剂量,以及结合更大样本量的流行病学调查,才有可能给出更加具体的解答。

志谢 中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所魏履新研究员、陶祖范研究员对课题进行了悉心指导,阳江市、阳东县、阳西县和恩平市疾病预防控制中心领导及有关工作人员在现场调查中给予了大力支持,在此表示感谢

利益冲突 本研究为中日合作广东阳江高本底地区居民癌症流行病学研究的一个分题,得到日本京都体质研究会的部分资助,所有成果权益已按合同约定执行,无利益冲突

作者贡献声明 王海军负责课题研究方案的施行、现场死因调查、数据汇总与分析和论文撰写与修订等;秋葉澄伯负责课题研究方案的制定;孙全富负责课题研究方案的制定和施行,数据的审核与论文修订;张守志负责死因确认医疗机构查证,现场调查死因的复核等;钱叶侃参与现场死因调查;雷淑杰参与现场死因调查和调查数据的整理与录入等

| [1] | 魏履新. 中国阳江高本底辐射研究[M]. 北京: 原子能出版社, 1996. Wei LX. High background radiation research in Yangjiang, China[M]. Beijing: Atomic Energy Press, 1996. |

| [2] | 陶祖范, 孙全富, 邹剑明, 等. 高本底辐射与癌症研究[M]. 北京: 原子能出版社, 2008. Tao ZF, Sun QF, Zou JM, et al. Study on cancer risk in the high background radiation area of Yangjiang,China[M]. Beijing: Atomic Energy Press, 2008. |

| [3] | 陶祖范, 孙全富, 邹剑明, 等. 中国阳江高本底地区居民恶性肿瘤死亡研究(1979-1998)[J]. 中华放射医学与防护杂志, 2004, 24(2): 143-148. Tao ZF, Sun QF, Zou JM, et al. Study of cancer mortality among inhabitants in the high background radiation area of Yangjiang, China(1979-1998)[J]. Chin J Radiol Med Prot, 2004, 24(2): 143-148. |

| [4] | Danaei G, Vander S, Lopez A, et al. Causes of cancer in the world: comparative risk assessment of nine behavioural and environmental risk factors[J]. Lancet, 2005, 366(9499): 1784-1793. |

| [5] | 魏履新, 菅原努. 用阳江高本底天然辐射地区癌症死亡率资料作健康影响分析[J]. 辐射防护, 2001, 21(5): 269-274. Wei LX, Sugahara T. Health risk assessment based on cancer mortality study in the high background radiation area in Yangjiang, China[J]. Radiat Prot, 2001, 21(5): 269-274. |

| [6] | 孙全富, 邹剑明, 刘玉升, 等. 阳江高本底地区居民健康流行病学调查数据库与统计分析方法[J]. 中华放射医学与防护杂志, 1997, 17(6): 381-385. Sun QF, Zou JM, Liu YS, et al. Databases and statistical methods of cohort studies(1979-1995) in Yangjiang, China[J]. Chin J Radiol Med Prot, 1997, 17(6): 381-385. |

| [7] | 孙全富, 邹剑明, 秋葉澄伯, 等. 阳江高本底地区群组研究1979-1995年随访数据合并与统计分析方法[J]. 中华放射医学与防护杂志, 1999, 19(2): 95-98. Sun QF, Zou JM, Akiba S, et al. Data pooling and statistical analyses of cohort studies(1979-1995) in Yangjiang, China[J]. Chin J Radiol Med Prot, 1999, 19(2): 95-98. |

| [8] | 孙全富, 秋葉澄伯, 陶祖范, 等. 阳江天然放射性高本底辐射慢性照射与实体癌超额危险[J]. 中华放射医学与防护杂志, 2002, 22(1): 51-54. Sun QF, Akiba S, Tao ZF, et al. Excess relative risk for solid cancer mortality during prolonged exposure to high background natural radiation in Yangjiang, China[J]. Chin J Radiol Med Prot, 2002, 22(1): 51-54. |

| [9] | Tao ZF, Akiba S, Zha YR, et al. Cancer and non-cancer mortality among inhabitants in the high background radiation area of Yangjiang,China(1979-1998) [J]. Health Phys, 2012, 102(2): 173-181. DOI:10.1097/HP.0b013e31822c7fle. |

| [10] | 李小娟, 孙全富. 低剂量电离辐射全身照射人群的结核病危险及其免疫状态[J]. 中华放射医学与防护杂志, 2006, 26(1): 97-99. Li XJ, Sun QF. Study on tuberculosis risk and immune status of people of total body exposure by low dose radiation[J]. Chin J Radiol Med Prot, 2006, 26(1): 97-99. |

| [11] | Pierce DA, Shimizu Y, Preston DL, et al. Studies of the mortality of atomic bomb survivors. Report 12, part I. Cancer: 1950-1990[J]. Radiat Res, 1996, 146(1): 1-27. |

| [12] | Iwasaki T, Murata M, Ohshima S, et al. Second analysis of mortality of nuclear industry workers in Japan, 1986-1997[J]. Radiat Res, 2003, 159(2): 228-238. |

| [13] | Wang J, Zhang L, Li B, et al. Cancer incidence and risk estimation among medical X-ray workers in China, 1950-1995[J]. Health Phys, 2002, 82(4): 455-466. |

| [14] | 陶祖范, 李红, 查永如, 等. 高本底和对照地区诱变因素的比较研究[J]. 中华放射医学与防护杂志, 1985, 5(2): 130-135. Tao ZF, Li H, Zha YR, et al. Comparative study of mutational factors in high background and control areas[J]. Chin J Radiol Med Prot, 1985, 5(2): 130-135. |

| [15] | 邹剑明, 孙全富, 袁镛龄, 等. 阳江高本底地区居民鼻咽癌危险因素的巢式病例对照研究[J]. 中国辐射卫生, 2003, 12(1): 1-3. Zou JM, Sun QF, Yuan YL, et al. Nested case-control study on the risk of nasopharyngeal carcinoma in the high background radiation areas of Yangjiang, China[J]. Chin J Radiol Health, 2003, 12(1): 1-3. |

| [16] | 王海军, 邹剑明, 孙全富, 等. 阳江高本底地区肺癌与室内氡暴露巢式病例-对照研究[J]. 中国职业医学, 2008, 35(5): 370-373. Wang HJ, Zou JM, Sun QF, et al. A nested case-control study of lung cancer risk and residential radon in high background radiation areas of Yangjiang, China[J]. Chin Occup Med, 2008, 35(5): 370-373. |

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36