650223 昆明,中国科学院昆明动物研究所(单祥年)

Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Science, Kunming 650223, China (Shan XN)

原子弹、氢弹爆炸后的核辐射不仅影响当代健康,而且涉及子孙后代,是备受关注的重大社会问题。1945年8月6日,美国在日本广岛投下第1颗原子弹,那时广岛有34万人,爆炸后死亡8.8万,伤残失踪5.1万;8月9日,在日本长崎投下第2颗原子弹,27万人中当天死亡6万。两个城市的幸存者的身体健康状况备受关注。1947年,主要由美国政府资助、与日本国立卫生研究所合作成立了原子弹灾害调查委员会(ABCC),对受害群体进行流行病学调查。调查结果证实,原子弹爆炸后白血病、甲状腺癌、乳腺癌和肺癌等发病率明显增高,并影响后代健康[1, 2, 3]。1954年3月1日,美国在太平洋比基尼环礁上进行氘锂热核爆炸,由于气象判断失误,造成马绍尔群岛的居民和美军人员受到落下灰核辐射照射,在附近海域捕鱼的日本渔船“福龙丸”5号船上23名船员也受到超剂量照射,都出现了辐射损伤症状[4]。美国、前苏联、英国、法国、印度、巴基斯坦和朝鲜等国核试验已达2 000多次[5],但至今未见核试验现场核辐射对动物损伤效应研究的报道。中国在首次核试验后即开始对核试验现场受照动物发生的放射病临床医学和病理学进行探讨,重点是大剂量照射的预防、诊断、治疗和现场抢救,至今已经积累了大量研究资料 [6]。本研究报道1964—1976年间的6次核试验(编号为21-41、21-42、21-43、21-44、71和72)中,受到中小剂量照射后动物在近期和远期损伤的发生、发展规律,以及对后代健康的影响,为制定核战时相关政策提供可靠的科学依据。

1. 实验动物及实验条件:河北豺狗226只,2~3岁;云南恒河猴92只,4~8岁;大白鼠760只,3~4个月;小白鼠132只,3~4个月;家兔39只,3个月。对照动物分别为狗43条,恒河猴28只,大白鼠142只,小白鼠20只及家兔10只。动物布放的条件,6次核试验的核爆炸中心上风向600~3 000 m的开阔地面、隐蔽所、地下室等,以及核爆下风向8 000~10 500 m的放射性落下灰污染区。

2. 照射与观测: 核爆后瞬时γ射线、中子外照射;落下灰γ射线、β射线外照射;落下灰131I、133I内照射(食入及吸入);内外复合照射;2次、3次重复照射;受照射动物的子代照射。外照射0.01~4.40 Gy,内照射(0.22~3.07)×107 Bq。现场观测,核爆后1、3、5、7、14、21及28 d,观测1个月;以后0.5、1及2个月观测1次,直至动物死亡。项目连续20余年。

3. 主要仪器及试剂:透射电子显微镜JEM-7(日本电子公司)和H-100(日本日立公司),冷冻蚀刻仪BAF-400D(列支敦士登Balzars公司),电泳仪等。

2.5%戊二醛,4.3%二甲胂酸钠,1%锇酸,环氧丙烷,Epon 812包埋剂,次氯酸钠。生物化学试剂:血清丙氨酸氨基转移酶(ALT),血清天氡氨酸氨基转移酶(AST),血清乳酸脱氢酶同工酶(LDH),血清碱性磷酸酶(ALP),血清胆固醇,血清核酸,及嗜中性白细胞碱性磷酸酶等测试用相关试剂。

4. 观察及测试指标(1)临床医学:健康状况、精神状况;甲状腺吸碘功能;裂隙灯检查和生理指标测试。

(2)病理学:①解剖观察。②组织脏器光学显微镜观察。③电子显微镜观察,包括透射电子显微镜、扫描电子显微镜、冷冻蚀刻。超薄切片制备:解剖取材,2.5%戊二醛中固定2 h以上,4.3%二甲胂酸钠缓冲液清洗,两次固定于1%锇酸,缓冲液清洗后系列乙醇脱水,环氧丙烷过渡,Epon 812包埋剂包埋,聚合后切片,铀、铅双染色,透射电镜观察、拍照。冷冻蚀刻复型膜制备观察:样品固定于2.5%戊二醛,二甲胂酸钠缓冲液冲洗,30.0%甘油生理盐水防冻处理,置于样品台,在超低温(-170℃)、高真空(10-4 Pa)条件下断裂、蚀刻、喷铂、碳、次氯酸钠腐蚀、重蒸水清洗、捞取复型膜、透射电镜观察及拍照。

(3)血液学:①外周血,观察白细胞、淋巴细胞、红细胞、血小板及血红蛋白。②骨髓,骨髓细胞分类、骨髓细胞畸形率、骨髓细胞分裂指数、骨髓细胞染色体畸变率及骨髓细胞DNA合成功能。

(4)生物化学和细胞化学:血清ALT、AST、LDH和ALP活性测定,血清胆固醇含量测定,血清核酸含量测定(荧光强度测定,EB),血清白蛋白电泳分析,嗜中性白细胞碱性磷酸酶活性测定,白细胞荧光显微镜观察。

(5)生殖遗传学:①交配生育能力,子代及孙代健康状况;②精液检查,精液量、颜色、黏稠度,精子光学显微镜观察,精子电子显微镜观察(超薄切片、冷冻蚀刻复型膜及扫描电镜观察);③睾丸,体积、重量、光学显微镜观察及电子显微镜观察。

(6)细胞遗传学:淋巴细胞染色体畸变率,骨髓细胞染色体畸变率。

(7)辐射剂量学:测量核爆后不同距离的辐射剂量,估算受照动物剂量。外照射采用钙钴氏法、硫酸钙法、氧化铍法、硼酸锂法及氟化钙法;内照射采用活体甲状腺放射性碘含量测定(131I、133I)。

5. 统计学处理:数据以 ±s表 示。两组间比较采用配对t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

±s表 示。两组间比较采用配对t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

一、细胞遗传学

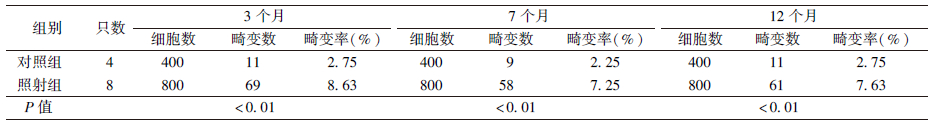

1. 21-44核试验中狗外周血淋巴细胞染色体观察:照射狗8只、对照狗4只,照射剂量为0.39 Gy,照射后3、7及12个月3次取血,观察分裂中期的淋巴细胞染色体畸变类型和数量,结果列于表 1。 由表 1可知,0.39 Gy照射后3、7及12个月染色体畸变率均明显高于对照组(P<0.01)。

| 表 1 21-44核试验中狗的外周血淋巴细胞染色体畸变率结果 Table 1 Chromosome aberration frequency in dog lymphocytes after Nuclear Test 21-44 |

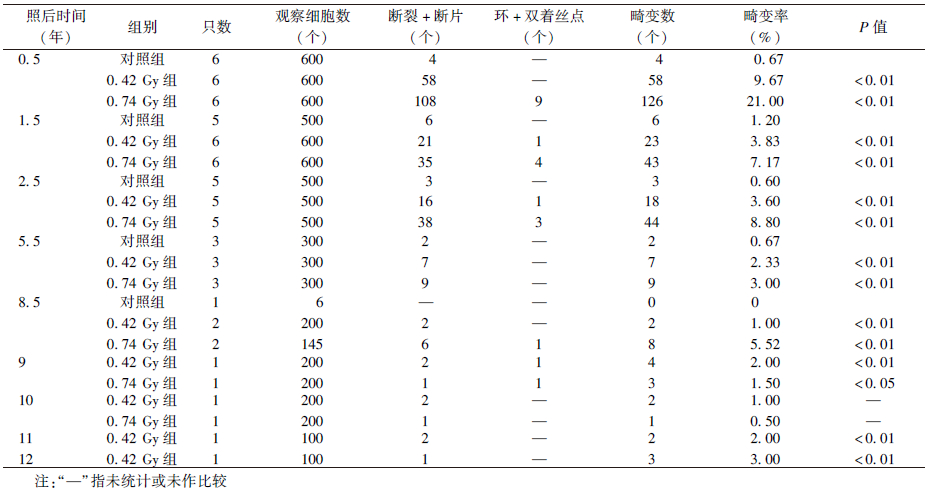

2. 21-43核试验中恒河猴淋巴细胞染色体观察:受照0.42和0.74 Gy的两组恒河猴于照射后6个月~10年连续观察结果列于表 2。由表 2可知,21-43核试验0.42 Gy照射后,恒河猴淋巴细胞染色体畸变率12年内高于正常值(P<0.01)。

| 表 2 21-43核试验中受照射恒河猴外周血淋巴细胞染色体观察结果 Table 2 Chromosome aberration frequency in rhesus monkey lymphocytes after the Nuclear Test 21-43 |

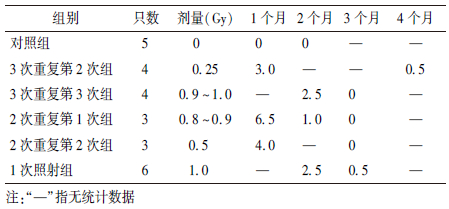

3. 21-41、71、72和21-42核试验中受照射狗淋巴细胞染色体观察:结果列于表 3。由表 3可知,单次或者累积受到中等辐射剂量照射的狗,外周血淋巴细胞的染色体畸变率都高于对照组(P<0.01)。受照射狗的子代、孙代淋巴细胞染色体畸变率与正常狗比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

| 表 3 21-41、71、72和21-42核试验中受照射狗外周血淋巴细胞染色体畸变率 Table 3 Chromosome aberration frequency in lymphocytes of dogs after Nuclear Test 21-41, 71, 72 and 21-42 |

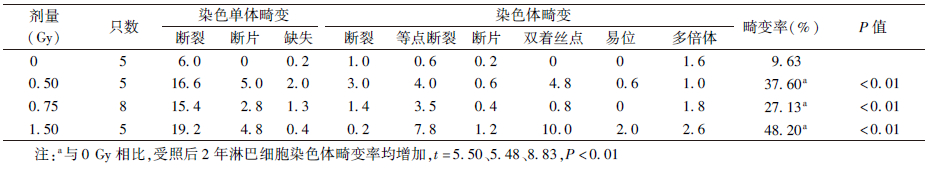

4. 21-43核试验中狗受照后2年的淋巴细胞染色体观察:结果列于表 4。由表 4可知,3组受照射狗2年后淋巴细胞染色体畸变率均高于对照组(t=5.50、5.48、8.83,P<0.01)。

| 表 4 21-43核试验中狗照射2年后外周血淋巴细胞染色体观察结果 Table 4 Chromosome aberration frequency in dog lymphocytes in year 2 following Nuclear Test 21-43 |

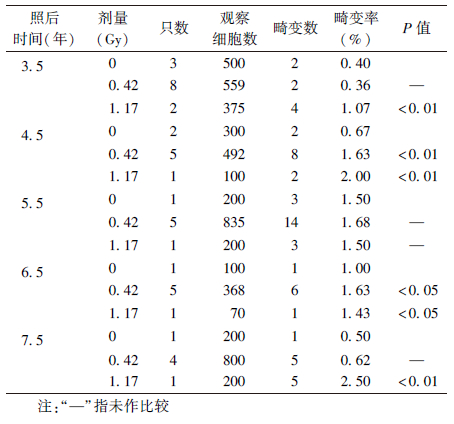

5. 21-44核试验幼年恒河猴受照射后淋巴细胞染色体观察:结果列于表 5。由表 5可知,照后淋巴细胞染色体畸变率高于对照组,持续到7.5年。

| 表 5 21-44核试验中幼年恒河猴受照射后不同时间淋巴细胞 染色体观察结果 Table 5 Chromosome aberration frequency in lymphocytes of baby rhesus monkeys at different time intervals after Nuclear Test 21-43 |

二、生殖遗传学

1.交配生殖实验

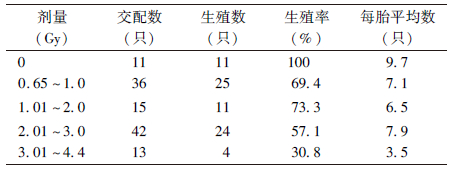

(1)21-42核试验:布放于上风向600~3 090 m处的大白鼠106只,受到0.65~4.40 Gy照射,受照后52 d与正常雌鼠同笼两周,观察生殖情况。结果表 明,受照后52 d虽有生殖能力,但生殖率下降,为正常对照的30.8%~69.4%(P<0.01);每胎平均仔数减少,且生殖率下降程度与受照射剂量密切相关(表 6)。

| 表 6 21-42核试验中大白鼠交配生殖能力 Table 6 Mating and reproductive ability of rats after Nuclear Test 21-42 |

受照后生育的子代大白鼠,4个月性成熟后选择其亲代受照射剂量相同的异性子代进行交配生殖实验,对照组及受照子代组交配数分别为31及55只,生殖数分别为31及44只,生殖率为100%及80%,每胎平均数为9.9及7.5只,生后死亡率为2.9%及10.6%。可知,子代大白鼠交配生殖能力下降,每胎平均数少,仔鼠生后死亡率高。

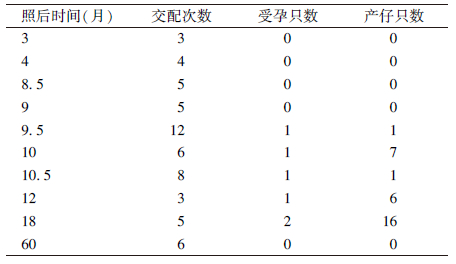

(2)21-41、21-42、71、72核试验受照射雄性狗不同时间生殖能力:结果列于表 7。核试验受照雄性狗在照后3~9个月期间交配17次都未成功;9.5~18个月期间可生育正常仔狗,但是仔狗死亡数偏多;60个月后交配6次均未成功。

| 表 7 21-41、21-42、71、72核试验中受照射狗不同 Table 7 Reproductive ability of dogs at different time intervals after Nuclear Tests |

(3)21-43核试验受照射恒河猴:雄性猴 0.42 Gy 3只,0.74 Gy 4只,受照后1、2、3、4、5、6、8、10、11及12年交配,1年内只有1只0.42 Gy猴生1只仔猴;1年后多次交配,7只猴共生18只,存活13只猴。

2. 精液、精子检查结果:精液量减少,稀薄。

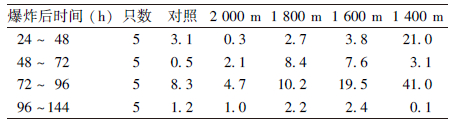

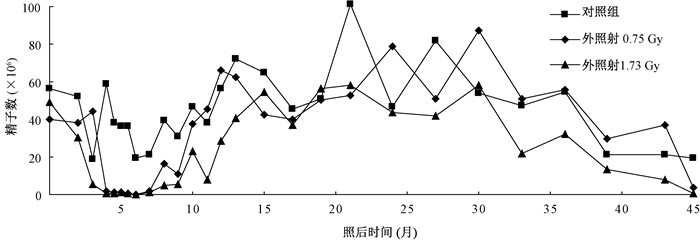

(1)精子数量变化:21-43核试验精子数量变化示于图 1,2。外照射后精子数量下降,与对照组相比,差异有统计学意义(t=4.64~5.83,P<0.01)。21-44核试验受试狗外照射后精子数量逐渐降低;照射后3~8个月降到最低值,甚至为0,与对照组相比,差异有统计学意义(P<0.01);以后逐渐回升。精子数量变化与吸收剂量密切相关;内照射后精子数量无明显变化。

|

图 1 21-43核试验中狗外照射后精子数量变化曲线 Figure 1 Change in sperm counts in dogs at different time intervals after externally exposed to Nuclear Test 21-43 |

|

图 2 21-43核试验中内外复合照射后狗的精子数量变化曲线 Figure 2 Change in sperm counts in dogs after external and internal radiations by Nuclear Test 21-43 |

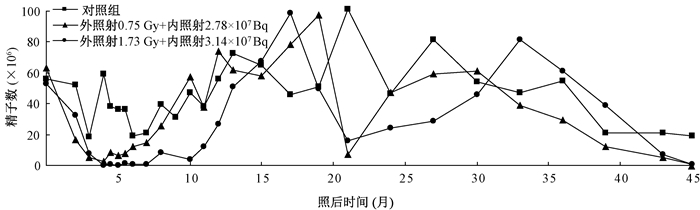

(2) 精子存活率变化:结果示于图 3。由图 3可知,外照射后精子存活率逐渐降低,3~8个月降到最低值,甚至为0;内照射后精子存活率无明显变化。

|

图 3 21-43核试验中狗的精子存活率变化 Figure 3 Change in survival rates of dog sperms after externally exposed to Nuclear Test 21-43 |

(3)精子形态变化:正常精子呈蝌蚪状,由头尾两部分组成,精子头长5~6 μm,精子尾长40~50 μm。照射后精子畸形率增加,有核固缩、卷尾、双头、三头、双尾、多尾、中段粗、轴丝裸露、顶体溶解等各种类型,与受照射剂量相关。 不同受照方式的狗精子畸形率为6.53%~46.79%(表 8)。

| 表 8 21-43核试验中狗精子畸形率(%) Table 8 Deformity rates of dog sperms after Nuclear Test 21-43 (%) |

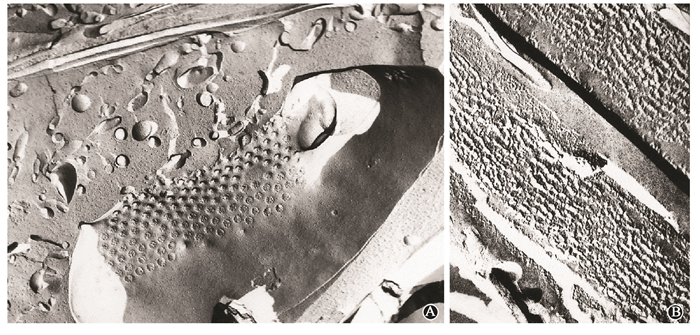

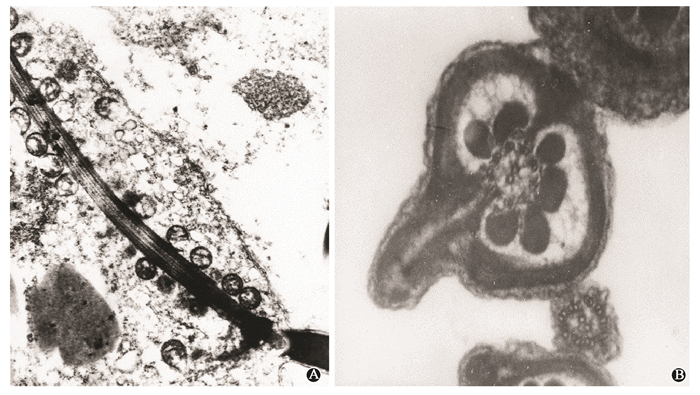

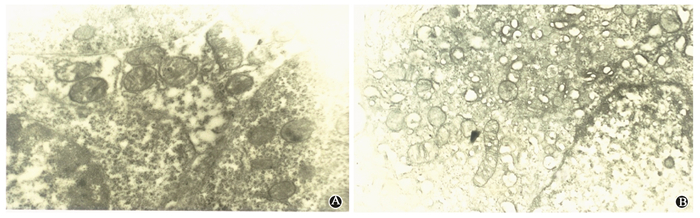

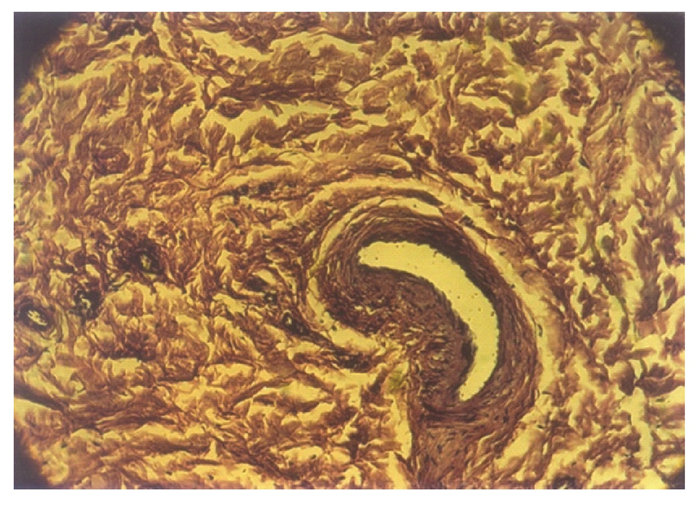

电子显微镜观察:正常精子头由顶体和细胞核组成,外面有质膜包裹,冷冻蚀刻图 可见界限分明的3部分,即前头区、中头区和后头区,后头区可见核膜孔,140~180个,核膜孔环绕植入窝规则排列成六角形; 细胞核为圆锥形,超薄切片观察为电子密度高的不透光区,无明显结构,冷冻蚀刻复型膜观察,可见核内染色质为螺旋结构,有规则排列;顶体为双层膜折叠形成的囊性结构,像尖帽子形覆盖细胞核前端,约占1/2(图 4)。精子颈部可见9个三联管,规则排列,为横向中心粒、纵向中心粒向尾侧延伸。精子尾分中段、主段和尾段,中段有线粒体、轴丝和密纤维,线粒体螺旋形包裹轴丝和密纤维;主段有轴丝和密纤维,轴丝为9+2结构;尾段只有轴丝。照射后精子损伤表 现为膜结构破坏,膜蛋白脱落,前头区、中头区和后头区界线模糊,核膜孔不规则,核内出现大空洞,染色质断裂,排列紊乱,核畸形;顶体双层膜结构破坏,顶体脱落,核裸露;精子中段肿大,线粒体脱落,排列紊乱,密纤维缺失,不规则,轴丝和密纤维的9+2结构破坏等(图 5)。

|

图 4 正常狗精子的冷冻蚀刻观察 ×15 000 A. 精子后头区;B.精子头核染色质 Figure 4 Frozen etching results of sperms in dogs ×15 000 A. Latter head of sperm; B. Chromatin of sperm head |

|

图 5 受照狗的精子结构图 A. 中段线粒体 ×6 000;B. 中段密纤维图 ×20 000 Figure 5 View of sperm in irradiated dogs A. Mitochondria of mid-piece ×6 000; B. Dense fiber of mid-piece ×20 000 |

3. 睾丸检查

(1)狗睾丸重量:核试验后22 d,两个2.15 Gy组分别为14.6 和14.5 g,与对照组相比,差异无统 计学意义(P>0.05)。受照后5年照射组睾丸重量 减轻,0.50 Gy组为9.7 g,1.50 Gy组为5.3 g,与对 照组相比,差异有统计学意义(P<0.01),且与受照射剂量密切相关。

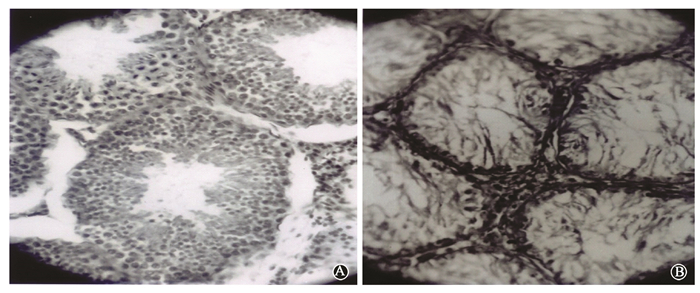

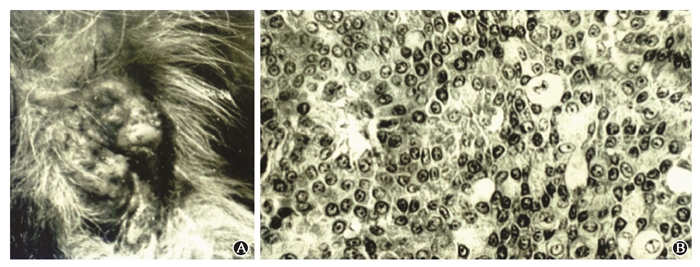

(2)光学显微镜观察:狗受照射前后的睾丸变化情况如图 6所示。 对照组狗的曲细精管由7~8层有层次的细胞组成,其睾丸曲细精管直径约1 mm,管腔内细胞丰富,精原细胞、初级精母细胞、次级精母细胞、精子细胞有序排列,管腔中央为成熟精子。而外照射后远期睾丸体积缩小,重量减轻,病理观察可见曲细精管细胞层次减少,甚至精原细胞、精母细胞消失,仅存支持细胞。照射后生精细胞脱落,曲细精管空虚,曲细精管直径减少,照射后5年可见曲细精管纤维化。

|

图 6 受照前后狗的睾丸变化情况 × 400 A. 对照; B. 受照射 Figure 6 Change of dog testis before and after irradiation × 400 A. Control; B. Irradiated |

21-43核试验恒河猴曲细精管精子发生积分数统计,也就是统计曲细精管各种生精细胞的丰富程度和排列情况,对照组3只恒河猴共统计50个曲细精管,积分数为100%,0.42 Gy组为对照组的90.9%,0.74 Gy组为对照组的86.4%。

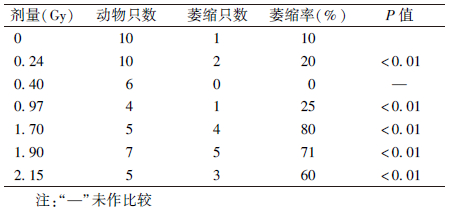

21-44核试验狗照射后5年睾丸萎缩统计列于表 9。由表 9可知,受照1.70、1.90及2.15 Gy动物的精小管萎缩率达80%、70%和60%,与0 Gy(10%)相比,差异有统计学意义(P<0.01)。

| 表 9 照后5年狗的睾丸萎缩情况 Table 9 Testes atrophy in dogs five years after irrradiation |

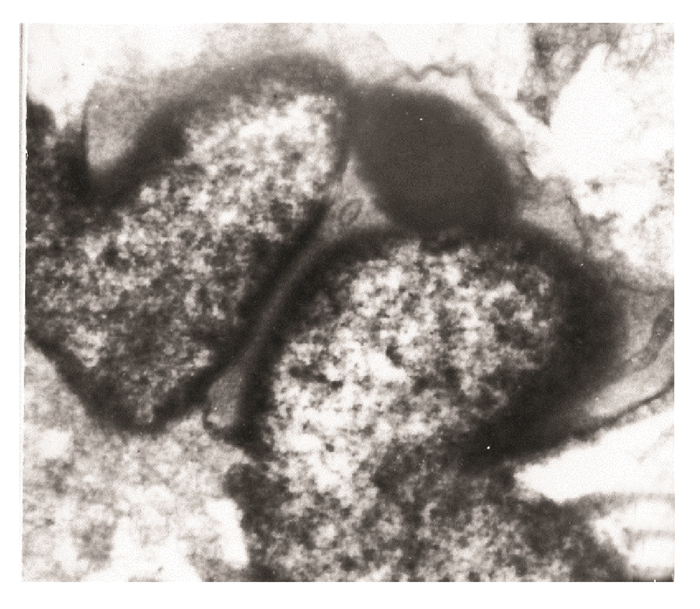

(3)电子显微镜观察:正常为休止期精原细胞呈扁平形,贴近基底膜;初级精母细胞体积大,直径达20 μm,细胞核为4倍体,线粒体、核膜孔随机分布;次级精母细胞为2倍体;精子细胞为单倍体,分为高尔基期、头帽期、顶体期和成熟期。照射后初级精母细胞破坏严重,其次为精原细胞和次级精母细胞,再次为精子细胞和精原干细胞,成熟精子最具抗性。照射后的损伤表 现是细胞膜破损、断裂、细胞核模糊(图 7),进而死亡,脱落,导致曲细精管空虚;次级精母细胞分裂障碍(图 8),精子细胞变态障碍,出现大量畸形精子,甚至无精子。

|

图 7 照后5年狗的精母细胞 ×5 000 Figure 7 Secondary spermatocyte in irradiated dogs 5 years after irradiation ×6 000 |

|

图 8 照后5年狗的次级精母细胞 ×6 000 figure 8 Secondary spermatocyte in irradiated dogs 5 years after irradiation ×6 000 |

三、整体效应及病理学结果

核辐射对动物损伤按照射后时间分为近期和远期,近期是指2个月以内。

1. 近期效应:核爆炸后受照射动物可发生不同类型的放射病,本实验中动物受照射剂量都在4.09 Gy以下,属骨髓型放射病。骨髓型放射病按照射后时间分为初期反应期、潜伏期、极期和“恢复”期,临床表 现以造血系统和胃肠系统病变为主。

21-44核试验,10只狗受到3.15 Gy照射,发生重度骨髓型放射病,出现拒食、呕吐、脓血便、皮肤黏膜血斑、齿龈出血等症状,1个月内衰竭死亡8只;10只2.15 Gy受照狗发生中度放射病,死亡2只;1.70 Gy以下各剂量组无死亡。

71核试验受照射0.65~4.40 Gy大白鼠、小白鼠出现腹泻、血便、脱毛等症状,10个月内死亡数量与爆炸中心距离、受照剂量关系密切。

2. 远期效应

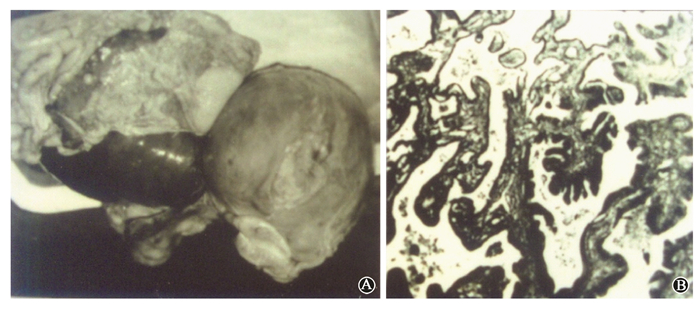

(1)肿瘤:肿瘤是核辐射的主要远期损伤效应。1964—1966年4次核试验,31只受试狗,照射后5年内解剖17只狗,病理观察组织脏器未见异常;5年以后死亡14只狗,病理观察11只狗发生肿瘤,6例为恶性肿瘤。2号狗受照4.09 Gy,9年后死亡,患胆管型肝癌,解剖后的组织结果如图 9所示。6号狗受照4.09 Gy后,肛门周围出现皮肤癌,表 面结节状,质硬,浸润性生长与周围组织边界不清且有转移(图 10)。

|

图 9 2号狗胆管型肝癌解剖后组织 A. 肉眼观察;B. 显微镜观察 × 200 Figure 9 View of anatomic structure of the second irradiated dog with biliary tract carcinoma A. Visual inspection; B. Microscope inspection × 200 |

|

图 10 6号狗肛门周围组织 A. 肉眼观察;B. 显微镜观察 × 400 Figure 10 View of anus structure of No.6 irradiated dog A. Visual inspection; B. Microscope inspection × 400 |

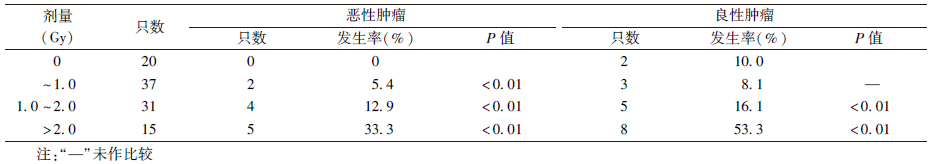

1964—1971年5次核试验,病理解剖观察83只狗,有27只发生良性或恶性肿瘤,结果列于表 10。肿瘤发生特点是:①肿瘤的分布,以体表 肿瘤为多,共7只,有3只为头部和肛门部的皮肤癌;其次是生殖器官肿瘤(共4只)和肝脏肿瘤(共4只,3只为肝癌)。②多发性倾向,在同一只狗身上,既有良性肿瘤,也有恶性肿瘤;既有皮肤肿瘤,也有内脏肿瘤。而且,几种肿瘤同时存在。 ③肿瘤发生数随照射剂量的增大而增加。④肿瘤发生与受照后时间有一定的关系,照射后5年内未见异常,在受照5年以后发现皮肤和内脏肿瘤。

| 表 10 受照射狗远期发生肿瘤的统计结果 Table 10 Long-term occurrence of tumors in dogs after radiation |

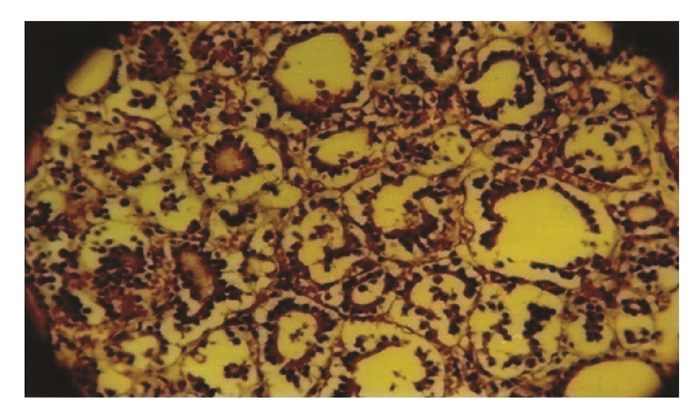

(2) 组织脏器萎缩:外照射剂量1.6 Gy,内照射0.22×107 Bq时,225号狗受照射后甲状腺变化情况如图 11所示。内照射后放射性131I、133I对甲状腺结构和功能破坏严重,甲状腺吸碘功能下降,甲状腺滤泡分泌减少,甚至空化萎缩。21-43核试验后5年甲状腺萎缩发病率为27%,对照8%(P<0.01)。

|

图 11 受照后225号狗的甲状腺结构 HE染色 × 200 Figure 11 Thyroid structure of No.225 dog after irradiation HE staining × 200 |

(3) 白内障:21-44核试验后2.5年眼科裂隙灯检查显示,受照狗50只中,21只发生与放射有关的白内障,占41.7%,且发生率与剂量有关,受照0.39 Gy的狗,白内障发病率升高为23.5%,<1.0 Gy为30.8%,>1.0 Gy为54.5%,对照组 11.1%。对照组相对危险度为1,<0.39 Gy组为2.1,0.78~0.88 Gy组为4.5,1.57~2.15 Gy组为4.7,即随着辐射剂量增加,眼晶状体改变的概率增加。

(4)寿命缩短:71核试验,受照射后存活的164只大白鼠,受照后40~300 d死亡85只,占总数的51.8%,死亡率分别为<1.0 Gy组38.9%,1.0~2.0 Gy组63.3%,2.0~4.4 Gy组70.5%,随剂量的增加,死亡率提高。受照射的大白鼠死亡时,主要病变是腹泻和全身衰竭等,对其中27只死亡的大白鼠进行解剖,肉眼检查结果为胃、肠、肠系膜黏连坏死13只,肠出血1只,腹水4只,胸腔积脓1只,肺脓肿1只,全身多发脓肿3只。

受照射狗5年以后陆续发生肿瘤,良性肿瘤53.3%,恶性肿瘤33.3%(表 10)。体质下降,感染等,导致衰竭死亡。在受照后8~10年陆续死亡,比正常狗早2~4年。

四、血液学

1.骨髓

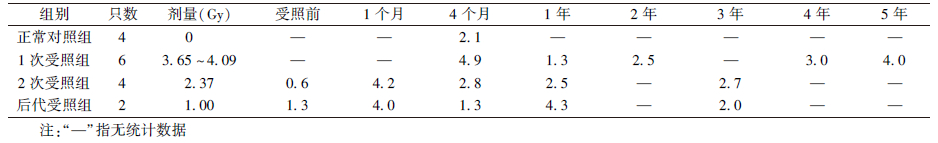

(1)骨髓分裂细胞畸变率:骨髓是细胞增殖旺盛的组织,对核辐射高度敏感。实验狗受照后第1天做骨髓穿刺检查发现,骨髓细胞明显减少,畸形分裂细胞数增高,照射组于受照后第1个月,畸变率明显增高,受照后1年仍有较高的畸变率。受照3.65~4.09 Gy,在受照后第5年,还有4.0%的畸变率(P<0.05,表 11)。

| 表 11 受照不同次数后不同时间狗骨髓分裂细胞畸变率(%) Table 11 Aberration frequency of dogs bone marrow splinter cells at different time intervals after irradiation |

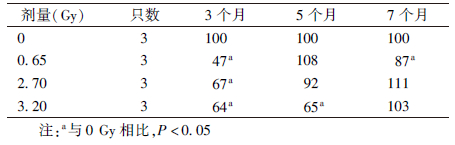

(2)骨髓细胞合成DNA能力的研究:采用放射自显影技术观察骨髓细胞利用3H-胸腺嘧啶核苷合 成DNA的能力,相关结果列于表 12。0.65、2.70及3.20 Gy 3组大白鼠测定结果表 明,骨髓细胞合成DNA的能力在照后3个月显著受到抑制(P<0.01),5个月有一定恢复(P<0.05),7个月基本恢复正常。

| 表 12 受照后不同时间大白鼠骨髓细胞利用 3H-胸腺嘧啶核苷合成DNA的能力 Table 12 Ability of rat bone marrow cells for DNA synthesis by 3H-thymidine at different time intervals after irradiation |

(3) 骨髓细胞电子显微镜观察:受照射0.65~3.20 Gy的大白鼠,受照后3个月,细胞质、细胞核、线粒体内出现空泡,细胞质中核糖核蛋白颗粒密度降低,内质网扩张,且核糖核蛋白颗粒脱落,溶酶体增加等(图 12),且骨髓细胞的结构破坏与剂量有关。

|

图 12 大白鼠受照后骨髓细胞的变化 ×10 000 A. 正常细胞;B. 受照2.81 Gy 3个月后的骨髓细胞 Figure 12 Change of bone marrow cells of rats after irradiation ×10 000 A. Normal cells; B. 3 months after 2.81 Gy irradiation |

2. 外周血细胞

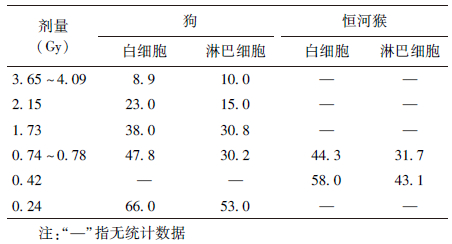

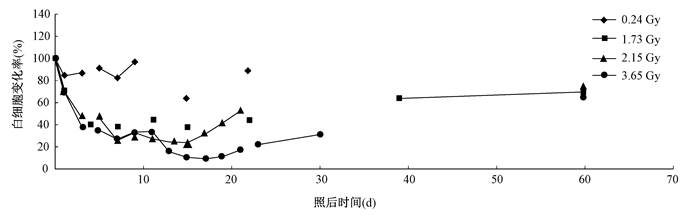

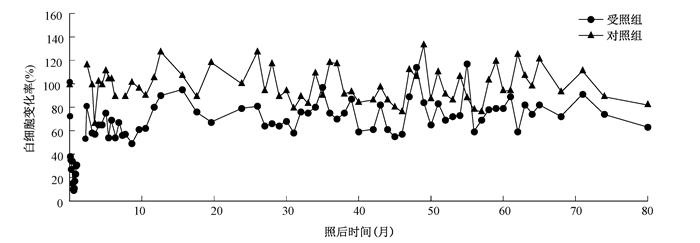

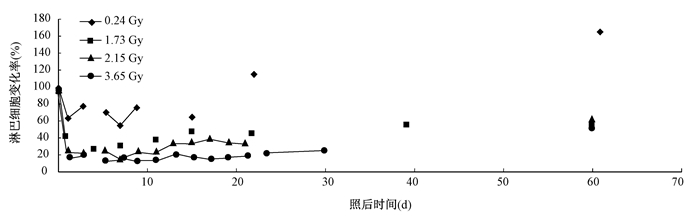

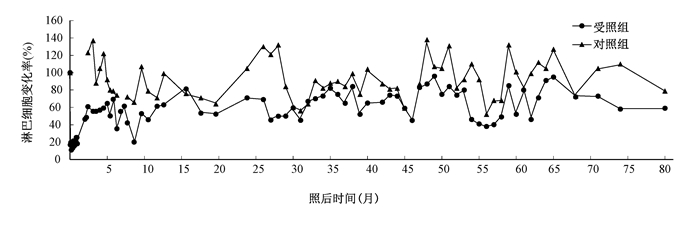

(1)核辐射后外周血白细胞和淋巴细胞的数量:核辐射后,接受0.50 Gy以上剂量的狗,在受照后早期可看到白细胞和淋巴细胞数量有下降和回升的变化过程,其下降程度和恢复过程与接受剂量密切相关,见图 13,14。接受剂量大者恢复慢,有的甚至多年不能恢复。

|

图 13 不同剂量照射后不同时间狗白细胞数量的近期影响变化 Figure 13 Short-term effects of different radiation doses on white blood cells of dogs |

|

图 14 外照射对狗白细胞总数的长期影响(3.65~4.09 Gy) Figure 14 Long-term effects of external irrradiation on white blood cells of dogs (3.65-4.09 Gy) |

核辐射后的早期,淋巴细胞的变化比白细胞的变化更明显。表 现为下降迅速,幅度大(图 15,16),而且淋巴细胞数量的变化与接受剂量密切相关,因此,可以把淋巴细胞数量的变化作为早期诊断与推算接受剂量的依据(表 13)。

|

图 15 不同剂量照射后对狗近期淋巴细胞数量的影响 Figure 15 Short-term effects of different radiation doses on dogs lymphocytes |

|

图 16 3.65~4.09 Gy外照射对狗淋巴细胞数量的长期影响 Figure 16 Long-term effects of external irradiation at 3.65-4.09 Gy on dogs lymphocytes |

| 表 13 不同剂量动物的白细胞、淋巴细胞变化率(%) Table 13 Decrement level of white blood cells and lymphocytes with radiation dose(%) |

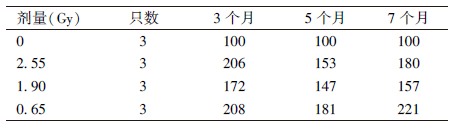

(2)血液白细胞、淋巴细胞质量变化:核辐射不仅引起细胞数量的变化,而且影响细胞的质量,对细胞的核蛋白、DNA和ALP活性都有损伤,这一损伤性的变化可持续到受照后7个月(P<0.01,表 14),白细胞和淋巴细胞中,大分子的损伤可导致细胞畸形和淋巴细胞染色体畸变。

| 表 14 受照后不同时间大白鼠嗜中性白细胞中 碱性磷酸酶活性的变化 Table 14 Activity of alkaline phosphatase in rat neutrophils at different time intervals after irradiation |

白细胞荧光显微镜观察:受照射狗外周血白细胞不正常荧光的细胞数结果列于表 15。细胞核中的核蛋白或脱氧核糖核酸与荧光染料吖啶橙结合后形成复合体,发出不同颜色的荧光。正常的白细胞与吖啶橙结合发出绿色的光,当核蛋白或脱氧核糖核酸发生了结构或物理化学性质的改变后,就发出黄色或橙色的光。接受照射的狗,在近期,外周血白细胞不正常荧光的细胞数增加。

| 表 15 受照射后不同时间狗的外周血白细胞 不正常荧光的细胞数 Table 15 Counting of peripheral blood leukocytes with abnormal fluorescence in dogs at different time intervals after irradiation |

接受0.65~3.20 Gy剂量的大白鼠,不正常荧光的白细胞于受照后第3个月为正常组的4倍,5和7个月时与对照组无明显差别。

五、生物化学

1. 21-43核辐射后,外照射为1.40 Gy以上的狗,血清中ALP、ALT、LDH的活性及胆固醇含量与对照组相比,差异有统计学意义(P<0.05),且剂量越大,出现显著差异检测点越多;0.78 Gy以下的狗与对照组相比,差异均无统计学意义(P>0.05)。

2. 在核辐射的远期,受照狗发生肝硬化、肝癌等肝脏疾病时,血清的ALP、ALT、LDH(包括LDH5)活性大幅度增高,表 明这些检测手段可以预测肝脏疾病。

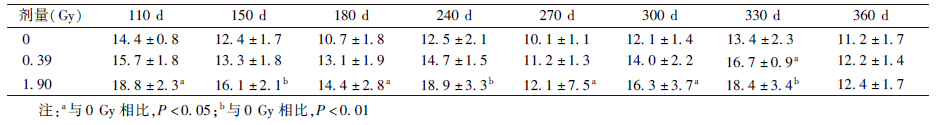

3. 血清-菲啶溴红络合物荧光强度:菲啶溴红络合物的荧光强度是测定核酸含量的技术手段,21-44核试验中受照0.39及1.90 Gy的两组狗和对照组血清-菲啶溴红荧光强度测定结果见表 16,1.90 Gy照射后4个月起,血清-菲啶溴红强度高于对照组,且差异有统计学意义(P<0.05),这种差异一直保持到照射后11个月;受0.39 Gy照射组照后4个月血清-菲啶溴红荧光强度的变化尚未恢复,并持续到照射后1年。

表 16 受照射后不同时间狗的血清-菲啶溴红荧光强度的变化结果(%,  ±s

Table 16 Fluorescence intensityof serum-phenanthrene bromide in dogs at different time intervals after irradiation(%, ±s

Table 16 Fluorescence intensityof serum-phenanthrene bromide in dogs at different time intervals after irradiation(%,  ±s) ±s) |

在实验中还初步观察到狗在核辐射后1年内血清-菲啶溴红的荧光强度变化与吸收剂量有一定关系。

六、皮肤β射线烧伤

21-43核试验10只狗分为两组,试验前1天布放于核爆炸下风向,距爆炸中心10 km外的开阔地面,核爆后受到放射性落下灰沾染,分别于爆炸后23和47 h回收。狗受到放射性落下灰照射后发生不同程度的皮肤烧伤,0.48~0.53 Gy组的5只狗全部为Ⅰ度烧伤,1.43~1.60 Gy组的5只狗,3只是Ⅰ度烧伤,2只是深Ⅱ度烧伤。

1. 皮肤β烧伤的特点及发展过程:皮肤β射线烧伤多发生在身体的暴露部位,尤以头部多见,10只狗的头部都受到了不同程度的β射线烧伤。其他部位为颈部、体侧和前后肢外侧等。由于每只狗沾染落下灰剂量的不同,病程出现的早晚、时间的长短、症状的轻重和恢复的情况等,都有很大差别。

2. 主要临床表 现:①脱毛,出现脱毛症状的时间是沾染落下灰后第26天,发现在头颈部和左侧部等处出现脱毛区。脱毛部位的皮肤粗糙、脱屑、弹性差,对刺激的反应明显增高。②溃疡,深Ⅱ度烧伤的狗,在沾染后5~6周,于脱毛部位的中间区域出现带状溃疡面,2个月左右溃疡面结痂愈合,以后结痂又破溃,如此长期反复,不能彻底愈合。③色素斑,于受试后4个月左右,在脱毛部位的周围出现黄豆大小的色素斑,呈散在分布,永久不消褪。④生长新毛,皮肤烧伤后4个月左右可长出新毛,新生毛比原来的毛色黑;烧伤较重的,在烧伤部位的边缘长出细绒毛,在烧伤部位的中间非溃疡部分还可长出非常稀少的细长的灰白色的毛。⑤毛色白化,在皮肤烧伤后0.5年,第1次换毛后,有的狗在未脱毛的部位出现大面积的毛色变白现象,即由原来的黑色变为灰白色。

3. β射线烧伤部位的皮肤活检:对两只有代表 性的皮肤烧伤的狗(227和225号狗)在受照后1、2、3和7年进行皮肤组织活检,观察结果为:①227号狗的皮肤烧伤轻微,显微镜下观察,受照后1年皮肤结构基本恢复,表 皮尚属正常,但局部区域有角化亢进,上皮棘细胞内有色素颗粒沉积,毛囊等皮肤附属组织的结构正常。②225号狗,皮肤深Ⅱ度烧伤,在显微镜下所见(图 17),皮肤角化过度,有的部位表 面平滑,皱褶消失,棘细胞层增厚,上皮内有色素颗粒堆积,真皮炎细胞浸润,皮肤附属组织结构破坏、消失,结缔组织玻璃样变性,小动脉管壁增厚,管腔狭小,造成组织供血不足,发生营养障碍,

|

图 17 225号狗烧伤皮肤结构图 HE染色 × 200 Figure 17 The structure of No.225 dog′s burn skin HE staining × 200 |

使得烧伤的皮肤恢复缓慢,溃疡反复发生,不能痊愈,受照后4.5年病死,解剖发现胸腔内有血性积液,约50 ml,在烧伤部位的皮下有15 cm×11 cm×10 cm的包块,触之质软,切面呈实质性鱼肉状。显微镜下所见,肿物由密集的梭形细胞组成,细胞排列不规则,略呈束状,细胞有轻度间变,组织中有大量的新生毛细血管并有散在圆形细胞浸润,有片状的核缩、核溶、核碎、核消失区。病理诊断为分化较好的纤维肉瘤(图 18)。

|

图 18 225号狗烧伤部位的皮下纤维肉瘤结构图 HE染色 × 400 Figure 18 The structure of No.225 dog′s subcutaneous fibrosarcomas burn HE staining × 400 |

七、辐射剂量学

1. 动物受照射剂量测量:21-44核试验动物受照剂量测定结果如下,1组,上风向270°,1 000 m,γ射线0.88 Gy,中子0.09 Gy,总剂量0.97 Gy;2组,上风向270°,1 200 m,γ射线0.36 Gy,中子0.035 Gy,总剂量0.39 Gy;3组,上风向270°,1 300 m,γ射线0.24 Gy,中子0 Gy,总剂量0.24 Gy;4组,下风向 8 000 m,落下灰γ射线<0.03 Gy,133I≤3.7×103 Bq,131I≤1.85×103 Bq。

2. 21-43核试验爆炸中心外不同距离剂量测定结果:爆炸中心上风向距爆炸中心1 400 m的剂量测定结果为0.74~0.78 Gy,距爆炸中心1 250 m的上风向剂量测定结果为1.73 Gy。与爆炸中心距离9.7和10.5 km的下风向外照射剂量分别为0.48~0.54和1.43~1.64 Gy,内照射剂量分别为(0.22~3.07)×107和(0.85~3.07)×107 Bq。

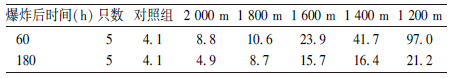

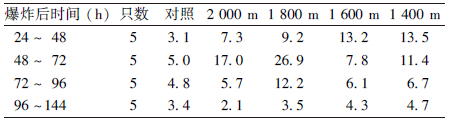

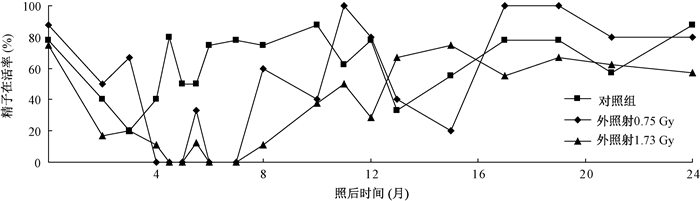

3. 尸体和尿、便排泄物的放射性检测:71核试验小白鼠尸体和排泄物的β射线测定结果列于表 17~19。由结果可知,在爆炸后60和180 h,在距离爆炸中心2 000~1 200 m时,71核试验小白鼠尸体 β射线测定结果分别是8.8~97.0和4.9~21.2 pCi/g 。在距离爆炸中心1 400~2 000 m时,不同爆炸后时间对应的粪便中测定剂量为26.9~2.1 pCi/g;相应尿液中测定剂量为19.5~0.1 pCi/g。

| 表 17 71核试验小白鼠尸体β射线测定结果 (pCi/g) Table 17 The β-ray measurement of mice′s carcass exposed in 71 nuclear test (pCi/g) |

| 表 18 71核试验小白鼠粪便中β射线测定结果 (pCi/g) Table 18 The β-ray measurement of mice′s feces exposed in 71 nuclear test (pCi/g) |

| 表 19 71核试验小白鼠尿液中β射线测定结果(pCi/g) Table 19 The β-ray measurement of mice′s urine exposed in 71 nuclear test (pCi/g) |

1. 核辐射损伤特点

核辐射损伤比同等剂量单一γ射线或中子等照射损伤严重、伤情复杂。核爆炸后产生γ射线、中子等瞬时外照射,同时有放射性灰尘沾染造成的γ射线、β射线外照射,放射性131I、133I、90Sr及137Se等内照射,可出现内外复合照射。而且,核武器爆炸时产生光辐射、冲击波,也就是在各种因素综合作用下,比γ射线等单一照射损伤的伤情严重和复杂[7]。在21-44核试验时布放在800 m处10只狗,受到吸收剂量为3.15 Gy,属重度辐射损伤剂量,但是,有光辐射、冲击波作用,爆炸后14 d死亡8只;850 m处布放10只狗,受到的吸收剂量为2.15 Gy,属中轻度辐射损伤剂量,也有2只死亡,表 明在核辐射、光辐射、冲击波等几种因素综合作用下伤情比单一照射损伤重。同时,不同距离γ射线、中子的比率也有很大差别,同一次核试验中心区与下风向区也不同,21-43核试验布放在10 500 m处的狗受到放射性灰尘沾染,γ射线外照射1.64 Gy,内照射3.07×107 Bq,并出现了β射线引起的皮肤烧伤[8],比1 400 m处接受0.75 Gy照射的狗损伤严重。因此,由于核弹的装料不同,当量不同,投放条件不同,出现复杂的情况,使得核武器爆炸后损伤效应在很难实验室模拟。

核辐射穿透力强,破坏细胞核DNA,可造成累及全身各组织脏器的综合性损伤,近期临床症状的缓解不等于机体已经健康,辐射损伤仍继续发展。21-44核试验0.39 Gy照射后狗淋巴细胞染色体畸变率1年内高于正常,与对照组相比差异有统计学意义;21-43核试验0.42 Gy照射后,恒河猴淋巴细胞染色体畸变率12年内高于正常,与对照组相比差异有统计学意义。3.65~4.09 Gy照射后狗淋巴细胞、白细胞数量长期低于正常,为对照组的80%。

核辐射损伤程度取决于受照射剂量:研究显示,吸收剂量100 Gy以上,狗均发生脑型放射病,死亡高峰期在照射后1 d;照射剂量14 Gy以上狗均发生肠型放射病,死亡高峰期在照射后4 d;1.0~8.0 Gy发生骨髓型放射病,又分为极重度、重度、中度和轻度放射病。依据受照射剂量,抢救重点是中和重度骨髓型放射病。

核辐射损伤随照射后时间出现特殊的发生发展规律,骨髓型放射病发展分为近期、远期,近期按受照时间分为初期反应期、潜伏期、极期和“恢复”期。 照射后白细胞、淋巴细胞数量迅速下降,3~5 d降至最低值,之后回升快。照射后狗的精子数量缓慢下降,3个月下降到最低值,9个月后缓慢回升。照射后恒河猴的淋巴细胞染色体畸变率迅速升高,恢复极慢,甚至12年后仍高于正常值。肿瘤发病有潜伏期,如日本原爆后幸存者受照后5年后发生白血病,7年后出现实体肿瘤[1];本实验中受照射狗5年后可见皮肤癌,7年后发现内脏良、恶性肿瘤。

2. 核辐射的远期效应

(1)肿瘤发病率明显升高:ABCC和日本国立预防卫生研究所(JNIH)对广岛、长崎原子弹爆炸幸存者调查称,白血病、甲状腺癌、乳腺癌、肺癌等发病率升高[1, 2, 3]。本研究对266只狗、92只猴及760只大白鼠观察,未发现白血病,而实体肿瘤发病率明显升高,病理解剖观察的83只狗有27只发生良性、恶性肿瘤。肿瘤发生特点 为:①肿瘤的分布,以皮肤肿瘤为多,为头部和肛门部的皮肤癌;其次是生殖器官肿瘤和肝脏肿瘤。②多发性倾向,同一只狗既有良性肿瘤,也有恶性肿瘤;既有皮肤肿瘤,也有内脏肿瘤,而且,2和3种肿瘤同时存在。③肿瘤发生与吸收剂量密切相关。④肿瘤发生有潜伏期,照射后5年内未见异常,在照射后5年发现皮肤肿瘤,照射后7年发现内脏肿瘤。

(2)组织脏器萎缩:外照射后4年,睾丸体积缩小,重量减轻,病理观察可见,曲细精管内生精细胞层次减少,甚至生精细胞消失,仅存支持细胞。吸收剂量1.70、1.90及2.15 Gy组精小管萎缩率达70%,与对照组比较,差异有统计学意义。

内照射后放射性131I及133I对甲状腺结构和功能造成严重破坏,甲状腺吸碘功能下降,甲状腺滤泡分泌减少,甚至空化萎缩,21-43核试验萎缩发病率达27%,与对照组比较,差异有统计学意义。

(3) 白内障:21-44核试验后2.5年受照狗50只,21只发生与放射有关的白内障,占41.7%,且与吸收 剂量有关,即随着辐射剂量增加眼晶状体改变的概率增加,受照剂量<1.0 Gy时白内障概率为30.8%,>1.0 Gy为54.5%,对照组为11.1%[10]。

(4)早衰死亡:受照射狗在照射后10年内陆续死亡,比正常狗早死2~4年。164只受照射的大白鼠,受照后10个月死亡85只,占总数的51.8%,随吸收剂量增加死亡率提高。死亡原因是核辐射后发生肿瘤,导致衰竭死亡,组织脏器萎缩,功能下降、易感染,衰竭死亡。

3. 核辐射对雄性哺乳动物生育能力和生殖细胞的损伤效应: 日本广岛、长崎原子弹爆炸后联合国成立了原子弹灾害调查委员会,对妇女生育状况进行调查,指出原子弹爆炸后流产、死胎、畸胎等发病率升高[1],但缺少男性调查结果。

(1)核辐射后雄性动物生殖能力变化分4个时期:下降期、不育期、“恢复期”及永久不育期。

(2)核辐射生殖能力变化与精子数量、存活率和畸形率等密切相关。

(3)精子数量、存活率等变化与精子发生过程中不同生殖细胞的辐射敏感性有关,成熟精子和接近成熟的精子细胞,有抗辐射能力,初级精母细胞对辐射最敏感,精原干细胞对辐射不敏感,精原干细胞分裂能力启动后,可产生新精原细胞进一步分裂,最后发育为成熟精子,“恢复”了生育能力。

(4)不同生精细胞的敏感性差异与细胞的结构特点、功能状态密切相关。依据细胞学观点,细胞增殖代谢旺盛对外界因素敏感,按剂量学观点,细胞损伤程度取决受到的剂量,而剂量与体积成正比[11, 12]。依据这些理论,本研究前期也对各种生精细胞的光学显微镜、电子显微镜观察后,提出不同生精细胞的敏感性差异与细胞的结构特点、功能状态密切相关[13, 14, 15]。以最敏感的初级精母细胞和最不敏感的成熟精子为例进行比较,直径:初级精母细胞约5~7 μm,成熟精子约3.5~4 μm;染色体:初级精母细胞为4倍体,成熟精子为单倍体;细胞增殖:初级精母细胞为旺盛,成熟精子为停止;结构:初级精母细胞为松散,成熟精子为致密规则;核膜孔:初级精母细胞约400,成熟精子约100;线粒体:初级精母细胞约400,成熟精子约150。可见初级精母细胞由于细胞体积大,细胞结构松散,无规则,细胞核为4倍体,核膜孔、线粒体数量也显著高于精子,导致对辐射高度敏感,从比较可看出细胞对核辐射的敏感性是由各种因素叠加形成的。

关于核辐射后男性的生育时机,有研究提出越晚越好。笔者的观点是,照射后越早越好,不超过3个月的生育概率增大。

4. 放射性灰尘的污染范围大、危害时间长: 核武器4大杀伤因素中最受关注的是核爆炸中心区域的光辐射、冲击波与瞬时核辐射,其实,放射性灰尘沾染的波及范围最大,持续时间最长,危害也更大,不容忽视。21-43核试验布放在1 400 m处的狗,受瞬时核辐射吸收剂量为0.75 Gy,而距爆心10 500 m的狗,受到放射性灰尘沾染,造成内外复合照射,外照射剂量为1.64 Gy,内照射剂量为3.07×107 Bq,并出现β射线照射引起的皮肤烧伤,伤情比1 400 m处的狗严重得多。

放射性核素进入体内滞留时间很长,是持续照射源。组织脏器、粪便、尿液等放射性检测时,发现放射性强度都明显升高。

放射性灰尘还能引起皮肤β射线烧伤。这是一种特殊的皮肤损伤,β射线能量低、射程短,只穿透皮肤2~3 mm,但也能造成皮肤Ⅰ度和Ⅱ度烧伤,恢复缓慢,反复发作,甚至可癌变。

5. 不可低估低剂量照射的危害:国内外制定0.5 Gy以下为安全剂量[6, 16]。本研究结果显示,这并不是安全剂量,理由是:①21-44核试验,吸收剂量为0.39 Gy的狗,照射后3、7及12个月染色体畸变率分别为8.63%、7.25%和7.63%,均显著高于对照组(2.5%左右)。②21-43核试验中,外照射0.5 Gy,受照后2年狗的染色体畸变率为37.60%;21-43试验中受0.42 Gy照射的猴,在0.5年后染色体畸变率为9.67%,与对照组比较,结果差异有统计学意义,且染色体损伤恢复很慢,受照后12年仍高于对照组。③21-44核试验中受照0.39 Gy的狗,白内障发病率升高为23.5%,相对危险性为2.1(对照组为1)。

综上所述,核辐射损伤比同等剂量单纯γ射线或中子等照射损伤严重、伤情复杂;而且,核武器爆炸时产生的光辐射、冲击波,也可加重伤情。核爆后,放射性灰尘沾染可造成外照射、内照射、内外复合照射,其波及范围最大、持续时间长,不容忽视。核辐射损伤程度与受照射剂量、照射后时间密切相关,核辐射损伤恢复慢,持续时间长,发生发展有规律性;远期肿瘤发病率显著升高、白内障发病率显著升高、组织脏器萎缩、动物寿命缩短。

志谢 参加本项目的其他人员(按拼音顺序):中国科学院生物物理研究所的陈锦荣、曹恩华、程龙生、凡荣、方志国、甘大清、郭爱克、韩恒祥、贾先礼、蒋汉英、刘妙真、刘成祥、刘洪喜、柳青梅、李昭杰、李殿军、李希斌、李玉环、马淑亭、聂玉生、任恩禄、沈恂、万浩义、邢国仁、杨福愉、伊虎英、严敏官、严志强、张浩良、张文林、张树林、周启玲、郑德纯、赵凤玉等60余人;昆明动物研究所的陈宜峰、罗丽华、宋继志、张成桂、武锦志等30余人。中国军事医学科学院放射医学研究所、中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所(原卫生部工业卫生研究所)、北京大学医学部第三医院等提供了实验协作

利益冲突 研究课题是“中央专委”下达给中国科学院的国防科研任务,2010年已经解密。作者无利益冲突,排名无争议。作者的配偶、工作伙伴或子女均不存在影响研究结果的财务关系

作者贡献声明 党连凯任本课题组长,从事临床医学、病理学、生殖生物学研究,负责本文撰写;李玉安为本课题骨干,从事血液学研究;王清芝任本课题组长,从事生物化学研究;郭绳武为本课题骨干,从事细胞学研究;单祥年为恒河猴项目负责人;张志义为内照射负责人;宋兰芳从事临床医学、病理学研究;陈采琴从事细胞遗传学研究

| [1] | United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. Ionizing radiation: levels and effects [R]. New York: UNSCEAR, 1972. |

| [2] | Okada H, Tomiyasu T, Ishimaru T, et al. Risk of leukemia in offspring of atomic bomb survivors, Hiroshima and Nagasaki, May 1946-June 1969//Atomic Bomb Casualty Commission Technical report[R]. Japan, 1972: 30-72. |

| [3] | Zeldis LJ, Jablon S, Ishida M. Current stadus of ABCC-NIH studies of carcinogenesis in Hiroshima and Nagasaki[J]. Ann NY Acad Sci, 1964, 114: 225-240. DOI: 10.1111/j.1749-6632.1964.tb53577.x. |

| [4] | Kumatori T. Clinical and laboratory studies of Japanese fisherman exposed to radioactive fallout in March 1954[C]//Zhang QX, Wu DC. Radiation biological effects modifiers and treatment. Proceedings of the International Conference on biological effects of large does ionizing and non-ionizing radiation. Hangzhou, 1988. Beijing: Society of Radidogical Medicine and Protection, Chinese Medical Association, 1988: 21-29. |

| [5] | 叶长青,任天山,喻明德. 核试验环境辐射与人类健康[M]. 北京:国防工业出版社, 2009: 219-242. Ye CQ, Ren TS, Yu MD. Environmental radiation and human health in nuclear test[M]. Beijing: National Defence Industry Press, 2009: 219-242. |

| [6] | 中国人民解放军总后勤部卫生部. 核武器对人员的损伤及其防护[M]. 北京:中国人民解放军战士出版社,1980:63-170. Ministry of health of the people's Republic of China. Damage and protection of nuclear weapon to personnel[M]. Beijing: The People's Liberation Army Soldier Press, 1980: 63-170. |

| [7] | 栗永萍,程天民. 小鼠肠型放射病合并烧伤后小肠上皮细胞的复合效应[C]//大剂量电离辐射和非电离辐射生物效应国际会议中方论文摘要选编. 北京:中华医学会放射医学与防护学会,1987. Su YP, Cheng TM. Combined effect of intestinal epithelial cells in mice with intestinal radiation injury[C]//International conference on biological effects of large dose of ionizing radiation and non ionizing radiation(Chinese abstracts). Beijing: Society of Radiological Medicine and Protection, Chinese Medical Association, 1987. |

| [8] | 党连凯. 核武器试验核辐射对动物的远后期效应研究回顾//中国科学院生物物理所. 蘑菇云背后-放射生物学四十年研究纪实[M]. 北京:科学出版社,2012:101-130. Dang LK. A review of studies on the effects of radiation on the nuclear weapon in the late stage of the animal//Institute of biology, Chinese Academy of Sciences. Behind the mushroom cloud-forty years of research on radiation biology[M]. Beijing: Science Press, 2012: 101-130. |

| [9] | 王德文, 关明臣, 刘雪桐. 脑型、肠型、骨髓型放射病时中枢神经系统的病理变化[C]//大剂量电离辐射和非电离辐射生物效应国际会议中方论文摘要选编. 北京:中华医学会放射医学与防护学会,1987. Wang DW, Guan MC, Liu XT. Pathological changes of central nervous system in brain, intestine and bone marrow[C]//International conference on biological effects of large dose of ionizing radiation and non ionizing radiation(Chinese abstracts). Beijing: Society of Radiological Medicine and Protection, Chinese Medical Association, 1987. |

| [10] | 朱秀安, 丁淑静, 高锦, 等. 核爆炸现场狗眼晶体的调查研究[J]. 中华眼科杂志, 1986, 22(5): 297-299. Zhu XA, Ding SJ, Gao J, et al. Investigation on the crystal of dog eyes in nuclear explosion[J]. Chin J Ophthalmol, 1986, 22(5): 297-299. |

| [11] | Rugh R. Genneral Biology[C]//Errera M, Forssberg A. In Mechanisms in radiobiology. Multicelluar Organisms. New York: Academic Press, 1960. |

| [12] | Dertinger H, Jung PDH. Molecular radiation biology[M]. New York: Springer, 1970: 262-266. |

| [13] | 党连凯. 精子细胞变态过程中膜结构和核膜孔分布极性化的形态研究[J]. 科学通报, 1986, 31(21): 1658-1661. Dang LK. Study on the morphology and structure of the membrane pore distribution of polarity of sperm cells during metamorphosis[J]. Chin Sci Bull, 1986, 31(21): 1658-1661. |

| [14] | Dang LK. The polar development of menbran structure during spermatogenesis electron microscopy[C]//Proceedings of the 12th Intenational Congress for Electron Microscopy, Seattle USA,1990. |

| [15] | 党连凯, 鲁崎唔. 大鼠和小鼠精子发生过程中线粒体结构增殖和分布的研究[J].解剖学报, 1989, 20(3): 414-418. Dang LK, Lu QW. Study on the proliferation and distribution of mitochondria in the process of spermatogenesis in rats and mice[J]. Acta Anat, 1989, 20(3): 414-418. |

| [16] | Roth S. Civil defence in the USA[J]. Med War, 1985, 1:119-123. |

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36