冠状动脉介入治疗是20世纪80年代初发展起来的一门新兴学科,我国的介入心脏病学起步晚,但发展极为迅速,近10年来经皮冠状动脉介入治疗(PCI)数量的年均增长率高达20%~30%[1]。冠心病介入治疗过程是近床操作过程,距离X射线管和患者比较近,操作时程长,过程中需要不同操作者之间相互合作,辐射剂量大,尤其在桡动脉途径更为突出[2]。研究表明,部分心脏及血管介入的过程中,术者的受照剂量已非常接近放射工作人员的年有效剂量限值(20 mSv)[3],因此,操作者的受照剂量受到广泛的关注。本研究通过测量冠状动脉介入治疗过程中第一及第二术者位置的入射体表剂量率,探讨床旁防护屏对操作者不同位置辐射剂量的屏蔽效果,为不同操作者的辐射防护提供指导。

1. 仪器设备:美国GE公司Innova 2100型数字化平板造影系统,其主要参数:床下X射线管(热容量3.7 MHU),平板尺寸20.5 cm×20.5 cm,20/17/15/12四视野,X射线管铜滤片,采集帧频30 帧/s,采集矩阵1 024×1 024,灰阶14 bit。美国CIRS公司生产的ATOM 701-D型成年男性仿真人模型,身高173 cm,体重73 kg,体模内组织齐全、吸收系数等效真人。瑞典Unfors Raysafe公司生产的Unfors SoloX型X射线剂量测量仪:剂量率量程(自动),(72~3.6)×106 μGy/h,精度±5%,自动零点校正。床旁辐射防护装置:床上悬吊可倾斜防护铅玻璃屏,50 cm×70 cm,0.5 mm铅当量;床旁防护装置:下屏蔽,70 cm×90 cm、0.5 mm铅当量;上屏蔽,50 cm×50 cm、0.5 mm铅当量。

2. 方法:桡动脉途径,将ATOM 701-D型成年男性仿真人模型置于血管机床中线上,采用冠状动脉造影过程中常用的7个体位[4]:1足位(CAU35°),2右足位(RAO30°、CAU30°),3左足位(LAO40°、CAU35°),4头位(CRA30°),5左头位(LAO10°、CRA30°),6左侧位(LAO40°),7右侧位(RAO30°)。其中,管电压70~105 kV,138.4~202.1 mAs,视野(FOV)为15cm,采集速率在透视时为30 帧/s,调节胶片距为110cm,自动过滤插入方式。参照医用X射线诊断放射防护要求[5],第一及第二术者站立位置确定为:距床缘10 cm,分别距有用线束中心垂直距离50和100 cm处;对于第一及第二术者位置体表入射剂量率的测量点,取距地面125 cm处,相当于胸部高度[6]。测量时,不断调整剂量仪探头入射面的角度,使入射平面始终朝向模体左前胸部[7]。在无防护和有防护的情况下分别对体模进行曝光采集,并同时测量第一及第二术者位置的入射体表剂量率。为减小误差,待X射线剂量稳定和剂量仪读数稳定时读取测量值,每点在不同体位下重复测量20次,取其算术平均值。对于屏蔽率的计算,在无床旁防护屏时,体表入射剂量率平均值减去有床旁防护屏时的体表入射剂量率平均值,并计算该差值占无床旁防护屏时位置体表入射剂量率平均值的比值,即为屏蔽率(%)。

3. 统计学处理:结果用 ± s表示。采用SPSS 20.0软件进行分析,采用两独立样本t检验对无床旁防护屏时第一及第二术者体表入射剂量率、有床旁防护屏时第一及第二术者入射剂量率、第一术者有无床旁防护屏时的体表入射剂量率、第二术者有无床旁防护屏时的体表入射剂量率进行比较。P<0.05为差异有统计学意义。

± s表示。采用SPSS 20.0软件进行分析,采用两独立样本t检验对无床旁防护屏时第一及第二术者体表入射剂量率、有床旁防护屏时第一及第二术者入射剂量率、第一术者有无床旁防护屏时的体表入射剂量率、第二术者有无床旁防护屏时的体表入射剂量率进行比较。P<0.05为差异有统计学意义。

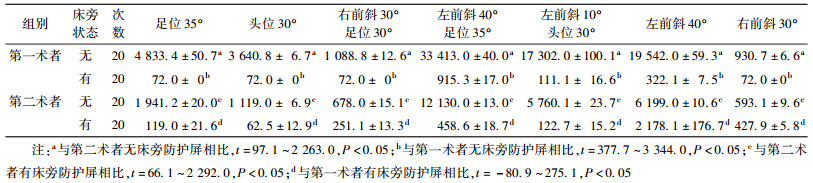

体表入射剂量率比较:不同采集体位有无床旁防护屏时,第一及第二术者体表入射剂量率结果列于表1。由结果可知,无床旁防护屏时,第一术者各体位的体表入射剂量率高于第二术者(t=97.1~2 263.0,P<0.05);有床旁防护屏时,第一术者各位置体表入射剂量率(除左足位外)低于第二术者(t=-80.9~275.1,P<0.05)。对于第一术者,床旁防护有效降低第一术者位置入射体位置体表入射剂量率(t=377.7~3 344.0,P<0.05);对于第二术者,床旁防护也有效降低第二术者位置体表入射剂量率(t=66.1~2 292.0,P<0.05)。

表1 第一及第二术者有无床旁防护屏时的体表入射剂量率均值比较(μGy/h, ±s) ±s)

|

床旁防护屏对第一术者的屏蔽效果范围为:92.26%~99.36%;对第二术者的屏蔽效果范围为:27.83%~97.90%。

研究表明,介入放射工作人员所接受的辐射剂量比常规医用X射线诊断操作高出数倍至数十倍[8]。而常见介入放射诊疗过程中冠状动脉介入诊疗时操作者所受辐射剂量最大[9],并且随着技术

的发展和操作经验的增长,桡动脉途径已成为冠状动脉介入治疗的主要介入途径。桡动脉途径时,患者住院时间短并发症相对少,但经桡动脉冠状动脉介入治疗时操作者距X射线管和患者都比较近,操作过程较股动脉途径长,因此,所受辐射剂量更大[10]。由于冠状动脉诊疗过程中采用多种投照方向,操作者有可能受到主射线、散射线及漏射线的照射。国际放射防护委员会(ICRP)第85号出版物指出,急性照射剂量达2 Gy时可能造成患者红斑和白内障,达7 Gy可造成脱发,达12 Gy时可造成迟发性皮肤坏死;而延缓性照射的工作人员在3个月内眼晶状体的剂量达4 Gy可能导致白内障。因此,做好操作者的床旁防护对于保护其身体健康意义重大。 本研究结果显示,在无床旁防护屏的情况下,第一术者在各体位所受剂量都显著高于第二术者。这是因为X射线能量的衰减与距离的平方成正比,与第一术者相比,第二术者距射线源更远,因此,其剂量相对第一术者会更低。

在有床旁防护情况下,床旁防护屏可有效减少第一术者(屏蔽率为92.26%~99.36%)及第二术者(屏蔽率为27.83%~97.90%)的所受剂量,这与王智廷等[11]的研究结论相一致。这是因为床上防护可有效减少来自患者胸部的散射线,而床下防护使得来自X射线管的主射线和漏射线得到不同程度的衰减,这样就使得术者的所受剂量得到有效减少。但是床旁防护对第二术者的效果不如第一术者,以头位、右侧位最显著,这是因为,上述两体位情况下第二术者距X射线管较近,并且站立位置超出了下屏蔽的遮盖范围,使得X射线管的漏射线可能直接照射第二术者,这与Ertel等[12]的研究结论相一致。

床旁防护的使用改变了操作者站立区域的辐射剂量分布。除在左足位第一术者所受剂量高于第二术者外,其余体位都显著低于第二术者。这是因为第一术者站立位置较第二术者更接近于床旁防护,使其较好的处于床旁防护的屏蔽范围之内,此时床旁防护对第一术者的防护最有效。而随着距离的延长,第二术者站立位置超出了防护的有效屏蔽范围,不论散射线还是漏射线都对第二术者构成威胁。而左足位时,X射线管超过床下防护的屏蔽范围,并且第一术者距X射线管近,使得第一术者所受剂量高于第二术者;同时左足位时,C臂角度相对最大,X射线穿过的有效模体厚度有所增加,要想得到理想的图像质量,就必须提高曝光条件(通过调整管电压、管电流),这样也就相应的增加了辐射剂量[12]。这些原因使得该体位时漏射线和散射线都对第一术者构成威胁。

从以上结果可以得出,床旁防护屏可有效减少操作者所受剂量,实际工作中要注意积极使用床旁防护屏。相比较而言,床旁防护屏对第一术者的防护更为有效,实际操作中更要注重加强对第二术者的防护工作。对于操作者的防护工作,不论是漏射线还是散射线,都可以通过加宽加长床旁防护屏来合理地解决,但是床旁防护屏的加宽加长又会给手术操作带来不便,甚至还可以引起辐射剂量的增加,因此,还需要确定一个合理的平衡点或者其他更为有效的方法来使操作者所受剂量降低到尽可能低的可接受水平,如Ertel等[12]所提及的专门应用于桡动脉途径的铅防护。

综上所述,由于冠状动脉介入治疗的特殊性,使得操作者暴露时间长,所受剂量大,因此,在日常工作中一定要做好操作者的防护工作,在常规穿戴铅衣、铅围脖的同时注重使用床旁防护屏,同时加强对第二术者的防护工作,尽可能地降低操作者所受剂量。

| [1] | 葛均波.开拓新兴介入技术发展多元介入治疗[J].中国介入心脏病学杂志, 2013, 21(1): 1. |

| [2] | Sciahbasi A, Romagnoli E, Trani C, et al. Operator radiation exposure during percutaneous coronary procedures through the left or right radial approach the TALENT dosimetric substudy[J]. Circ Cardiovasc Interv, 2011, 4(6): 226-231. |

| [3] | Miiler DL, Batter S, Cole PE, et al. Radiation doses in interventional radiology procedures: the RAD—lR study part l:overall measures of dose[J]. Vase Inmrv Radiol, 2003, 14(6): 711-727. |

| [4] | 吴延庆,许美珍,李頤,等.冠状动脉造影投照体位与患者体型及心型关系的定量分析[J]. 中国组织工程研究与临床康复, 2008, 12(4): 779-782. |

| [5] | 国家卫生和计划生育委员会. GBZ 130-2013 医用X射线诊断放射防护要求[S]. 北京:中国标准出版社,2013. |

| [6] | Miller DL, Vano E, Gabriel B, et al. Occupational radiation protection in interventional radiology: a joint guideline of the Cardiovascular and Interventional Radiology Society of Europe and the Society of Interventional Radiology[J]. Cardiovasc Intervent Radiol, 2010, 33(2): 230-239. |

| [7] | Kuon E, Dahm JB, Empen K, et al. Identification of less-irradiating tube angulations in invasive cardiology[J]. J Am Coll Cardiol, 2004, 44(7): 1420-1428. |

| [8] | 王连生, 孙秀玲, 袁杨. 介入放射学X射线辐射场分布调查与分析[J]. 职业卫生与应急救援, 2002, 20(3): 158. |

| [9] | 张琳, 朱建国, 闵楠. 3种常见介入诊疗中放射工作人员有效剂量的估算[J].中华放射医学与防护杂志, 2011, 31(4): 391-394. |

| [10] | Brasselet C, Blanpain T, Tassan-Mangina S, et al. Comparison of operator radiation exposure with optimized radiation protection devices during coronary angiograms and ad hoc percutaneous coronary interventions by radial and femoral routes[J]. Eur Heart J, 2008, 29(1): 63-70. |

| [11] | 王智廷,曹国全,闻彩云,等. 冠心病介入治疗中操作者站立区域不同高度的剂量监测与评价[J]. 中华放射医学与防护杂志, 2013, 33(4): 436-437. |

| [12] | Ertel A, Nadelson J, Shroff A, et al. Radiation dose reduction during radial cardiac catheterization evaluation of a dedicated radial angiography absorption shielding drape[J]. ISRN Cardiol, 2012, 9: 1-5. |

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35