个人剂量监测数据既是评价辐射防护效能的重要参数,也是评价放射工作人员是否受到辐射危害的依据[1]。现将2009-2013年间江苏省部分放射工作人员外照射个人剂量监测结果报道如下。

1. 监测对象:2009-2013年间委托江苏省疾病预防控制中心进行个人剂量监测的放射工作人员3 297人,其中,诊断放射学1 118人,核医学178人,放射治疗1 008人,介入放射学275人,工业辐照91人,工业探伤90人,工业应用377人(以上数据均为5年间平均值)。放射工作人员职业类别依据卫生部令第55号《放射工作人员职业健康管理办法》进行划分[2]。

2. 监测方法与评价依据:监测的指标为外照射个人剂量当量Hp(10)。按照GBZ 128-2002《职业性外照射个人监测规范》进行监测和评价[3],3个月为1个监测周期,全年共监测4个周期。放射工作人员佩戴个人剂量计于左胸前,在工作中需要穿戴铅围裙的放射工作人员将剂量计佩戴在铅围裙内。当年受照剂量低于限值20 mSv时,可以认为个人剂量当量Hp(10)既不低估也不过分高估有效剂量[3]。

3. 监测仪器:使用RGD-3、RGD-3A (北京解放军防化研究院),Harshaw5500、Harshaw3500型热释光读出器(美国俄亥俄州热电公司),LiF (Mg,Cu,P)粉末、圆片探测器(北京解放军防化研究院),TLD LAB-01型退火炉(德国工业高炉和热能技术有限公司),FJ417型照射器(北京核仪器厂)。人员佩戴的剂量盒有BR4000A型(北京瑞辐特辐射测量仪器有限公司)和自制剂量盒两种,分别用于放置圆片与粉末探测器。

4. 质量控制措施:①粉末探测器经80~200目过筛,圆片探测器先统一退火,用照射器照射一定剂量,测量并按实验标准偏差 < 5%的条件进行筛选后使用。探测器每两年更换1次。②定期委托国家计量检定部门进行热释光测量系统的检定,并参加全国个人剂量监测技术比对。③两次检定期间对热释光测量系统进行期间核查,方法为以照射器照射同一批探测器,不同读出器给出的评定值之间的偏差≤10%。一个监测周期内监测结果>1 mSv时,对受照情况进行高剂量调查,确保数据真实性。

5. 统计学处理:使用卫生部放射工作人员职业健康管理系统外照射个人监测管理子系统进行统计汇总,检测结果低于测量系统最低可探测水平(MDL)时,检测结果记录为1/2 MDL[3]。

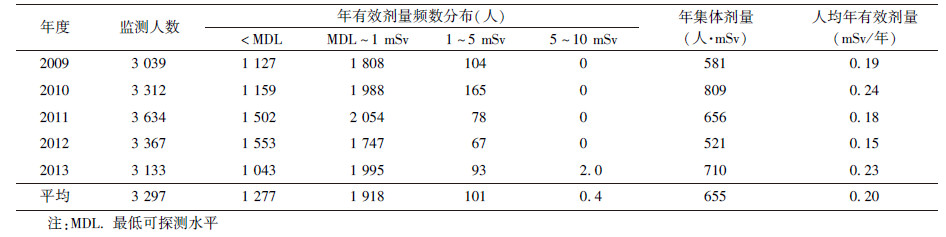

1. 放射工作人员受照剂量及频数分布:2009-2013年监测的放射工作人员个人剂量频数分布和个人剂量水平分布情况列于表1。由表1可知,2009-2013年间,平均年集体剂量为655人·mSv,平均人均年有效剂量为0.20 mSv。95%以上的放射工作人员年有效剂量 < 1 mSv,其中,50%以上的放射工作人员年有效剂量在MDL到1 mSv之间;不足5%的放射工作人员年有效剂量在1~5 mSv之间,5年间有2例放射工作人员的年有效剂量在5~10 mSv之间,没有年有效剂量超过国家限值(20 mSv)的放射工作人员[4]。

| 表 1 不同年度放射工作人员年有效剂量区间分布 |

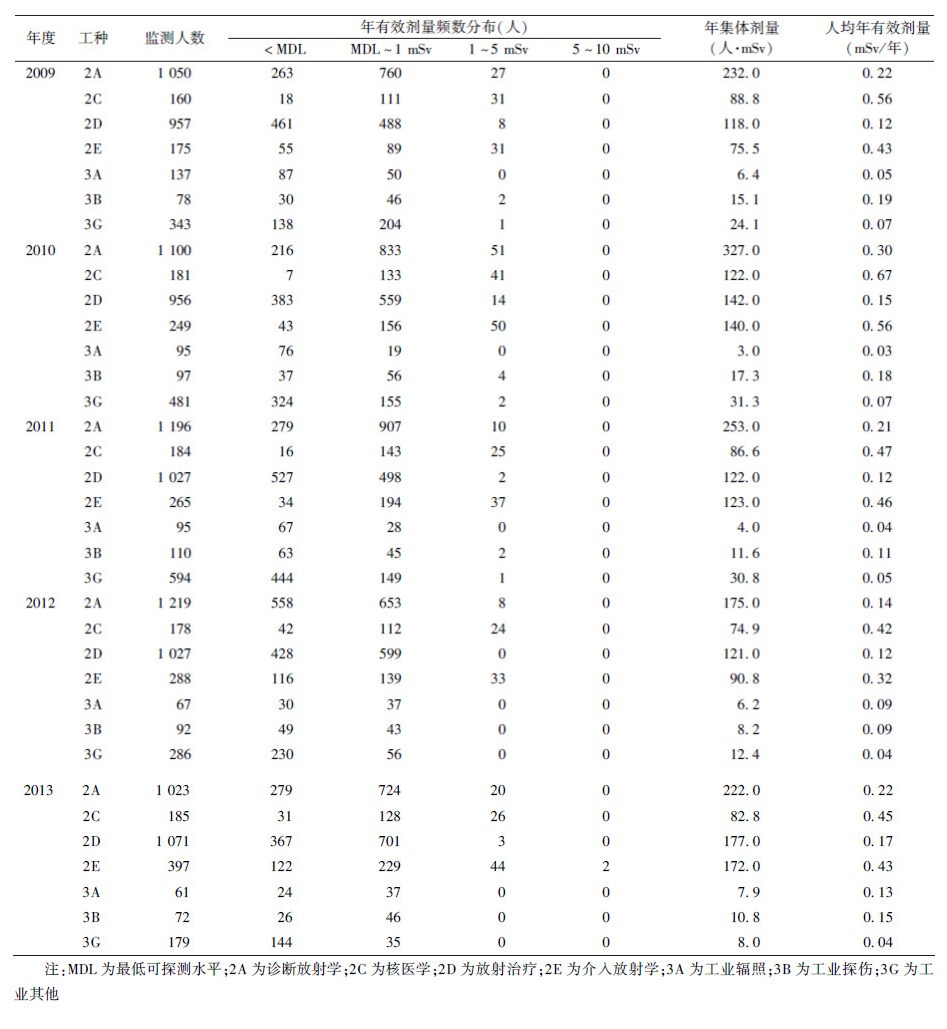

2. 不同职业类别人员的年集体剂量与人均年有效剂量水平:表2为2009-2013年间监测的主要工种的放射工作人员的年集体剂量、人均年有效剂量及年有效剂量频数分布情况。由表2可知,7类放射工作人员中,人均年有效剂量最大的是核医学,其次是介入放射学,最低的是工业辐照以及工业其他。5年间核医学人员人均年有效剂量最大为0.67 mSv,最小为0.42 mSv,平均0.51 mSv;介入放射学人员人均年有效剂量最大为0.46 mSv,最小为0.32 mSv,平均0.44 mSv。从监测人数来看,人数最多的工种是诊断放射学和放射治疗,两者共占所监测人员总数的60%以上,核医学与介入放射学的人数相对较少,两者之和不足所监测人员总数的20%;从年集体剂量来看,诊断放射学与放射治疗人员的年集体剂量都较大,但核医学与介入放射学人员的年集体剂量也不容忽视。年有效剂量位于1~5 mSv之间较多的主要有诊断放射学、核医学和介入放射学的人员,有2例放射工作人员年有效剂量位于5~10 mSv之间,均为介入放射学人员。

| 表2 不同职业类别人员的年集体剂量与人均年有效剂量水平 |

2009-2013年间监测的放射工作人员平均年集体剂量为655人·mSv,人均年有效剂量平均为0.20 mSv,相比1999-2001年间人均年有效剂量(0.39 mSv)下降48%[5]。2009-2013年间人均年有效剂量低于山西省2010-2012年间省管医疗机构放射工作人员的人均年有效剂量(0.69 mSv)[6],低于2012年贵州省和辽宁省放射工作人员人均年有效剂量(0.36和0.82 mSv)[7, 8]。5年间监测的核医学人员人均年有效剂量平均为0.51 mSv,介入放射学人员人均年有效剂量平均为0.44 mSv,低于山西省(核医学0.84 mSv,介入1.40 mSv)[6]、辽宁省(核医学1.01 mSv,介入0.90 mSv)[8]、贵州省(核医学0.62 mSv,介入1.29 mSv)[7]及浙江省(介入2.22 mSv)[9]的报道,核医学的人均年有效剂量与本省1999-2001年间(1.18 mSv)[5]相比下降57%;说明2009-2013年间所监测的这些放射工作人员的防护措施总体是有效的,外照射剂量处于一个较低的水平。

2009-2013年间有2例放射工作人员年有效剂量位于5~10 mSv之间,均为介入放射学,5年间人均年有效剂量最大的是核医学人员,其次是介入放射学;另外,虽然核医学与介入放射学人员数之和占所监测人员总数不足20%,但两者的年集体剂量却不容忽视。因此,需重视这两类放射工作人员的防护与监管,同时,为获得更加客观的受照剂量数据,应考虑在防护衣物内外相应部位同时佩戴个人剂量计[10]。

所监测的放射工作人员中,年有效剂量位于1~5 mSv之间较多的主要是诊断放射学、核医学和介入放射学的人员,这一方面与诊断放射学工作人员的人数较多有关,另一方面,诊断放射学人员中大部分是隔室操作,但也有相当部分的非隔室操作人员,如X射线透视下进行骨科复位、患者床边进行拍片的工作人员等,由于其近距离操作及不易防护等特性,这部分人员所受剂量也不容忽视,因此,在今后的监督管理中应引起足够的重视。

2009-2013年间实际监测的放射工作人员中,医用电离辐射人员的比例在70%以上,医用放射工作人员的年集体剂量远远高于非医用放射工作人员,从人均年有效剂量来看,也是医用放射工作人员高于非医用放射工作人员。但这并不意味着非医用放射工作人员的防护已经到位,尤其是现场工业探伤人员(特别是γ源探伤)仍需列入重点防护对象,易在某种意外情况下(如卡源、放射源脱落、故障等)受到超剂量照射[11, 12],而全国放射事故中非医用辐射事故占90%以上[1]。因此,加强这类放射工作人员的防护培训和监督监管非常必要。

| [1] | 胡爱英,徐辉,孙全富. 我国职业外照射个人监测与健康监护[J]. 中华放射医学与防护杂志,2007,27(2):212-214. |

| [2] | 中华人民共和国卫生部. GBZ 128-2002 职业性外照射个人监测规范[S]. 北京:中国标准出版社,2002. |

| [3] | 中华人民共和国卫生部. 卫生部令第55号放射工作人员职业健康管理办法[Z]. 2007-06-03. |

| [4] | 国家质量监督检验检疫总局. GB 18871-2002 电离辐射防护与辐射源安全基本标准[S]. 北京:中国标准出版社,2003. |

| [5] | 王进,余宁乐,许翠珍,等. 江苏省部分放射工作人员个人剂量监测结果分析[J]. 中华放射医学与防护杂志,2004,24(1):69-70. |

| [6] | 刘惠芳,范东梅. 山西省2010—2012年省直管医疗机构放射工作人员外照射个人剂量分析[J]. 中华放射医学与防护杂志,2013,33(6):655-656. |

| [7] | 张小乐,赵旻,魏涛. 贵州省2012年度外照射个人剂量监测现状分析[J]. 中华放射医学与防护杂志,2014, 34(12):936-937. |

| [8] | 孙璐,鲍松滨,崔勇,等. 2012年辽宁省放射工作人员外照射个人剂量监测结果分析[J].中国辐射卫生,2013, 22(6):674-675. |

| [9] | 宣志强,俪依华,赵尧贤,等. 介入放射工作人员个人剂量检测结果分析[J]. 中国卫生检验杂志,2012,22(6):1332-1333. |

| [10] | 娄云,马永忠,万玲,等. 北京市放射性职业人员受外照射个人剂量8年监测结果分析[J]. 工业卫生与职业病,2010,3(5):300-305. |

| [11] | 余宁乐,陈维. 南京192Ir 放射源辐射事故现场的卫生应急处置[J]. 中华放射医学与防护杂志,2015,35(1):73-74. |

| [12] | 郭伟,赵凤玲,王永杰. 一例192Ir致急性放射性皮肤损伤临床观察[J]. 中华放射医学与防护杂志,2014,34(5):370-371. |

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35