2. 南华大学附属第二医院麻醉科

放射性材料能对人类生存的环境和未采取屏蔽防护措施者的健康产生不良影响,因此,处理剩余放射性材料的方法和途径,一直是社会关注的热点话题。2010年2月末,印度德里大学化学系违反国际和国内放射性废物处理条例的规定,未将退役、长期闲置不用的放射源返还给放射源的原生产厂家(原供货商),或交付给政府行政部门认可的、具有放射性材料处理许可证(资质)的单位,而将该大学实验室用于开展γ射线对化学物质影响实验分析工作的60Co辐照装置,卖给了一家无放射性材料处理许可证(资质)的新德里马雅普里(Mayapuri)小镇废品收购店。废品收购商(以下简称收购商)将收购来的60Co辐照装置存放于废品店内,并对铅屏蔽层实施拆除,将其中一根60Co源棒进行机械切割。这导致收购商和其他7名工人每天在60Coγ放射源的辐射场工作12~14 h,受到γ射线的外照射,均患上外照射急性放射病。本次事故造成1人死亡,7人患上急性放射病[1]。

一、60Co辐照装置概况

1968年,印度德里大学从加拿大原子能有限公司(AECL)采购到一台220型 60Co γ辐照装置,1985年停用该装置,并将其放置于贮藏室,但未对γ辐照装置的剩余放射性活度进行测量。

该辐照装置为干法贮源γ射线220型辐照装置,总重3 765 kg,总高为212.40 cm。该装置外层为3 000 kg重的永久性铅屏蔽层,中间布置(内)直径为20.91 cm的圆笼形源框架,中央设有可提升式辐照室,顶部为锥形筒体、圆柱形辐照样品通道和厚度为25.40 cm的可移动式铅屏蔽层,底部是直径为101.60 cm,厚度为18.42 cm不锈钢支撑平台[2]。

圆笼形源框架含有16根圆柱形60Co源棒,其最大容纳能力为48根源棒。每根60Co源由7个圆柱形60Co源芯体、上下端垫块、上下端塞、密封包壳组成,长21.11 cm。辐照室是一直径为15.24 cm,高度为20.32 cm的圆柱形容纳腔室;作为辐照样品从装置外输送至辐照装置内的盛装容器;配有机械化、电气化、智能化的提升控制系统,可设置最大辐照时间为999.9 h[3]。正常情况下,实验员或操作者的手无法接触到铅屏蔽层内的密封γ源[2]。

该60Co γ辐照装置1969年8月时的总放射性活度为1.47×1014 Bq(3 978.0 Ci)。估算该辐照装置2010年4月时的总放射性活度为6.88×1011 Bq(18.6 Ci)[3]。

二、事故过程

2010年2月26日,印度德里大学将60Co γ辐照装置转卖给新德里马雅普里小镇一家无放射性材料处理许可证(资质)的废品收购店。收购商将60Co辐照装置和其他废铁一起运输到马雅普里小镇的废品收购站,认为辐照装置具有非常大的价值,将其存放于马雅普里小镇的废品收购站店铺内。

2010年3月底,收购商将60Co辐照装置进行拆解,把某根60Co源棒机械切割成11小段,将拆解后的铅屏蔽层、圆笼形源框架、60Co源棒存放于仓库内。店内的一名工人误把60Co源芯块当作金、银类的贵重金属,偷偷将一源芯块放置于自己随身的钱包内。3月底至4月初,收购商与7名工人每天在该废品店铺内工作10余小时[4]。不到一周,收购商出现脱发、乏力及恶心等症状,手和前臂皮肤出现红、热、痛等现象。4月9日,就诊于印度医学科学研究院(All India Institutes of Medical Sciences,AIIMS)医院并接受治疗。

根据以上临床表现、症状和个人近期经历,医院怀疑收购商患有急性放射病。随后,医院将此情况通报给印度国家灾害管理局(National Disaster Management Authority,NDMA)和印度原子能监管局(Atomic Energy Regulatory Board,AERB)。

一支由NDMA派出的事故应急处理队伍迅速到达可疑区域,并封锁了该区域。随后,印度原子能监管局组织巴哈巴原子能研究中心(Bhabha Atomic Research Centre,BARC)、孟买核电厂和纳罗拉(Narora)核电厂、AERB的辐射安全与防护专业人员和技术专家到达事发现场开展应急响应工作。

此次放射源事故引起印度媒体的广泛关注。媒体追踪了另外7名同时与收购商在事发废品收购店铺工作的工人的病情,发现他们具有与收购商相似的皮肤表现和疲劳症状。病初,这7名工人都在一家私人医院接受治疗,其中5名于2010年4月19日转印度医学科学研究院医院治疗,该5名工人均被诊断为急性放射病综合征。那名将60Co源芯块放入随身钱包的工人,臀部被辐射灼伤,后病倒。另外2名受照工人在另一家私人医院接受治疗,后康复出院。

三、辐照死亡患者的临床治疗过程

2010年4月9日,印度医学科学研究院医院接收一名由新德里著名医院转来的患者A(收购商)。该患者入院前有2周γ射线外部照射史。据患者本人讲述,他拆解了辐照装置,并接触到了60Co源棒,每天在60Co源棒存放的店铺内工作10多个小时[5]。

入院前5 d,患者牙龈出血(2~3 次/d)、鼻衄(10~15 次/d);入院前7 d,手指和脚趾出现浅黑色的斑块;入院前2~3 d,前臂和左肩上出现黑斑病症状;入院时患者生命体征平稳[1]。

入院当天的血象检查结果显示:血红蛋白浓度为9.4 g/ml,白细胞计数为0.6×109/L,血小板计数为10×109/L。入院后第2天,患者血红蛋白、白细胞、血小板数进一步减少。医院诊断患者为全血细胞减少症。随着病情恶化,医院给患者输注了红细胞和血小板[1]。

入院后第4天,患者出现肺炎的症状和体征。经高分辨率CT和经支气管肺泡灌洗(BAL)显微镜检确诊为真菌感染。真菌培养法进一步证实了诊断。

虽然医院给患者反复输注红细胞和血小板,但患者血象并没有得到明显改善。骨髓活检结果表明,患者存在骨髓抑制。

医院成功进行了人类白细胞抗原(HLA)配型,计划给患者进行骨髓移植。尽管实施了各种治疗方案,如抗生素、抗真菌药的使用,发热性中性白细胞减少症的治疗,红细胞、血小板的反复输注、输液等,但患者病情仍然没有得到控制,最后发展为急性肾功能衰竭,急性呼吸窘迫综合征(ARDS),伴麻痹性肠梗阻,肾盂肾炎和肺曲霉病。

患者入院后第15天转入重症监护病房,接受气管插管、全胃肠外营养治疗。尽管患者在重症监护病房接受全天24 h的密切监测和治疗,但还是于2010年4月26日死亡[1]。

根据国际医学死亡证明条例,主治医师确定该患者的死因为“血源性致病微生物或其毒素引起的脓毒性休克”和“由辐射照射引起的全血细胞减少、双侧肺炎、急性呼吸窘迫综合征导致的多器官功能障碍综合征”。

在治疗期间,巴哈巴原子能研究中心科学家通过开展生物剂量测定实验估算出患者全身受辐射照射的剂量为3.1 Gy。医院对尸体进行安全处理后将其转移到太平间,并于第2天进行了尸体解剖。

四、尸体剖检

1. 体表检查:右手有一6 cm×3 cm的黑色斑块,全身皮肤多处有大量色素沉着。巩膜和指甲呈淡黄色。

2.体内检查:胸腔积液呈淡黄色,约300 ml。两肺水肿,弥漫性肺实变(肺切片有脓性渗出)。肺组织病理学结果显示:扩张的肺泡内充满液体和纤维蛋白[1]。

腹腔积液约600 ml。胃壁外观检查显示:胃底部有一2 cm×2 cm红黑色斑块。胃黏膜弥漫性充血,有小溃疡。其他器官均处于充血状态[1]。

冠状动脉和心肌的病理组织病学检查显示无异常。肾脏的病理组织学检查显示:肾小球、肾小管周围毛细血管网和肾髓质呈充血状态;同时存在局部的管状萎缩。肝脏保持着正常组织结构,管区结构正常,肝血窦充血扩张;肝细胞无异常,几乎不存在肝自溶迹象[1]。

经过仔细审阅治疗记录、检验文件、尸检报告及组织病理学检查后,得出患者的死亡原因为急性辐射所导致的败血症性休克。

五、5名患者的临床治疗跟踪

1.临床表现:2010年4月19日转入印度医学科学研究院医院治疗的5名受照工人,分别用英文字母B、C、D、E、F来表示。F患者在1周内出现了色素沉着,脱发,恶心,疲劳症状,疑似患有急性放射病。由于F患者选择由AIIMS转入私人医院治疗,未能跟踪其进一步的临床治疗。BARC按国家政策规定对F患者开展详细的检查后,确诊F患急性放射病。

B、C患者未见鼻衄。D和E患者仅有疲劳,无其他临床症状。尽管B、C患者具有恶心症状,但没有呕吐,腹泻等肠胃的不适症状。医院将D、C、D和E 4名患者初步确诊为急性放射病。

2.评价与诊断:初步而全面的实验室分析结果为血小板减少症和白血球减少症,血红蛋白无异常,肝肾功能正常。

在第一个3天,医院每间隔8小时对患者开展一次完整的血细胞计数,此后,每天开展1次。在AIIMS接受治疗的A(共住院治疗16 d)、B、C患者患有明显的血小板减少症(20×109/L或更少),D患者患有轻微的血小板减少症(60×109/L),E患者的血小板保持在低于正常值的范围(140×109/L)。在医院收容患者的第2个周末,A、B、C和D 4名患者的血小板计数明显减少。尽管医院对患者开展了输注血小板的治疗,但A患者的血小板计数达到最低值5×109/L,B、C、D患者血小板的最低值位于20×109/L~40×109/L。对患者输注血小板治疗的目的,在于将患者的血小板计数维持在20×109/L以上。入院后的第3个周末,B、C、D和E患者的血小板数目恢复正常水平[4]。

除了D患者外,所有的患者均患有白细胞减少症。A患者患有4级中性白细胞减少症,中性白细胞计数<0.5×109/L。在入院后的第3周初之前,A、B、C、D和E 5名患者的白细胞总计数明显减少。除了A患者因临床状况恶化外,B、C、D和E患者白细胞计数维持在1×109/L~3×109/L[4]。

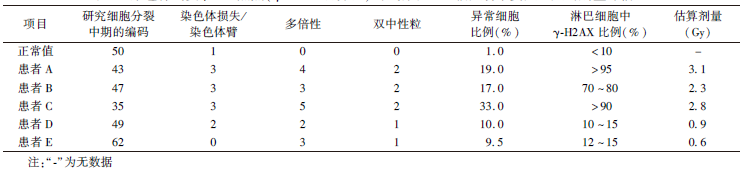

为了估算每名患者的辐射剂量,来自BARC,国防研究和发展组织的团队,完成了2个生物剂量测定实验。染色体畸变、多倍性、双着丝粒细胞的增加和遗传物质的损失,表明非功能性细胞在外周血淋巴细胞(peripheral blood lymphocytes,PBL)中的存在,从而证实患者的辐射损伤。A、B和C患者染色体畸变率高,未异常(未断裂)。更深层次的γ-H2AX分析显示,DNA双螺旋断裂的比例较大,如表1所示[4]。

3.治疗与跟踪治疗:医院对B、C、D和E患者开展了密切监测与护理,间歇性地对患者受照血小板进行浓缩。医院当初并未对患者实施细胞因子治疗方案。当中性白细胞绝对计数(absolute neutrophil counts,ANCs)下降到0.5×109/L时,医院给予患者B和C输注经γ射线辐照处理过的浓缩血小板和5 mg/kg剂量的粒细胞集落刺激因子(granulocyte-colony-stimulation factor,G-CSF),并预防性使用广谱肠外抗生素和口服抗真菌药。粒细胞集落刺激因子治疗在入院第1周治疗中的明显响应表现为中性白细胞绝对计数呈上升趋势。在没有具体干涉的情况下,D和E患者的症状在住院第3周末得到了改善与康复。第3周的骨髓检查证实属自发性康复。E患者在住院治疗期间发展为无菌性急性中耳炎,通过口服和局部使用抗生素后,得到了康复。皮肤色素沉着过度没有得到改善,且不需特殊的治疗。当患者在治疗过程中出现抑郁症时,医院对其开展了心理辅导,并使用了抗焦虑药物。

在入院治疗4周之后,B、C、D和E 4名幸存者的血小板和中性细绝对计数位于正常范围。随后,4名幸存者出院。出院前,医院对4名幸存者给予了遗传学方面的咨询,并建议其出院后定期、有规律性地到AIIMS复诊,接受后续治疗跟踪。在出院后的几个月内,4名幸存者的血液学参数稳定,皮肤色素沉着消退。目前,4名幸存者处于健康状态[4]。

| 表1 染色体畸变、DNA焦点(γ-H2AX百分比)的式样和60Co辐照场中受照工人的剂量评估[4] |

六、辐射应急响应过程

1. 初始阶段:2010年4月7日下午,印度原子能监管局收到了一家新德里著名医院的通报。据通报描述,该医院于4月4日从马雅普里工业区接收的一名32岁的男性患者,该患者为一废品收购店的店主,有受放射性物质外照射后的急性放射病综合征;院方希望能从AERB得到一些关于如何对该患者开展进一步治疗的建议。

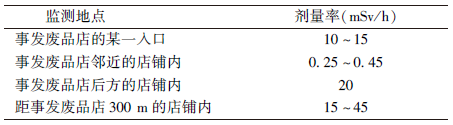

AERB建议,医院可根据患者的临床症状、生物剂量测量结果和随访情况对患者开展相应的医学治疗。AERB立刻组织应急工作人员,携带辐射探测设备、剂量监测仪器到达马雅普里工业区,并对包括工业区废品厂在内的几个重要地区开展的辐射剂量水平的监测。剂量率监测结果如表2所示[3]。

| 表2 剂量率监测结果 |

2. 事故控制阶段:2010年4月8日,制定包括由医疗卫生、交通运输、社会秩序维护、后勤物资与通讯保障、辐射安全与防护等职能部门在内的核紧急方案;配备适用的辐射探测仪器仪表(探测器、放射性监测仪、同位素识别仪等),个人剂量计,个人防护设备,清污工具箱和急救箱,配备机械手、长柄等放射源处理设备,放射源储存与运输容器,放射性物质运输车辆;识别事故区域和放射源的位置;封锁事故区域,设置警戒线;调查核实60Co放射源的具体情况[2]。

(1)事故控制第一阶段:2010年4月8日晚上至9日下午,收集4根60Co放射源源棒,3个含放射性物质的麻袋和1个存放放射源残留物的罐子。

(2)事故控制第二阶段:2010年4月13晚上至14日早上,收集1根60Co源棒和1个直径约25.00 cm圆笼形源框架。

(3)事故控制第三阶段:2010年4月16至17日,从废品堆的钱包中收集一个切割开的60Co源芯块;采用长柄远距离操作方式,将放射源和放射性残留物移置于车箱的放射源储存容器内。

为了确保辐射防护安全和后期调查工作的开展,将事故控制阶段所收集到的所有放射物质转运到具有放射性废物处理资质的单位存放。

3. 辐射应急后期恢复阶段

(1)去污染:由于废品收购商将1根60Co源棒切断,造成事发废品店内放射性污染面积扩大。

2010年5月15至16日、5月22至24日、6月15至16日的7天中,利用核辐射探测仪表检测事发废品店的其他废品是否受到污染或活化。

对受污染区域开展清污工作。整个清污过程中,共收集放射性污染土壤400 kg,污染废品100 kg;将这些放射性废物运到最近的城市放射性废物处置机构处理[2]。

(2)辐射剂量水平监测:放射性清污前,事发废品收购店邻近道路上41个监测点的剂量率为100~500 μSv/h,废品收购店内5个监测点的剂量率为1 000~2 000 μSv/h[4]。清污后,事发废品收购店邻近道路和店内剂量率恢复到本底水平。

七、辐射事件的定级

2010年4月22日,AERB将本次事故的通报给国际原子能机构(IAEA),根据2008版国际核与辐射事件分级表(使用者手册)(International Nuclear Events Scale,INES)的“人和环境”准则(那名将一小块60Co源芯块放入钱包的工人,出现了非致命确定性效应——烧伤)、“设施和放射屏障和控制”准则(收购商对一根60Co源棒进行了机械切割,密封源破损,导致设计预期之外的马雅普里工业区内严重污染,公众受到明显照射的概率低)和“纵深防御”准则(印度德里大学化学系将高活度密封源错误地交付给无放射性材料处理许可证的收购商,并且没有准备好适当的辐射程序来进行处理),将此事故等级暂定为3级事件——严重事件[6]。

2010年7月17日,AERB给IAEA发的另一份事故的报告,根据2008版INES的“人和环境”准则(1名收购商于2010年4月26日死于辐射),将本次事故等级最终定为4级事件——影响范围有限的事故[3]。

八、事故后果

1. 废品收购商:本次辐射事故中,收购商的全身受照辐射剂量达3.1 Gy,表现出牙龈出血,鼻衄以及右手正面皮肤过度色素沉着。在对患者全血细胞减少症治疗期间,医院诊断其患有真菌性肺炎和骨髓抑制病症。在治疗期间,这些病症发展为麻痹性肠梗阻,成人呼吸窘迫综合征和急性肾功能衰竭。整个临床情况可以描述为,由于外照射产生骨髓抑制,白细胞和血小板数量减少,继而发生感染和出血[1]。胃肠综合征伴随造血功能抑制,通过损坏消化道的吸收层,引起患者内环境失衡(影响患者内环境)和造成营养吸收障碍,进一步恶化患者的病情。胃肠道损伤导致了患者胃肠道出血,脓毒病,电解质和流体失去平衡,血细胞计数在住院几周内不断减少,最终导致患者死亡。

2. 废品店7名工人:废品收购店的其他7名工人均患有急性放射病综合征,不仅需要支付昂贵的医疗费用,还将面临电离辐射损伤远期效应和遗传效应的风险。

3. 涉事的德里大学教授:事后,AERB禁止在高校使用钴的放射性同位素。经过德里警方的调查结果,并根据印度刑法的第337条(通过危及他人生命或安全的行为造成伤害)和第338条(通过危及他人生命或安全的行为造成严重伤害)和第304A条(造成过失死亡)规定,公诉机关指控印度德里大学化学系6名教授犯有过失犯罪[4]。法院于2011年9月1日开庭。印度德里大学6名教授服从法院判决,并承担了法律责任,与政府一起积极对幸存者进行了经济赔偿。

4. 新德里马雅普里小镇:本次60Co装置辐射事故引起了新德里马雅普里小镇的社会恐慌。全社会开始担忧废品收购店的安全问题。马雅普里(Mayapuri)成为印度国内电离辐射事故的代名词。

5. 印度原子能监管局:本次60Co装置辐射事故,暴露出AERB对射线装置监管工作的严重疏忽过失。AERB成为公众和媒体指责和评论的对象。

九、经验教训

1. 事故原因:AERB在电离辐射监管工作的疏忽过失。相关机构违反国家核安全法津法规的开展放射性材料、放射性装置的生产、销售、使用、贮存、运输、处置工作。印度德里大学未经AERB的许可,并违反核安全法律、法规的规定,将放射源交给具有无放射性材料处理资质的机构处置。

2. 事故后的整改措施:AERB在国内实行了电离辐射装置的许可证制度;实现了该许可证的网络管理(eLORA,e-Licensing of Radiation Applications),网址为https://elora.aerb.gov.in/ELORA/populateLoginAction.htm。其目标在于提高电离辐射监管工作的效率、公开性、实现电子化文档管理、规范工作流程,实现对电离辐射装置的网络注册、无纸化许可(公开电子化许可);为放射源的使用机构和公众提供决策指导与技术支持;加强对印度国内放射性诊断与治疗、核医学、介入放射学、工业射线探伤、工业辐照、核子仪、核测井(放射性地质勘探)和电离辐射防护安全专业等领域所应用的电离辐射装置的监督、检查与管理工作[7]。

印度卫生部和和家庭福利服务部在全国组建了辐射事故应急专家小组。目前,辐射应急专家小组正在制定指导卫生系统应对将来突发辐射事件的指南。

印度全国的教学、医疗、工厂企业等机构及其工作人员提高了正确操作、使用、合法处理本单位的放射源的安全意识,更加重视放射性操作人员辐射安全与防护知识的培训工作。

| [1] | Singh SR, Karthik Krishna, Behera C,et al. Fatal radiation exposure due to careless disposal of cobalt-60 from a university lab[J]. J Indian Acad Forensic Med,2013, 35(3):281-284. |

| [2] | Atomic Energy of Canda Limited. Instruction manual gammacell 220 cobalt 60 irradiation unit , Edition No.6[R].Ottawa: Atomic Energy of Canda Limited, 1968:1-23. |

| [3] | Rajoo K. Lessons learned from the radiological accident in Mayapuri, New Delhi, India[R]. Vienna : International Atomic Energy Agency,2010:1-53. |

| [4] | Dey AB, Mohanan S, Damodaran D, et al. Notice of retraction of radiation accident at Mayapuri Scap Market, Delhi, 2010[J]. Radiat Prot Dosim, 2012, 151(4):645-651. |

| [5] | Wikipedia. Mayapuri radiological accident[EB/OL].Florida: Wikipedia.(2014-12-11)[2015-02-12]. http://en.wikipedia.org/wiki/Mayapuri. |

| [6] | International Atomic Energy Agency,Organization for Economic Cooperation and Development /Nuclear Energy Agency. The international nuclear and radiological event scale user's manual 2008 edition[M]. Vienna: International Atomic Energy Agency,2009:1-14. |

| [7] | Atomic Energy Regulatory Board. Mayapuri radiological accident[EB/OL].Mumbai, India: AERB.(2013-10-01)[2015-04-10]. https://elora.aerb.gov.in/ELORA/populateLoginAction.htm. |

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35