2. 广东省心血管病研究所 广东省人民医院 广东省医学科学院 广东省冠心病防治研究重点实验室;

3. 西门子(中国)有限公司

近年来,随着介入治疗水平提升,冠心病复杂病变等的治疗逐渐增多,因病变复杂,手术时间相对较长,而且治疗过程中操作者往往需要采取某一投照体位进行长时间曝光,因此,诊疗术中给操作者带来的辐射伤害值得关注[1]。本研究的目的是测量在有与无床旁防护装置条件下,冠状动脉造影常用投照体位投照时第一及第二术者接受辐射剂量情况,为操作者在不影响治疗的情况下尽量选择辐射剂量较低的投照体位进行介入操作提供依据。

1.设备及测量工具:采用荷兰飞利浦数字平板血管造影机Allura Xper FD10/10:采集矩阵1 024×1 024、采集速率30 帧/s、灰阶14 bit。床旁防护装置包括悬吊防护屏、侧面防护板及床下防护帘,均为0.5 mm铅当量厚度。悬吊防护屏为铅玻璃下接铅橡胶皮,宽50 cm,高70 cm。侧面防护板及床下防护帘均为铅橡胶皮,侧面防护板上缘距床面30 cm,下缘与床下防护帘重叠10 cm,宽51 cm。床下防护帘宽88 cm,高68 cm。剂量测量仪为美国飞利浦公司生产的DoseAware个人剂量仪,可每秒实时记录辐射剂量率,单位为mSv/h[2];体模为聚甲基丙烯酸甲酯材料制成的层厚2 cm的有机玻璃固体层叠成的长、宽、高分别为35、35及20 cm的等效衰减胸部模体。

2.投照体位及曝光条件:投照体位选择本院冠状动脉造影最常用的8个体位,包括左侧冠状动脉造影的左前斜尾位(左前斜45°~60°+尾位20°~30°)、左前斜头位(左前斜45°+头位20°~30°)、正头位(头位35°~45°)、右前斜头位(右前斜30°+头位20°~30°)、右前斜尾位(右前斜30°+尾位20°~30°)及正尾位(尾位20°~30°),右侧冠状动脉造影的右前斜位(右前斜30°)及左前斜位(左前斜45°)。选择系统默认的冠状动脉造影自动曝光控制条件:管电压70~90 kV,管电流550~900 mA,由机器自动调节,采集速率15 帧/s)。

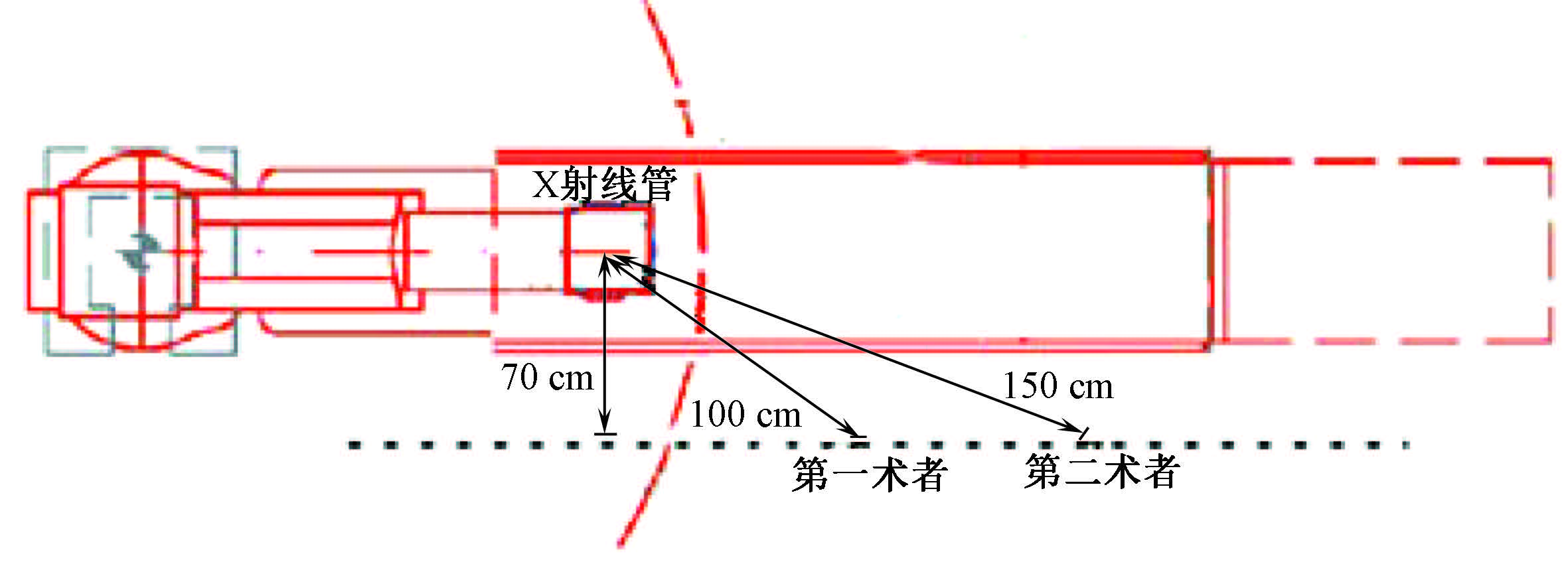

3.术者站立位:体模摆放于C臂正位时的平板正下方,床体距离地面100 cm,平板探测器距离体模表面5~7 cm。术者站立位设定方法参照心血管介入诊疗术中桡动脉穿刺时第一术者及第二术者站立位[3]:检查床位于中间位、C臂正位摆放时,在距离X射线管中心70 cm处作一平行床缘的平行线,第一术者位于该线与距离X射线管中心100 cm交点处,第二术者位于该线与距离X射线管中心150 cm交点处(图1)。

|

图1 第一术者、第二术者站位示意图 |

4.测量位置:DoseAware个人剂量测量仪放置于术者站立位距地面高度分别为0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、1.2、1.4、1.6和1.8 m共9个位置上,用输液架作为固定装置。

5.床旁防护装置摆放方式:在不影响手术操作的前提下,悬吊防护屏放置于靠近穿刺点贴近第一术者处,下缘尽量贴近手术床面。调整侧面防护板及床下防护帘尽量靠近第一术者位。此摆放方式为Fetterly等[4]实验证实具有较佳防护效果。

6.测量指标:每个投照体位在无防护及有防护状态下各重复曝光3次,每次曝光持续时间10 s,记录每次曝光的剂量率,结果取3次测量值的平均值,并计算剂量屏蔽率。剂量屏蔽率=(无防护剂量率-有防护剂量率)/无防护剂量率×100%。

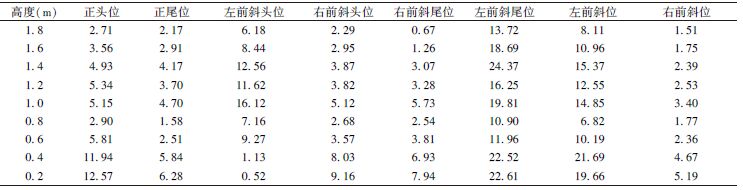

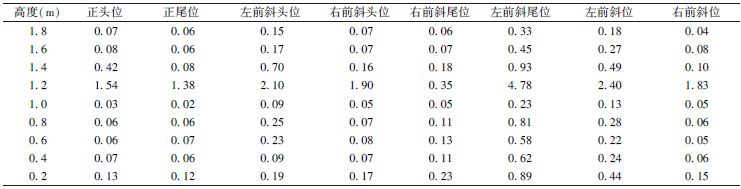

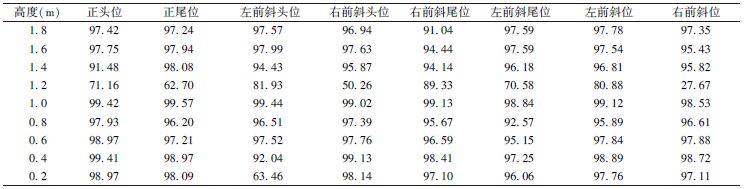

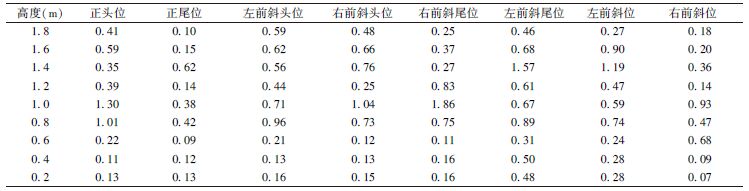

1.第一术者位8个照射角度剂量测量:对于第一术者位,床旁防护屏可以有效屏蔽辐射,除1.2 m高度仍可测到较高剂量率外(剂量率0.35~4.78 mSv/h,屏蔽率27.67%~89.33%),其余各点屏蔽率几乎均在91%以上。从剂量率绝对值来看,左前斜尾位、左前斜位、左前斜头位3个投照体位剂量率相对较高,其次为右前斜头位、右前斜位、正头位、正尾位,右前斜尾位最低(表1~3)。

| 表1 第一术者不同高度在无防护状态下各投照体位的剂量率(mSv/h) |

| 表2 第一术者不同高度在有防护状态下各投照体位的剂量率(mSv/h) |

| 表3 第一术者各投照体位的剂量屏蔽率(%) |

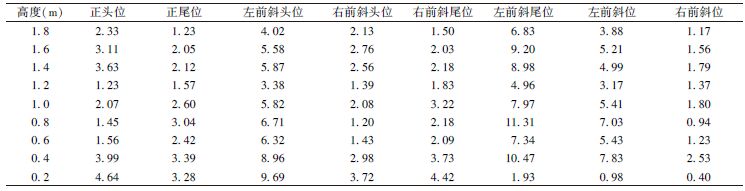

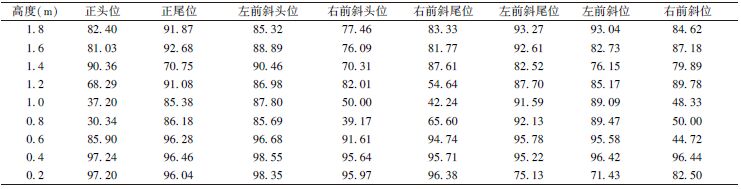

2.第二术者位8个照射角度剂量测量:第二术者站位整体剂量屏蔽率较第一术者位低,剂量峰值区可出现在0.8、1.0及1.4 m高度(剂量率0.27~1.86 mSv/h,屏蔽率30.34%~92.13%),其余各点的剂量较第一术者相应位置剂量稍高。右前斜尾位、左前斜尾位、正头位及左前斜位辐射剂量相对较高,其次为右前斜头位、左前斜头位及右前斜位,正尾位辐射剂量最低(表4~6)。

| 表4 第二术者不同高度在无防护状态下各投照体位的剂量率(mSv/h) |

| 表5 第二术者不同高度在有防护状态下各投照体位的剂量率(mSv/h) |

| 表6 第二术者各投照体位的剂量屏蔽率(%) |

在介入诊疗术实施过程中,操作者往往需要根据病情采取某一投照体位进行长时间曝光,而不同投照体位其辐射剂量是有差异的。在不影响手术效果的前提下,尽量采用辐射剂量低的投照体位,对保护术者显得非常重要。有关冠状动脉造影对术者所受辐射剂量影响的文献不多[5, 6],针对有与无防护装置在不同投照体位时第一术者及第二术者接受辐射剂量影响的报道较少。随着复杂介入病例越来越多的开展,第二术者不可或缺,第一、第二术者辐射防护同样重要。

本研究结果显示,采取床旁防护装置能够有效地减少第一及第二术者的辐射剂量。第一术者位,各投照体位下1.2 m高度仍存在较高辐射。此高度相当于床体及体模所处的高度,推测其原因是主射线穿透床体及体模时的散射线所引起[7, 8]。对于第二术者,辐射屏蔽效果总体略差于第一术者站位,剂量高峰区位于0.8、1.0及1.4 m高度。这可能是由于第二术者与床旁防护装置有一定距离,散射线及漏射线辐射范围增大造成的。综上可知,在0.8~1.4 m高度处仍存在较高辐射暴露,该高度相对于术者影响最严重的是性腺、甲状腺及眼晶状体。因此,临床诊疗操作中应加强对剂量高峰区的防护,除正确使用床旁防护装置外,术者自身要穿戴好铅衣、铅围脖和铅眼镜[9],以最大限度减少辐射伤害。

本研究结果还提示,对于第一术者,当X射线管偏向患者右侧时的投照体位,即左前斜尾位、左前斜位、左前斜头位出现较高的辐射剂量。对于第二术者,当X射线管偏向患者右侧或近床尾时的投照体位,即正尾位、左前斜尾位、左前斜位在1.4 m高度出现剂量峰值;当球管偏向患者左侧或近床头时的投照体位,即右前斜头位、右前斜位、正头位、右前斜尾位在1.0 m高度出现剂量峰值。究其原因比较复杂:不同的投照体位,主射线的入射角度不一,带来的散射线空间分布也会相应改变[10]。当操作者与C臂机X射线管距离越接近,接受的辐射剂量越大[11]。此外,不同体位投照体模体层厚度不同,需要不断调整曝光条件以保证图像质量,即射线穿过体模的层厚越厚,所需的剂量越大[12, 13],因此,X射线穿透较厚体模体层的冠状动脉造影体位辐射剂量会相应增加。在诊疗术中应尽量避免采取上述投照体位长时间操作。

本实验尚存在局限性。实验测量中采取的第一及第二术者站立位固定不动。在临床工作中,第一及第二术者的位置往往需要根据介入诊疗术的具体情况相应移动,尤其是第二术者位置多变,实际操作时并非完全站立姿势。此外,本实验为体模测量结果,能否适用于临床真实情景,有待进一步验证。

| [1] | Durán A, Hian SK, Miller DL, et al. A summary of recommendations for occupational radiation protection in interventional cardiology[J]. Catheter Cardiovasc Interv, 2013, 81(3): 562-567. |

| [2] | Müller MC, Welle K, Strauss A, et al. Real-time dosimetry reduces radiation exposure of orthopaedic surgeons[J]. Orthop Traumatol Surg Res, 2014, 100(8): 947-951. |

| [3] | Mesbahi A, Mehnati P, Keshtkar A, et al. Comparison of radiation dose to patient and staff for two interventional cardiology units: a phantom study[J]. Radiat Prot Dosim, 2008, 131(3): 399-403. |

| [4] | Fetterly KA, Magnuson DJ, Tannahill GM, et al. Effective use of radiation shields to minimize operator dose during invasive cardiology procedures[J]. JACC Cardiovasc Interv, 2011, 4(10): 1133-1139. |

| [5] | Abatzoglou I, Koukourakis M, Konstantinides S. Reduction of the radiation dose received by interventional cardiologists following training in radiation protection[J]. Radiat Prot Dosim, 2013, 155(1): 119-121. |

| [6] | 宋扬,李正才,陈硕,等.DSA冠脉造影致医护人员辐射剂量的研究[J].中国辐射卫生,2014,23(4):329-331. |

| [7] | Fink GE. Radiation safety in fluoroscopy for neuraxial injections[J]. AANA J, 2009, 77(4): 265-269. |

| [8] | Miller DL, Vañó E, Bartal G, et al. Occupational radiation protection in interventional radiology: a joint guideline of the Cardiovascular and Interventional Radiology Society of Europe and the Society of Interventional Radiology[J]. J Vasc Interv Radiol, 2010, 21(5): 607-615. |

| [9] | Koukorava C, Carinou E, Simantirakis G, et al. Doses to operators during interventional radiology procedures: focus on eye lens and extremity dosimetry[J]. Radiat Prot Dosim, 2011, 144(1-4): 482-486. |

| [10] | Haqqani OP, Agarwal PK, Halin NM, et al. Defining the radiation "scatter cloud" in the interventional suite[J]. J Vasc Surg, 2013, 58(5): 1339-1345. |

| [11] | 王智廷,曹国全,闻彩云.冠心病介入治疗中操作者所受剂量的研究[J].生物医学工程学进展,2013,34(1):19-20. |

| [12] | 刘彬,白玫,费晓璐,等.心脏介入诊疗过程中投照角度与辐射剂量的合理优化[J].中国医疗设备,2008,23(4):1-2. |

| [13] | JCS Joint Working Group. Guideline for radiation safety in interventional cardiology(JCS 2011)—digest version[J]. Circ J, 2013, 77(2): 519-549. |

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35