放射工作人员个人剂量监测是放射卫生防护的重要手段,对放射工作人员防护状况,评价防护效果,提高防护水平有重要意义,对放射病的预防、诊断和治疗具有重要的参考价值。现将2011—2013年南京市放射工作人员个人剂量监测结果报道如下。

一﹑材料与方法

1.监测对象:2011—2013年在南京市263家单位从事放射工作并佩戴个人剂量计的人员,包括医用X射线影像诊断、介入放射学、核医学、放射治疗、工业探伤以及其他应用的放射工作人员。

2.监测仪器:采用北京防化院生产的RGD-3B型热释光剂量仪;北京康科洛电子有限公司生产的TLD2000C型LiF(Mg,Cu,P)剂量片和2000B型退火炉。

3.监测方法:按GBZ 128-2002《职业性外照射个人监测规范》[1]要求进行,采用热释光法监测。规范个人剂量计佩戴位置,剂量计佩戴在放射工作人员的左胸部;穿戴铅围裙时,剂量计佩戴在铅围裙内。规定监测周期为30~90 d,每年至少监测4次,测量结果扣除跟随本底值。

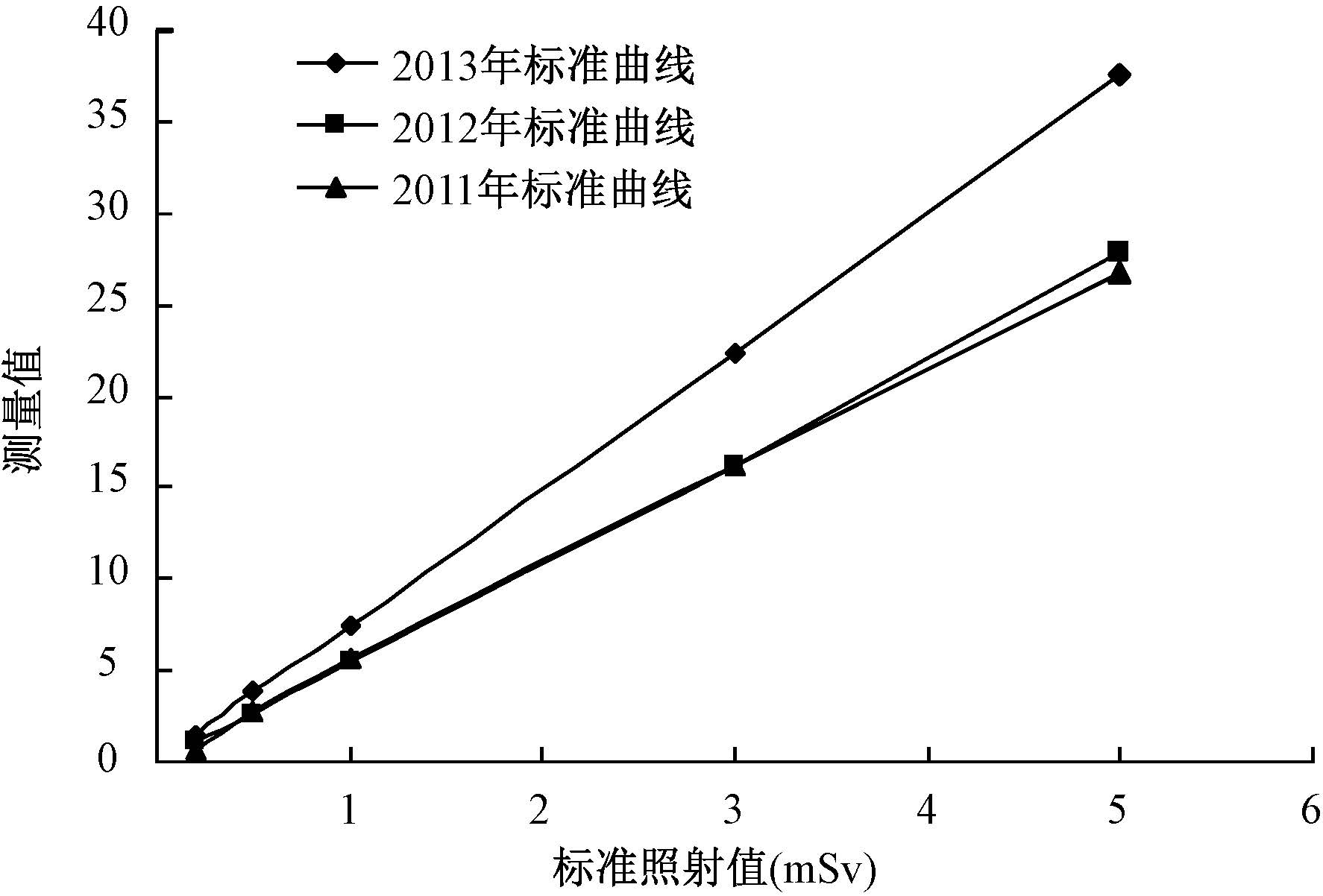

4.质量控制:剂量计按剂量盒的颜色及时收发,缩小佩戴时间误差,加强放射工作人员岗前及在岗培训,考试合格后上岗。加强宣传和检查,降低佩戴位置误差。LiF(Mg,Cu,P)剂量片每年送至中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所(简称“辐射安全所”)标定,制作标准曲线,如图1。2011年和2012年参加辐射安全所组织的全国个人剂量盲样比对,结果均合格。当季剂量超过1.5 mSv(>6 mSv/年)时进行高剂量调查,以排除虚假数据。

|

图1 2011—2013年LiF(Mg,Cu,P)剂量片标准曲线 |

二﹑结果

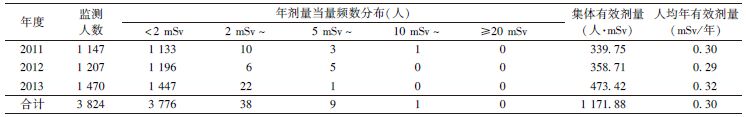

1. 放射工作人员不同年份受照剂量:结果见表1。由表1可知,2011—2013年人均年有效剂量相差不大,2011—2013年人年有效剂量<5 mSv的人员分别占总监测人数的99.65%﹑99.58%和99.93%。

| 表1 2011—2013年南京市放射工作人员个人剂量监测结果 |

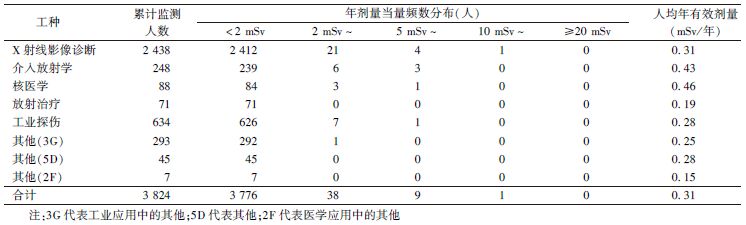

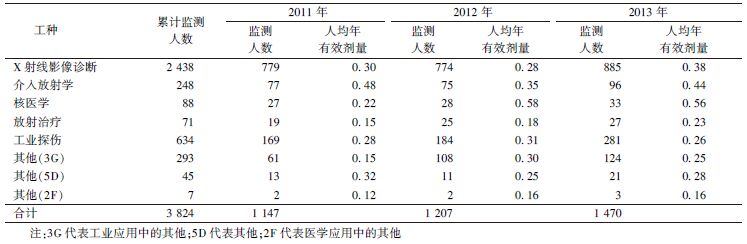

2. 放射工作人员不同工种受照剂量:结果见表2,3。从表2,3可知,在不同工种中,以医用X射线诊断为主,占总监测人数的63.75%,其次为工业探伤,占16.57%,从事介入放射学人数为第3位,占6.48%。不同工种剂量分布方面,2011年是介入放射学工作人员人均年有效剂量最高,2012年及2013年均为核医学工作人员人均年有效剂量最高,其次为介入放射学工作人员。

| 表2 2011—2013年南京市不同工种放射工作人员个人剂量监测结果 |

| 表3 南京市不同工种不同年份放射工作人员个人剂量监测结果(mSv/年) |

三﹑讨论

本研究结果显示,2011—2013年南京市所监测放射工作人员年有效剂量均在国家规定剂量限值(20 mSv/年)以下,且连续3年人均年有效剂量维持在0.30 mSv/年左右。本单位曾调查了2008—2010年南京市放射工作人员人均年有效剂量,分别为0.64、0.43和0.30 mSv/年[2],可以看出2008—2013年南京市放射工作人员的人均年有效剂量有下降趋势,这3年维持在0.30 mSv/年左右。高于2010年江苏省放射工作人员的0.243 mSv[3],低于2000年全国放射工作人员的1.10 mSv[4],及2010—2012年山西省省直管医疗机构放射工作人员的0.69 mSv[5]。这说明随着经济水平和防护意识的不断提高,放射设备与防护设施得到了改善,南京市放射工作人员放射防护条件这几年有了提高。

不同工种剂量分布方面,2011年是介入放射学工作人员人均年有效剂量最高,与2010—2012年山西省[5]及2010年贵州省[6]报道一致;2012年及2013年都是核医学工作人员人均年有效剂量最高,其次为介入放射学工作人员,与2009年江西省[7]及2010年江苏省[3]报道一致。除核医学外,各工种的人均年有效剂量与南京市2008—2010年放射工作人员各工种人均年有效剂量[2]相比均有下降。

3年中,有9人年有效剂量>5 mSv,其中从事医用X射线影像诊断工作4人,从事介入放射学3人,核医学和工业探伤各1人。有1人年有效剂量>10 mSv,从事医用X射线影像诊断工作。从事医用X射线影像诊断工作年有效剂量>5 mSv的原因可能是工作量大,接触射线时间长,有时铅门没关好,扶持患者做检查等。介入放射学工作人员因操作的特殊性,距离近﹑时间长及不方便使用防护用品等,容易引起个人剂量增高。核医学工作人员因在淋洗﹑分装﹑注射放射性核素及给患者摆位过程中需近距离操作,是引起个人剂量增高的主要原因,此外还存在内照射的可能。1名工业探伤工作人员年有效剂量>5 mSv,可能是未正确佩戴个人剂量计引起。介入放射学、核医学工作人员应正确佩戴个人剂量计,自觉穿戴个人防护用品,提高操作的熟练程度,医疗机构应在这两个科增加投入,合理安排工作量及轮班,以降低受照剂量。

总之,应加强放射防护知识宣传培训工作,增强放射工作人员自我防护意识,加大放射卫生监督力度,提高个人剂量监测水平。此外,对介入手术和核医学药物分装等操作的工作人员,开展手部和头颈部剂量监测十分必要。对从事开放型放射性核素操作的核医学工作人员,应开展内照射个人剂量的监测。

| [1] | 中华人民共和国卫生部. GBZ 128-2002 职业性外照射个人监测规范[S].北京:中国标准出版社,2002. |

| [2] | 李红艳,李亘山,杨声,等. 2008—2010年南京市放射工作人员个人剂量监测结果分析[J].中国辐射卫生,2011,20(4):423-424. |

| [3] | 秦永春,徐小三,杨小勇,等. 2010年江苏省部分放射工作人员个人剂量监测结果[J]. 职业与健康,2012,28(18):2213-2215. |

| [4] | 胡爱英.我国个人剂量监测工作现状和展望[J].中华放射医学与防护杂志,2004,24(4):377-379. |

| [5] | 刘惠芳,范东梅. 山西省2010—2012年省直管医疗机构放射工作人员外照射个人剂量分析[J]. 中华放射医学与防护杂志,2013,33(6):655-656. |

| [6] | 张小乐,布敬双,李舟,等. 贵州省2010年部分放射工作人员外照射个人剂量监测情况分析[J]. 中华放射医学与防护杂志,2012,32(1):96-97. |

| [7] | 何国平,周宁,陈以水,等. 2009年江西省医院放射工作人员个人剂量水平分析[J]. 中华放射医学与防护杂志,2012,32(1):98-99. |

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35