2. 北京市海淀区疾病预防控制中心;

3. 中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所 辐射防护与核应急中国疾病预防控制中心重点实验室

人眼晶状体中水占66%,蛋白质占33%,是机体中蛋白质含量最高的器官,为普通组织的两倍,是对电离辐射最敏感的人体组织之一[1 ,2]。近年来的流行病学研究发现,长期低剂量电离辐射照射会导致眼晶状体混浊的危险性增高。为保障放射工作人员身体健康,指导放射工作人员自身防护,为制订政策措施提供科学依据,本研究对四川、河南、江苏、广东、山东5省放射工作人员眼晶状体混浊状况进行了专题调查。现将结果报道如下。

1.调查对象:采用典型抽样方法,以卫生行业科研专项合作省份四川、河南、江苏、广东、山东为研究范围,以参加2011和2012年度体检的放射工作人员作为研究对象,工种包括从事放射诊断、放射治疗、介入放射学、核医学等接触医学应用放射线的医疗卫生单位的工作人员2 792人和从事工业辐照、工业探伤、发光涂料工作、放射性同位素生产、测井、加速器运行等接触工业应用放射线的企业工作人员1 138人。

2.问卷调查:采用《放射工作人员职业健康管理办法》(卫生部第55号令)中的《放射工作人员职业健康检查表》[3],由参加体检的放射工作人员自行填写或由体检机构工作人员询问后协助填写,从中选取与眼晶状体混浊密切相关的性别、年龄、工龄、工种等危险因素进行分析。

3.眼晶状体混浊检查和判定:用裂隙灯显微镜对眼晶状体混浊状况进行检查,眼晶状体混浊判定方法:参照放射性白内障诊断标准(GBZ 95-2002)对眼部检查的要求[4],由眼科医师对双眼晶状体皮质、核、后囊下部位均进行检查和评价,排除外伤性、先天性、老年性等其他因素所致的眼晶状体混浊,如果3个部位两侧眼晶状体混浊程度不同时,以严重一侧统计。

4.职业分类:根据放射工作人员所在单位、部门和具体工作岗位、射线接触类型等信息,依据卫生部55号令《放射工作人员职业健康检查表》职业照射种类和有关不同工种受照剂量的文献报道,对职业类别进行分类。分为放射诊断和治疗组(包括从事诊断放射学、牙科放射学、放射治疗的放射工作人员)、核医学组(从事核医学的放射工作人员)、介入放射学组(从事介入放射学的放射工作人员)、工业应用组(包括从事工业辐照、工业探伤、发光涂料工业、放射性同位素生产、加速器运行、其他的放射工作人员)、测井组(从事测井的放射工作人员)。

5.统计学处理:采用EpiData 3.1软件进行数据双录入并进行逻辑核查。采用SPSS 21.0软件包进行分析,计数资料采用χ2检验,采用Logistic回归分析方法进行多因素分析。P<0.05为差异有统计学意义。

1. 一般特征:共收集性别、年龄、工龄、工种、眼晶状体混浊等信息全面的放射工作人员3 930例,其中男性2 981例,女性949例,平均年龄(35.96±10.33)岁(18~75岁),平均工龄(11.82±10.17)年(1~58年);从事放射诊断和治疗、核医学、介入放射学、工业应用、测井的人员平均年龄分别为(37.29±10.45)、(39.79±11.22)、(36.66±8.43)、(32.57±9.71)、(38.00±10.77)岁。

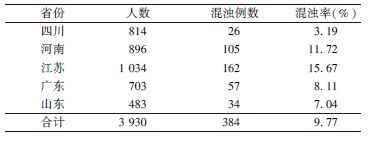

2. 不同省份放射工作人员眼晶状体混浊率:四川、河南、江苏、广东、山东5省放射工作人员混浊总体检出率为9.77%,省份之间差异有统计学意义(χ2=90.86,P<0.05),见表1。

| 表1 不同省份放射工作人员眼晶状体混浊率比较 |

3. 不同性别放射工作人员眼晶状体混浊率:男性放射工作人员眼晶状体混浊率高于女性,分别为10.16%和8.54%,但差异无统计学意义。

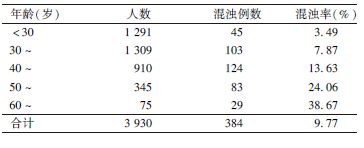

4. 不同年龄放射工作人员眼晶状体混浊率:放射工作人员眼晶状体混浊率各年龄组之间差异有统计学意义(χ2=229.47,P<0.05),晶状体混浊率随年龄的增长而增高,呈线性趋势关系(χ趋势2=212.25,P<0.05),60岁以上放射工作人员眼晶状体混浊率达到38.67%,见表2。

| 表2 不同年龄放射工作人员眼晶状体混浊率比较 |

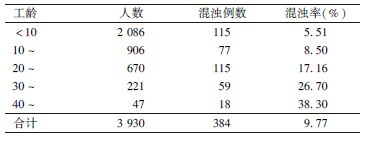

5. 不同工龄放射工作人员眼晶状体混浊率:不同工龄放射工作人员之间相比,眼晶状体混浊率差异有统计学意义(χ2=201.30,P<0.05),随工龄的增长而增高,呈线性趋势关系(χ趋势2=187.34,P<0.05),40年以上工龄的放射工作人员眼晶状体混浊率达到38.30%,见表3。

| 表3 不同工龄放射工作人员眼晶状体混浊率比较 |

6. 不同工种放射工作人员眼晶状体混浊率:从事核医学工作的放射工作人员眼晶状体混浊率最高,为18.48%,从事工业应用的放射工作人员眼晶状体混浊率最低,为7.44%,不同工种放射工作人员相比,差异有统计学意义(χ2=17.26,P<0.05),见表4。

| 表4 不同工种放射工作人员眼晶状体混浊率比较 |

7. 眼晶状体混浊单因素非条件Logistic回归分析:以眼晶状体是否混浊为因变量,分别将眼晶状体混浊可能的危险因素作为自变量进行单因素非条件Logistic回归分析。结果显示,省份、年龄、工龄、工种与眼晶状体混浊有统计学关联(χ2=90.86、229.47、201.30、17.26,P<0.05),性别与眼晶状体混浊无统计学关联。

8. 眼晶状体混浊多因素非条件Logistic回归分析:本研究通过对眼晶状体混浊可能的影响因素进行共线性诊断,7个自变量间不存在共线性,因此,可直接将各自变量纳入模型进行多因素非条件Logistic回归分析。

以眼晶状体是否混浊为因变量,将省份、性别、年龄、工龄、工种等眼晶状体混浊可能的危险因素全部纳入回归模型进行多因素非条件Logistic回归分析。结果发现,患眼晶状体混浊风险随年龄的增加而增高,与30岁以下年龄组相比,30~、40~、50~、60~岁组患眼晶状体混浊的风险OR值分别为2.23(95%CI:1.50~3.32)、2.86(95%CI:1.73~4.74)、4.35(95%CI:2.34~8.06)、8.36(95%CI:3.56~19.65);与从事放射诊断和治疗的工作人员相比,从事核医学、介入放射学工作的人员患眼晶状体混浊的风险OR值分别为1.81(95%CI:1.01~3.26)、1.49(95%CI:1.01~2.18),差异具有统计学意义,从事工业应用、测井工作人员患眼晶状体混浊的风险OR值分别为1.07(95%CI:0.80~1.44)、1.54(95%CI:0.42~5.63),差异无统计学意义。

眼晶状体组织无神经、无血管,处于房水和玻璃体包围之中,依靠周围的房水提供营养供应。眼晶状体前囊膜下上皮细胞是眼晶状体代谢、合成及物质转运过程的中心,眼晶状体上皮细胞层的受损将会导致眼晶状体混浊的发生[5]。在核工业以及核与辐射技术应用领域,接触射线的人数越来越多,眼晶状体作为对放射线最为敏感的组织之一,职业性长期低剂量电离辐射受照对眼晶状体混浊的影响受到广泛关注。

对四川、河南、江苏、广东、山东5省放射工作人员的研究结果显示,眼晶状体混浊检出率不同省份间差异有统计学意义,这可能与各省放射防护水平、眼晶状体混浊检出能力等有关;与从事放射诊断和治疗的人员相比,从事核医学、介入放射学工作的人员患眼晶状体混浊的风险增高,且差异有统计学意义,从事工业应用、测井人员患晶状体混浊的风险没有增高,与国内部分文献报道结果一致[6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]。核医学工作人员的工作场所属于开放型放射性工作场所,分装、给药和注射放射性药物后受检者分区候诊操作与管理不规范会造成工作场所污染和核医学工作人员外照射剂量水平较高[15, 16]。介入治疗工作人员操作时一般站在床侧,边插管边看荧光屏,无法避开直射线束,完全暴露在X射线辐射场中,且距X射线管和患者距离近,X射线曝光量大,历时长导致介入放射工作人员接受较高水平的暴露或局部器官暴露,高于传统X射线诊断工作者所接受的剂量[17, 18],尤其是近年来介入放射学的发展使其应用领域显著扩展,所致辐射剂量超出了普通X射线检查的数十倍甚至数百倍[19]。而放射诊断和治疗人员以及工业应用人员一般是隔室远距离操作,因此,受照剂量相对较低。研究结果提示,长期从事核医学和介入放射学工作与眼晶状体混浊有关联,因此,应着重做好核医学和介入放射学工作人员的辐射防护工作。

眼晶状体混浊的发生和发展是一个复杂的过程,是多因素作用的结果,影响因素包括种族、性别、遗传、年龄等自身因素以及糖尿病、药物使用、吸烟[20]、饮酒[21]、紫外线照射[22, 23]、职业性辐射损伤、营养(如维生素C、E的摄入)、眼部外伤等外部因素[24, 25],国内对低剂量电离辐射照射与眼晶状体混浊关系的研究都没有对以上因素进行调整,影响了结果的可信度。此次对于5省放射工作人员合并样本的研究对性别、年龄、工龄这些混杂因素进行了调查,并在数据分析过程中进行了调整,来观察不同工种放射工作人员眼晶状体混浊的危险性。本研究还对工种进行了区分,以观察不同工种放射工作人员的眼晶状体混浊的差别。

放射工作人员个人剂量监测是职业健康监护的重要内容,是评价职业人员卫生防护和健康的重要依据,在今后工作中,应加强个人剂量数据的监测工作,为研究长期低剂量电离辐射与白内障关系提供剂量信息,可通过佩带眼晶状体剂量计获得放射工作人员眼晶状体实际受照剂量。在今后放射工作人员低剂量电离辐射与白内障关系的研究中,还应该更加全面地收集性别、年龄、用药、营养、紫外线受照、吸烟、饮酒等混杂因素数据信息,扩大样本含量,使分析结果能真实地反应长期低剂量电离辐射对放射工作人员眼晶状体混浊的影响,为制订相关标准和开展辐射防护提供科学的依据。

| [1] | Ainsbury EA, Bouffler SD, Dorr W, et al. Radiation cataractogenesis: a review of recent studies[J]. Radiat Res,2009,172(1): 1-9. |

| [2] | Brown NP. The lens is more sensitive to radiation than we had believed[J]. Br J Ophthalmol,1997,81(4): 257. |

| [3] | 中华人民共和国卫生部. 放射工作人员职业健康管理办法[Z].2007. |

| [4] | 中华人民共和国卫生部. GBZ 95-2002 放射性白内障诊断标准[S]. 北京:中国标准出版社,2002. |

| [5] | 孙红,惠延年,王琳,等. 晶状体上皮细胞凋亡与白内障发生的分子生物学机制[J]. 中国临床康复, 2003,7(3):398-401. |

| [6] | 严翠先,曹敏. 深圳市放射作业人员晶状体浑浊情况调查[J]. 眼外伤职业眼病杂志(附眼科手术),2010,32(5): 337-339. |

| [7] | 颜玲, 柳光忠,张宁. 953例放射工作人员眼晶体状况分析[J]. 中国辐射卫生,2004,13(2): 153-154. |

| [8] | 梁梅, 朱林平,葛宪民. 广西医疗机构放射工作人员眼晶状体混浊的调查[J]. 中国职业医学,2009,36(4): 292-294. |

| [9] | 王强. 茂名市医用X射线工作人员健康状况调查[J]. 中国辐射卫生,2008,17(2): 198-199. |

| [10] | 张青碧, 孙宗建, 叶运莉,等. 某市2006年放射工作人员健康状况现况调查[J]. 现代预防医学,2008,35(8): 1418-1419. |

| [11] | 夏思泉, 宋海燕, 吴鸣,等. 放射线工作人员晶体和免疫功能改变分析[J]. 江苏预防医学,2004,15(4): 39-40. |

| [12] | 马子建, 方四新,杨晓兰. 合肥市2008年放射工作人员健康状况分析[J]. 中国辐射卫生,2010,19(3): 314-315. |

| [13] | 张代斌. 重庆市放射工作人员317名眼晶状体状况分析[J]. 中国当代医药,2010,17(2): 122-123. |

| [14] | 李贞, 刘伟, 李全太,等. 低剂量医用电离辐射对工作人员健康的影响[J]. 中国辐射卫生,2009,18(1): 11-12. |

| [15] | 石二为, 李涤,刘宝辰. 核医学科工作场所的放射性水平及防护状况分析[J]. 职业与健康,2002,18(4): 106-107. |

| [16] | 方志林,陈新俤. 福建省临床核医学放射工作人员外照射个人剂量水平[J]. 海峡预防医学杂志,2010,16(3): 48-49. |

| [17] | 于夕荣,何顺升, 杨珂,等. 82例介入放射学工作者剂量与效应分析[J]. 中华放射医学与防护杂志, 1999, 19(3):216-217. |

| [18] | 孙培芝, 王明龙, 孙扣红,等. 介入放射工作人员及患者受照剂量监测研究[J]. 中国辐射卫生,2003,12(2): 94-95. |

| [19] | 楚彩芳, 张钦富,赵艳芳. 河南省省直医疗单位介入放射工作人员受照剂量调查[J]. 中国辐射卫生,2009,18(4): 442-444. |

| [20] | Kelly SP, Thornton J, Edwards R, et al. Smoking and cataract: review of causal association[J]. J Cataract Refract Surg,2005,31(12): 2395-2404. |

| [21] | Hiratsuka Y, Ono K, Murakami A. Alcohol use and cataract[J]. Curr Drug Abuse Rev, 2009,2(3): 226-229. |

| [22] | Dolin PJ. Ultraviolet radiation and cataract: a review of the epidemiological evidence[J]. Br J Ophthalmol,1994,78(6): 478-482. |

| [23] | Balasubramanian D. Ultraviolet radiation and cataract[J]. J Ocul Pharmacol Ther,2000,16(3): 285-297. |

| [24] | Robman L,Taylor H. External factors in the development of cataract[J]. Eye,2005,19(10): 1074-1082. |

| [25] | West S. Epidemiology of cataract: accomplishments over 25 years and future directions[J]. Ophthalmic Epidemiol,2007,14(4): 173-178. |

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35