2. 马鞍山市人民医院心内科, 243000

多层螺旋CT冠状动脉血管成像(CT coronary angiography,CTCA)对冠心病的筛查和早期诊断具有重要价值。针对CTCA的高辐射剂量文献报道已有多项个体化扫描方案,在降低CTCA辐射剂量方面具有一定的临床效果[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]。本研究根据回顾性心电触发序列(retrospective ECG-gated,RG)固定管电流下定位像胸部径线、胸部CT值与升主动脉噪声的关系,推导管电流的换算公式和对应值速查表,并根据患者心率设定前瞻性心电触发序列(prespective ECG-gated,PG)扫描参数,探讨在保证图像质量的前提下,进一步降低PG CTCA辐射剂量的可行性。

1.一般资料:病例纳入标准为临床确诊及怀疑冠心病患者及体检者;排除标准为碘对比剂过敏者、孕妇、严重心肾功能不全(肌酐> 150 mol/L或> 1.7 mg/L)、不能屏气配合者、心律不齐患者以及冠状动脉旁路手术患者[8]。本研究经医院伦理委员会批准,所有患者扫描前均签署知情同意书。

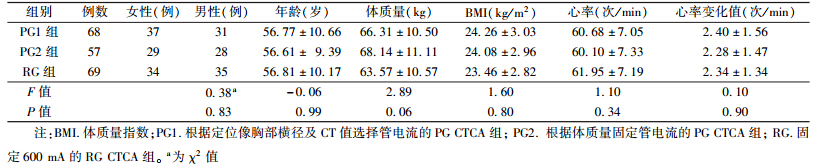

将连续扫描的194例患者按例数不等的完全随机区段分组法分为3组,即回顾性心电触发序列RG组69例,前瞻性心电触发序列2组即PG1组68例、PG2组57例。根据RG组患者的病例资料,推导常规定位像管电流的换算公式和对应值速查表。将所推导的速查表应用于PG1组患者作为研究组,PG2根据体质量固定选择管电流为对照组。3组患者的性别、年龄、体质量、体质量指数(BMI)以及心率与心率波动差异无统计学意义,见表 1。

| 表 1 前瞻性(PG1组、PG2组)与回顾性序列扫描患者基本资料比较(x±s) |

2.MSCT扫描及图像后处理: 患者检查前监测心率,于CT扫描前45 min按1 mg/kg口服美托洛尔,心率控制在75次/min以内,平静吸气后屏气20 s。患者取仰卧位,正侧位定位扫描覆盖全部心脏区域。先行测定肘静脉—主动脉的循环时间:经肘前静脉以4.5 ml/s流速注射对比剂20 ml(优维显370 mgI/ml,德国拜耳公司),选择主动脉根部水平层面测出时间密度曲线,确定扫描延迟时间。扫描为头足方向,范围自支气管分叉平面下2 cm至心尖以下1 cm。右侧肘静脉注射对比剂75 ml,注射流率4.0 ml/s,随后以相同流率注射40 ml生理盐水。

扫描参数与图像后处理:采用美国GE Light Speed XT机,机架转速0.35 s/r,探测器宽度0.625 mm×64,重组层厚0.625 mm,视野(FOV)250 mm×250 mm,矩阵512×512,后降噪软件为C2。1RG参数设置:管电压120 kV,固定管电流600 mA;螺距0.22~0.24,根据心率自动调整,重建R-R间期75%;2PG参数设置:拓宽时间(padding time,PT)与重建R-R间期:心率≤65次/min,PT 100 ms,重建R-R间期75%;66 < 心率≤75次/min,PT 200 ms,重建R-R间期60%[9]。后者在扫描完成后,需要重新调整以选择R-R间期最佳重建时相方可获取优质冠脉CTA图像。PG1组扫描管电流依据推导的个体化管电流公式进行选择;PG2组依据患者体质量选择管电流,< 77 kg者取400 mA,≥77 kg者取500 mA[9]。图像重建模式为Std,图像后处理为ADW 4.5配有的冠脉分析软件。

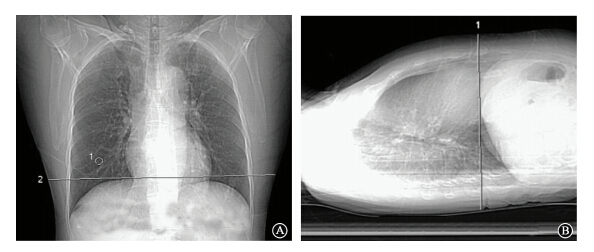

3.定位像图像测量:采用正侧位双定位,选择T10椎体上缘水平,从正位像上测量胸部横径以及测量膈肌上方右侧锁骨中线处肋间隙的胸部CT值取其平均值,感兴趣区(ROI)为100 mm2(图 1A);以相同高度侧位像上测量胸部前后径(图 1B)。

| A. 前后位定位像测量T10右下胸部CT值(1)及上缘水平横径(2);B.侧位像测量相同椎体水平前后径(1)图 1 胸部定位像横径、CT值及前后径测量 |

4.图像噪声测量:在主动脉分出冠状动脉左主干的层面,选取面积相等的ROI(200 mm2),以CT值的标准差作为图像噪声,为避免因对比剂混合不均造成的误差,取左主干层面上下3层的平均值作为该患者的图像噪声。

5.扫描剂量计算:所有病例仅计算 CTA扫描时的辐射剂量,容积剂量指数 (CTDIvol)及剂量长度乘积(DLP)由CT扫描仪自动计算所得,有效辐射剂量(E)计算根据公式:E(mSv)=DLP×k,本研究中采用胸部的k值取0.014 mSv·mGy-1·cm-1)[10]。

6.图像评价:由两位资深CTA诊断经验的放射科医师在不知道患者临床病史、扫描时心率及其他临床检查资料扫描时心率及其他临床检查资料(传统冠状动脉造影、心电图等)的情况下,观察横轴面、MPR、CPR及MIP图像,采用美国心脏协会(AHA)冠状动脉段分段方法,对所有冠状动脉节段(管径≥1.5 mm)进行评分。冠状动脉图像分为3级,相应评为 1~3分:1级为血管显示对比良好,边界清晰,无伪影;2级为血管显示较清晰,有轻度伪影;3级为血管显示不清,血管有严重伪影。质量评为1~2级的为可评估血管,3级为不可评估血管[11]。

7.统计学处理:研究结果采用SPSS 19.0软件进行统计处理。计量资料采用x±s或范围表示,计数资料采用绝对数和百分比表示。应用多元线性回归分析推导定位像测量参数与管电流的换算公式和对应值速查表; 3组间年龄、体质量、BMI、心率、心率变化值、有效管电流量、CTDIvol、DLP、E、胸部定位像横径、前后径、胸部CT值及主动脉噪声比较均采用单因素方差分析,组间两两比较采用Bortferroni法。图像质量评分采用R×2列联表的χ2检验。P < 0.05为差异有统计学意义。

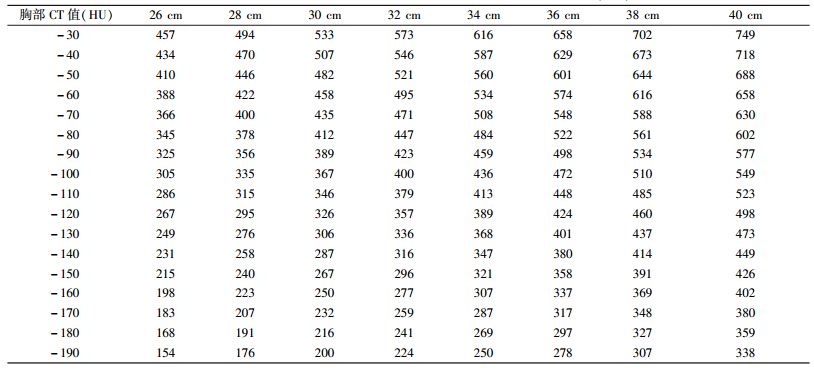

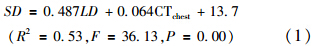

1.推导管电流的换算公式和对应值速查表:测量胸部定位像参数,横径为(32.75±2.47)cm;前后径为(24.39±2.36)cm;CT值为(-110.13±33.71)HU;升主动脉CT值和噪声分别为(397.53±65.31)和(22.59±3.96)HU。以主动脉噪声为因变量,胸部横径、前后径及CT值为自变量进行多元回归分析。数据引入方法取后向消去法(backword elimination),结果显示,CT值:t=5.62,P=0.00;横径:t=2.22,P=0.03;前后径:t=0.84,P=0.40;将相关性较小的前后径删去,拟合69例患者定位像CT值、横径与主动脉噪声的函数关系,得到恒定管电流(600 mA)下多元线性方程:

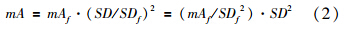

已知噪声与管电流的关系:

式中:SD.主动脉噪声,LD.胸部横径,CTchest.胸部CT值,SDf=28HU(图像可接受噪声),mAf=600 mA(恒定管电流),mA.个体化管电流。

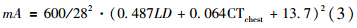

将公式1带入公式2,推导出定位像CT值和横径与管电流的关系:

根据公式3,推算出当噪声等于28 HU时,定位像CT值和横径与管电流的对应值及速查表(表 2)。

| 表 2 定位像不同患者胸部CT值和横径与管电流的关系速查表(mA) |

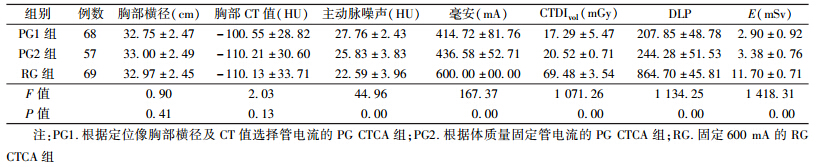

2. PG与RG CTCA图像测量参数、辐射剂量及图像质量的比较:3组之间胸部横径、肺部CT值差异均无统计学意义(P > 0.05)。主动脉噪声、扫描毫安值、CTDIvol、E 差异有统计学意义。组间两两比较:与RG组比较,PG1、PG2的主动脉噪声、扫描毫安值、CTDI、E值均明显减小,PG1与PG2的主动脉噪声、扫描毫安值、CTDIvol、DLP、E差异均有统计学意义(F=0.90~1418.31,P < 0.05,表 3)。PG1组主动脉噪声(27.76±2.43)HU,与目标噪声值28 HU接近。3组血管评分与可评估血管比较差异无统计学意义(χ2=6.89、2.54,P > 0.05)。

| 表 3 各组CTCA图像测量参数及辐射剂量的比较 |

CTCA自问世以来,其较高的阴性预测值在冠状动脉疾病的筛查中发挥着重要作用。然而,由此产生的高辐射剂量一直广受质疑。目前CTCA减低辐射剂量的措施很多,包括降低管电压、前后滤过器的应用、扫描长度与范围的控制、管电流调制技术、前瞻性心电触发序列技术等[12],就单源MDCT而言,前瞻性心电触发序列技术是最有效降低剂量措施之一。合理选择拓宽时间与采集时相,可以拓宽前瞻性心电触发序列技术的心率适用范围,为回顾性调整重建时相,增加高质量影像的获得机会提供可能。将采集时相设置为60% R-R间期,拓宽时间为200 ms,可获得收缩晚期与舒张中晚期的数据(40%~80%R-R间期)[9],使心率在75次/min以下均可采用前瞻性心电触发序列技术。

以往文献介绍较多的是根据患者体质量或BMI进行CTCA辐射剂量个体化调节[2],已有研究表明,BMI并不能完全反映胸部的解剖生理及病理情况[3, 5]。人体径线与断面参数比传统参数即体质量或BMI能更好地适应体型的变化[13],以此为依据可能更为准确。BMI相同的患者,可因胸廓大小、胸部肌肉和皮下脂肪的厚度与结构比例,以及机体病理情况如肺气肿等不同,导致计算结果产生一定偏差。而即便是相同的胸部横径和前后径,由于上述因素,对X射线的衰减也可能存在很大差别。

本研究综合以上因素,为避免上肢上举程度差异、乳腺投影对测量值的影响,选择定位像T10椎体上缘平面测量胸部前后径与横径。将定位像胸部径线与胸部CT值结合起来,设想通过对胸部横径、前后径、CT值与主动脉噪声的关系进行研究,寻找一种既能反映个体差异,又能较为简便、准确的选择个体化扫描参数的方法。多数学者以主动脉噪声设定为27或28 HU的基础上确定个体化扫描方案[1, 3, 6]。本研究设定主动脉噪声基准为28 HU,作为选择扫描参数的依据。在常规剂量下,以主动脉噪声为自变量,其余3个参数为因变量,进行多元回归分析,剔除相关性较小的胸部前后径。以此为基础,推算出主动脉噪声28 HU水平上扫描mA值与胸部横径和CT值的关系及速查表,选择个体化的扫描mA值。经验证主动脉噪声为(27.76±2.43)HU,与目标噪声值接近,说明本方案的正确性,弥补了单纯使用BMI调节带来的不足。与根据体质量选择mA的PG2组比较,主动脉噪声、CTDIvol、E差异均有统计学意义,而图像质量可满足诊断,避免了固定管电流或经验值带来的剂量过大或过小,噪声控制不均衡,图像质量不稳定的弊端。管电流换算公式及速查表简便实用,对同类型CT设备及其他冠状动脉CTA扫描未配置自动管电流调制功能的CT设备的用户具有实用指导意义。

本研究尚有一些不足如图像噪声水平:现有文献大多以主动脉根部噪声27或28 HU作为控制图像质量的标准,在不影响图像质量的前提下,适当提高噪声水平能够进一步降低辐射剂量,前提是采用迭代重建(ASIR)。侯阳等[10]在应用ASIR对PG CTCA的研究中,其满足诊断要求的低剂量组噪声范围在33.2~36.0 HU。ASIR可以显著降低噪声,在剂量降低61%的条件下仍可得到与常规剂量FBP重建相当的图像质量[11]。由于设备的局限性,本研究受到一定限制。kV:据文献报道,管电压从120 kV降至100 kV,辐射剂量下降约40%。在中低BMI(< 23.0 kg/m2)的患者中应用80 kV管电压扫描,与120 kV比较,尽管SNR及CNR有所下降,但图像评分没有明显差异,能够显著地降低辐射剂量及对比剂用量[14]。Schuhbaeck等[15]认为主动脉根部平面的胸部实体组织面积(除去肺与纵隔)可作为选择管电压的图像噪声唯一独立预测因子。今后本研究将就界定胸部横径与CT值组合的参数节点选择适当管电压,实施100 kV及以下的低管电压CTCA,做进一步深入研究。

| [1] | 綦维维,杜湘珂,郭英. 64层螺旋CT心脏成像获得一致噪声及控制辐射剂量的个体化管电流选择方法[J].中华放射学杂志,2008,42(10):1026-1030. |

| [2] | Tatsugami F,Husmann L,Herzog BA,et al.Evaluation of a body mass index-adapted protocol for low-dose 64-MDCT coronary angiography with prospective ECG triggering[J].AJR Am J Roentqenol,2009,192(3):635-638. |

| [3] | 高建华,李涛,李剑颖,等. 64层螺旋CT冠状动脉成像定位像CT值与管电流关系的研究[J].中华放射学杂志,2009,43(7):719-724. |

| [4] | 吕云罡,张建功. 个体化低剂量扫描在64排CT冠状动脉成像中的临床研究[J].临床放射学杂志,2011,30(12):1820-1825. |

| [5] | Li JL, Huang MP, Liang CH,et al.Individualized radiation dose control in 256-slice CT coronary angiography (CTCA) in retrospective ECG-triggered helical scans: using a measure of body size to adjust tube current selection[J].Eur J Radiol, 2012,81(11):3146-3153. |

| [6] | 康德强,赵晶,彭楠,等.辐射剂量个体化基础上降低64层螺旋CT冠状动脉成像扫描剂量的应用研究[J].中华放射学杂志,2012,46(3):234-238. |

| [7] | Shen J,Du X,Guo D,et al. Prospective ECG-triggered coronary CT angiography:clinical value of noise-based tube current reduction method with iterative reconstruction[J]. PloS One,2013,8(5):e65025. |

| [8] | 古今,吴晟,史河水,等.低剂量冠状动脉CTA:前瞻性与回顾性心电门控扫描的对比分析[J]. 放射学实践,2011,26(7):716-720. |

| [9] | 赵磊,王泽锋,刘挨师.中等心率下64层螺旋CT前瞻性心电门控冠状动脉成像的可行性研究[J].国际医学放射学杂志,2012,35(1):5-9. |

| [10] | 侯阳,于兵,郭启勇,等.迭代重建对前置门控冠状动脉CT图像质量及辐射剂量的影响[J].中华放射学杂志,2013,47(4):305-309. |

| [11] | Karlo C,Leschka S,Goetti RP,et al.High-pitch dual-source CT angiography of the aortic valve-aorti root complex without ECG-synchronization[J].Eur Radiol,2011,21(1):205-221. |

| [12] | 赵磊,刘挨师.前瞻性心电门控MSCT冠状动脉成像研究进展[J].国际医学放射学杂志,2010,33(5):442-445. |

| [13] | 舒荣宝,何永胜,仝开军,等.腹部CT个体化扫描参数的临床研究和剂量优化[J].中华放射医学与防护杂志,2013,33(2):204-206. |

| [14] | Cao JX,Wang YM,Lu JG,et al.Radiation and contrast agent doses reductions by using 80-kV tube voltage in coronary computed tomographic angiography: a comparative study[J]. Eur J Radiol, 2014,83(2):309-314. |

| [15] | Schuhbaeck A, Schaefer M, Marwan M,et,al. Patient-specific predictors of image noise in coronary CT angiography[J]. J Cardiovasc Comput Tomogr,2013,7(1):39-45. |

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35