近年来,正电子发射计算机断层扫描(PET/CT)和单光子发射断层扫描(SPECT/CT)的应用不断发展。为了解河南省内PET应用工作场所防护现况,对省内目前已投入使用的PET工作场所进行相关调查。 一、材料与方法

1. 调查对象:省内目前在用的使用18F的全部PET/CT和SPECT/CT,包括PET/CT 4台,均为三甲医院;SPECT/CT7台,其中,三甲医院4家,二甲医院3家。

2. 检测仪器:PET场所周围剂量当量率测量使用451P型加压电离室巡测仪(美国Fluke公司),表面污染测量使用RadEye AB100型多用途测量仪(美国Thermo公司)。所有检测仪器均经国家计量部门校准,并在有效期内使用。

3. 检测方法:工作场所布局调查,按照国家相关标准以及文献[1,2],进行工作场所布局合理性的评定;周围剂量当量率测量时先对每个区域进行巡测,然后选取剂量率最大位置重复测量,读取5个读数;表面污染测量按照GB/T 14056.1-2008[3]的方法进行,每个测量点重复测量3次,取均值。 二、结果

1. PET工作场所的设置状况调查:PET/CT的工作场所布局设置均为合理。在7家SPECT使用单位中,有3家布局设置中人员流动有交叉,配备了专用候诊间有2家,配备候诊床位的仅有4家,有1家配有留观室。

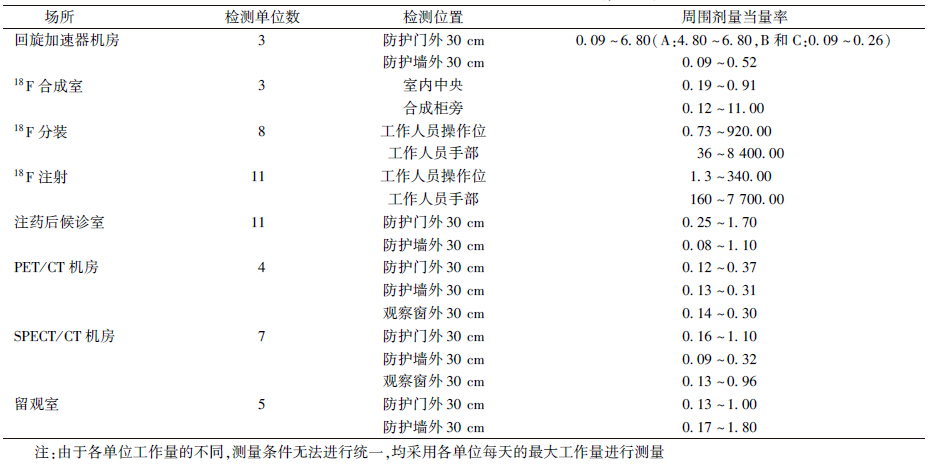

2. 工作场所辐射水平:使用18F时的工作场所周围剂量当量率见表 1。由表 1可见,各功能性房间外的剂量率均较低,室内操作时剂量率较高,分装注射环节的瞬时剂量率最高,工作人员手部剂量率最高可达8.4 mSv/h。调查原因是在某单位在分装注射环节未使用合适的注射器防护套所致。

| 表 1 18F工作场所周围剂量当量率检测结果(μSv/h) |

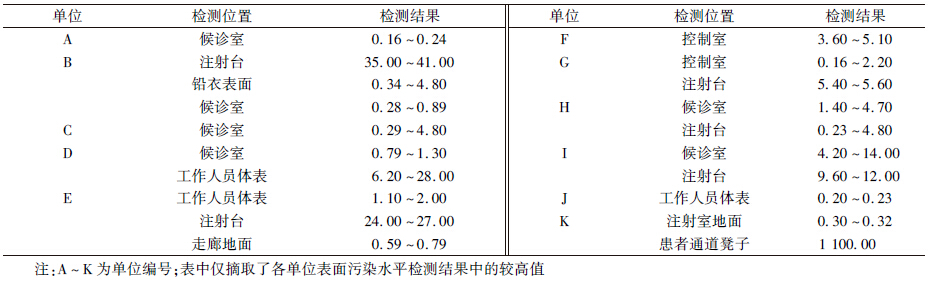

3. 工作场所表面污染水平:PET工作场所表面污染监测结果列于表 2。由表 2可知,有1个单位的工作人员体表表面污染水平超过了GB 18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》的规定[4],经调查原因是工作人员在分装注射操作中未使用一次性防护用品,裸手进行操作,导致双手被污染所致。还有1个单位患者通道的凳子表面污染水平超过了GB 18871-2002的规定[4],经调查,其原因主要是受检者接受完药物注射后,注射针孔渗血将其污染导致。

| 表 2 PET工作场所表面污染水平的检测结果(Bq/cm2) |

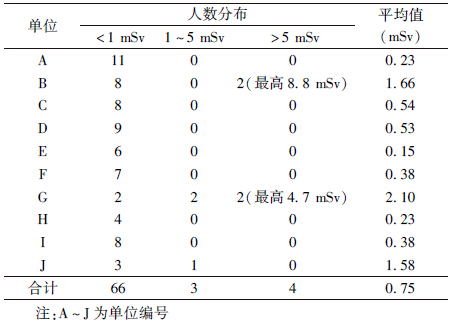

4. 工作人员个人剂量监测结果:有1个单位SPECT/CT刚开展工作,现尚无个人剂量监测结果,其余10家医院工作人员年有效剂量统计结果见表 3。由表 3可知,有2个单位工作人员个人剂量监测结果较高。经调查,该单位部分工作人员还从事更换回旋加速器滤膜、维修药物合成箱故障、协 助更换回旋加速器靶等操作,导致部分人员年剂量较高。在G单位的调查发现,工作人员还从事131I治疗工作,调查了G单位开展PET显像之前的2011年和2012年的个人剂量监测结果,分别为:1.6~4.6 mSv/年(平均2.4 mSv/年)和0.8~4.7 mSv/年(平均2.2 mSv/年),与表中监测结果基本一致,因此,确定G单位工作人员外照射主要贡献来源于131I,而非PET工作。

| 表 3 PET工作人员年有效剂量监测结果 |

在PET检查中,受检者注射放射性药物后应设置专用候诊室,根据工作量设置候诊室的数量,保证每位受检者有独立的候诊室[2]。调查中,4家PET/CT单位虽设置有专用的候诊室,但部分单位的候诊室数量难以满足其工作量的需求;而7家SPECT/CT使用单位中仅有2家设置了专用候诊室,其余均同其他核素显像检查人员混用候诊室,且6家未设置留观室,受检者检查完毕后需返回候诊室内进行留观,很难避免受检者之间接受不必要的照射。因此,建议PET应用单位在设计阶段应充分考虑布局,避免出现相关功能用房不足等问题。

工作场所周围剂量当量率检测结果中较高的位置主要出现在分装注射环节,尤其是在分装注射环节未使用合适的防护用品时。因此,在进行分装注射等操作时,工作人员应提高熟练程度以减少操作时间,并使用适当的辅助屏蔽设施,尽量减少受照剂量。

表面污染水平检测中,D单位工作人员体表表面污染水平超过了GB 18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》的规定[4],经调查原因是工作人员属新上岗人员,上岗前未经过防护知识和安全操作培训,操作中未遵循操作规范所致。故单位应加强对工作人员的培训,同时在工作中要加强管理,严格按照操作规范进行。此外,K单位患者通道的凳子表面污染水平超过了GB 18871-2002的规定[4],其原因主要是注药后受检者将其污染导致。故单位应加强对注药后受检者的管理,告知其用药注意事项,避免此类事件的发生。

PET工作人员年个人有效剂量统计结果与相关报道[5]基本一致,且均满足有关职业照射剂量限制的规定[4],但由于在分装和注射操作时工作人员手部剂量率较高,还应加强对操作人员手部剂量的监测。

| [1] | 中华人民共和国卫生部. GBZ 120-2006 临床核医学放射卫生防护标准[S]. 北京:中国标准出版社,2006. |

| [2] | 张奇, 练德幸, 梁婧, 等. PET/CT工作场所合理布局设计的探讨与分析[J]. 中国医学装备,2014,11(6): 46-49. |

| [3] | 国家质量监督检验检疫总局. GB/T 14056.1-2008 表面污染测定 第1部分:β发射体(Eβmax > 0.15 MeV)和α发射体[S]. 北京:中国标准出版社,2009. |

| [4] | 国家质量监督检验检疫总局. GB 18871-2002 电离辐射防护与辐射源安全基本标准[S]. 北京:中国标准出版社,2003. |

| [5] | 张震,张奇,朱卫国,等. 核医学放射防护状况调查与分析[J]. 中华放射医学与防护杂志,2012,32(6): 642-643. |

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35