2. 第三军医大学附属大坪医院野战外科研究所神经外科

立体定向放射外科(stereotactic radiosurgery,SRS)治疗癫痫病与常规手术切除致痫灶相比,具有无创、安全、风险小等优点,缺点是有的患者可能会出现程度不等的放射性脑水肿,导致神经功能障碍[1]。因此,制定合理的治疗计划,对于减轻放射性脑水肿的发生,提高患者的疗效,改善患者的生活质量至关重要。本研究回顾性分析采用SRS治疗患者的病灶体积和放疗剂量,发现放射性脑水肿的发生与靶区剂量和体积之间存在着可预测的相关性。

1. 一般资料及分组:病例选自1999年10月至2005年5月在山东万杰医院及重庆大坪医院γ刀中心治疗的各种类型的难治性癫痫患者,共计136例。其中,男性95例,女性41例,年龄7~63岁,平均年龄21.6岁,发病时间2~22年,平均时间10.2年。病灶体积15~60 cm3。136例患者共确定癫痫灶311个,平均每例患者2.29个,其中,颞叶215个,额叶27个,顶叶48个,以及枕叶21个。按国际癫痫发作类型分类,全身性发作者108例,部分性发作者28例。病例选择标准:1癫痫发作病史超过2年、正规服用抗癫痫药仍每月平均发作1次以上;2年龄在7岁以上,智商>70分;3MR/CT、SPECT、PET、电生理(EEG)检查,癫痫灶与临床发作类型相符;4患者及家属均已知情。136例患者按病灶个数(1、2、3及4)分为4组:1、2、3及4组;按吸收剂量分为3组:<13 Gy组,13~18 Gy组及>18 Gy组;按病灶体积分为3组:<30 cm3组,30~50 cm3组及>50 cm3组。所有病例均经本院论理委员会认证,且患者及家属均鉴署知情同意书。

2.癫痫灶的定位:在致痫灶的定位方面,考虑临床症状、EEG、局部脑血流灌注或脑代谢(SPECT和PET),以及形态学结构改变(CT和MRI) 等4个指标。至少应有3个指标出现阳性表现且互相吻合,才可将其定为致痫灶。

3.癫痫灶的照射

(1) 诺力刀照射:采用德国BrainScan Novalis系统。119例患者在山东万杰医院治疗。采用7~9个共面和非共面固定束照射,射束形状与病灶形状在该切面上相吻合,每个射束均须避开眼球和脑干,使剂量聚焦照射分布更加合理,确定病灶的影像资料与治疗定位时的CT影像资料行图像融合。靶区中心剂量12~20 Gy,边缘剂量11~16 Gy(50%~90%的等剂量线)。单病灶者一次性完成治疗,多病灶者每日治疗1个病灶。

(2) γ刀治疗:采用法国OUR C型旋转式γ刀。17例患者在重庆第三军医大学大坪医院采用PET和MRI融合图像勾画靶区。14 mm准直器,50%等剂量曲线,靶区中心剂量15~25 Gy,边缘剂量7.5~12.5 Gy,患者均为单病灶者,一次性完成治疗。边缘超过20 Gy即为大剂量照射。

4.复查随访:电话随访临床变化,MRI观察水肿变化。用Excel表格统计病灶数量、各病灶体积和靶区中心剂量,绘制散点图,以是否发生脑水肿为二分类资料,进行 Logistic 回归性分析。使用统计学软件SPSS 16.0进行验证。

1.低剂量照射癫痫灶的并发症

(1)临床表现:136例患者癫痫发作次数增多者8例,头痛、呕吐者13例,肢体运动障碍者9例。

(2)影像学表现:放射性脑水肿的出现最早在照射后2个月,持续时间最长6年,平均0.5~2年。19例患者影像学出现不同程度的放射性脑水肿13.9%(19/136),均经MRI/CT证实。CT呈低密度影;MRI表现为:T1WT低信号,T2WT高信号,脑组织有占位效应,增强扫描见不规则环形强化。16例患者仅表现为单侧额、顶、颞叶局限性水肿,经脱水、对症治疗2~5年后脑水肿消失。3例为颞顶区及丘脑大范围水肿,中线移位。其中,2例误以胶质瘤致颅内高压行开颅手术,病理未见肿瘤细胞;另1例颅内高压者经反复脱水治疗6年,左侧顶叶形成多囊性脑坏死,行脑室镜下减压术后,MRI示大片状脑坏死、囊变,患者右侧肢体偏瘫。

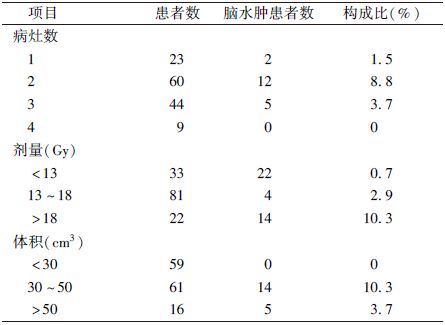

2.病灶数目、体积和剂量统计:每例患者照射病灶体积相加为病灶体积总和(V总),136例平均V总为(33.49±15.09)cm3,给予各病灶的靶区中心剂量总和再除以病灶个数为各病灶的剂量均值(D均),全部病例的D均为(14.39±2.50)Gy。发生放射性脑水肿的19例患者的V总为(48.33±13.80)cm3,D均为(18.49±1.65)Gy;未发生脑水肿的117例患者的V总为(31.33±14.06)cm3,D均为(13.79±1.90)Gy。病灶个数、体积和病灶的照射剂量,以及发生放射性脑水肿的例数列于表 1。

| 表 1 各组患者发生放射性脑水肿的结果 |

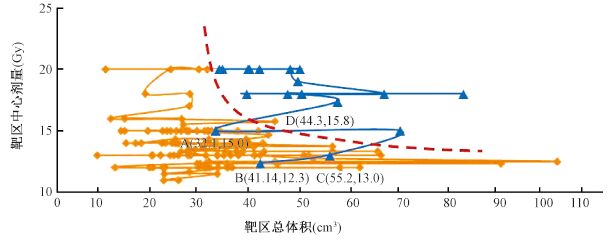

3.放射性脑水肿与靶区体积和剂量的相关性:无放射性脑水肿的患者和出现放射性脑水肿的患者有较明显的趋势性结果见图 1。蓝色的4例患者(A、B、C、D)均为接受诺力刀照射的患者,与所形成的趋势分布有悖。由图 1可见,放射剂量>18 Gy靶区体积>30 cm3时,发生脑水肿的概率也比较大;<13 Gy的病例中仅有1例发生脑水肿,而这一例主要是因为其2个病灶的距离相距较小,2个靶点50%~80%的等剂量线相互贡献有关。体积<30 cm3者均无脑水肿发生,病灶总体积>100 cm3时,如剂量<13 Gy亦无脑水肿发生。

| 图 1 靶区体积与靶区中心剂量的散点图(蓝色为出现脑水肿的病例) |

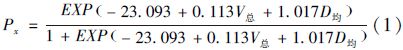

因此,视A、B、C、D 4例患者为特殊病例,在作相关性分析时予以去除,以是否发生放射性脑水肿作为二分类资料,采用二分类 Logistic回归性分析,得出方程如下:

式中,Px为发生脑水肿的概率,EXP表示反对数函数。Px值越接近于0,说明发生放射性脑水肿的可能性越小;越接近于1,则发生脑水肿的可能越大。为了更加直观地表示,将Px值换算成百分率,经统计学软件SPSS 16.0验证,总预测正确率为94.7%。

(1)实际病例验证:将全部患者的体积和吸收剂量分别代入预测方程,其中未出现脑水肿的预测符合率为96.6%,出现水肿的预测符合率为82.4%,总符合率为94.7%。

(2)特殊病例验证:A、B、C 3例特殊患者的V总分别为32.1、41.14和55.2 cm3,D均分别为15.0、12.3和13.0 Gy,预测出现放射性脑水肿的概率分别是1.46%、0.27%和2.57%。去除这3个特殊病例,发生放射性脑水肿的平均预测值是76.74%,预测值>50%者15例;病例D的体积为44.3 cm3,吸收剂量15.8 Gy,预测值是11.13%,而未发生放射性脑水肿病例的平均预测值为4.79%。预测值>10% 者11例,其中>50%者5例,最高89.7%。由此可以看出,当病灶总体积>100 cm3或平均剂量>20 Gy时,上述公式的表达则明显失真,可见本预测公式在特定范围外存在着一定的局限性。

SRS的新理论指出,使用外部生成的电离辐射控制或根除已被确定的目标,目的在于使靶区体积和处方剂量区域相一致,靶区之外不存在明显的照射剂量,以减轻放射性损伤的出现。

本组数据表明,出现放射性脑水肿的病例与病灶个数无关,23例单病灶患者中出现脑水肿者仅有2例,该患者脱水6年后形成多囊性脑坏死,是放射性脑损伤范围最大、持续时间最长的1例。4例接受诺力刀照射的患者,与所形成的趋势分布有悖,其中A、B、C 3例患者均分布于无放射反应的区域。进一步查阅和分析治疗计划,这3例患者均为两个靶点,总体积和放疗剂量并不大,但是,因为两个靶点的相邻距离较小,用90%等剂量线分别包绕各个靶区后,50%~80%以上的剂量线相互重合,虽然靶区内未出现热点,但所包绕的体积明显增大,考虑脑水肿与此有关;而未出现脑水肿的病例D则位于脑水肿分布区,该病例2个病灶总体积虽然较大,但它们分别位于左右颞叶,相距较远,且该患者存在弥漫性脑萎缩,故考虑未出现放射性脑水肿与此有关。

分析认为,该方程以靶区体积和照射剂量为自变量,放射性脑水肿的严重程度除与这两个因素有关外,还可能与个体对放射线敏感性的差异有关。Px值的大小与患者放射性脑水肿的严重程度无明显相关性,其值仅提示出现放射性脑水肿的可能性,不代表放射性脑水肿的严重程度;而多达4个病灶的9例患者均未出现放射性脑水肿,可能是病灶多时,照射剂量反而偏小的原因;放射性脑损伤的发生机制不很清楚,可能与下列因素有关:放射剂量叠加,直接损伤脑组织,引起细胞脱髓鞘;血管损伤引起继发性脑组织缺血、坏死;出现自身免疫反应导致脱髓鞘,以及自由基损伤使组织内部酶活性发生改变,使其处于功能不全状态[2, 3]。

SRS治疗癫痫所给予的照射剂量选择,报道不一,来自临床及动物实验研究的多位学者认为,癫痫灶10~15 Gy的吸收剂量是安全的[1, 4];也有研究认为,任何剂量照射都可以产生放射性脑水肿,只是低剂量照射相对于高剂量所需的时间相对较长,所产生的效应则逐渐出现[5, 6, 7]。国内外对放射性脑损伤的报道甚多,但均为常规分割模式。本组病例的特点是:靶区是根据神经电生理、神经影像学和临床表现综合确定的癫痫灶,并非影像可见的肿瘤病灶;放射治疗是一次性低剂量照射;放射性损伤的部位主要是靶区。本组发生放射性脑水肿的比例为13.8%,也在可控范围内与血管畸形的水肿模型及结果相似[8]。

研究发现,γ刀治疗癫痫灶的边缘剂量为10~25 Gy,用50%等剂量线(靶区中心剂量20~50 Gy)包绕靶区[9, 10, 11, 12]。这些文献均未报道其靶区体积,按照γ刀14 mm或18 mm准直器2~3个等中心推算,体积应在20~30 cm3。归纳起来大致为两种情况:最小的治疗体积为6.5~7.5 cm3,边缘剂量为25 Gy;体积在10~30 cm3者,边缘剂量为10~15 Gy;X刀治疗用80%~90%等剂量线包绕靶区,边缘剂量为9~13 Gy,体积<30 cm3。用本方程运算Px值均为0~0.01,预测概率为1%以下,与文献报道未发生放射性脑水肿相吻合,也验证了预测方程的准确性。

本研究中的预测公式经验证,总预测正确率为94.7%。出现的不准确性,考虑与二靶点之间的距离和患者对放射线的敏感性及特异性有关。因此,该公式仅限于SRS治疗癫痫灶时,其平均吸收剂量在10~20 Gy低剂量照射,病灶总体积<100 cm3时可用,超出此范围可能导致预测失真,可见本预测公式在特定范围外存在着一定的局限性。

尽管开展立体定向放射外科治疗癫痫的医疗机构已有丰富的临床经验,仍可认为该公式在预测放射性脑水肿发生概率时,还是有一定的参考价值,特别是用诺力刀、X刀、γ刀等治疗癫痫时,预测是否可能发生放射性脑水肿,对于评价及优化放射治疗计划具有较大的指导意义,早期发现、早期治疗是避免出现严重后果的关键[13]。该公式的实用性还需要在以后的工作中进一步验证。

| [1] | Barbaro NM, Quigg M, Bmshek DK, et al. A multicenter, prospective pilot study of gamma knife radiosurgery for mesial temporal lobe epilepsy: seizure response, adverse events, and verbal memory[J]. Ann Neurol, 2009,65(2):167-175. |

| [2] | Tofilon PJ, Fike JK. The radioresponse of central nervous system: a dynamic process[J]. Radiat Res, 2000,153(4):357-370. |

| [3] | Quigg M, Rolston J, Barbaro NM. Radiosurgery for epilepsy: Clinical experience and potential antiepileptic mechanisms[J]. Epilepsia, 2012,53(1):7-15. |

| [4] | 刘爱军,李安民,刘天星,等.低剂量立体定向适形光子刀治疗原发性癫痫[J].临床军医杂志,2007,35(3):365-367. |

| [5] | Vojtěch Z, Vladyka V, Kalina M, et al. The use of radiosurgery for the treatment of mesial temporal lobe epilepsy and long term results[J]. Epilepsia, 2009, 50(9): 2061-2071. |

| [6] | Usami K, Kawai K, Koga T,et al. Delayed complication after Gamma Knife surgery for mesial temporal lobe epilepsy. J Neurosurg, 2012,116(6):1221-1225. |

| [7] | Régis J, Rey M, Bartolomei F, et al. Gamma knife surgery in mesial temporal lobe epilepsy: a prospective multicenter study[J]. Epilepsia, 2004,45 (5):504-515. |

| [8] | 赵刚,梁军潮,王伟民,等.伽玛刀治疗脑动静脉畸形的长期随访[J].中华神经外科杂志,2008,24(11):851-853. |

| [9] | New P. Radiation injury to the nervous system[J]. Curr Opin Neurol,2001,14(6):725-734. |

| [10] | Belka C, Budach W, Kortman RD, et al. Radiation induced CNS toxicity-molecular and celluar mechanisms[J]. Br J Cancer, 2001,85(9):1233-1239. |

| [11] | 刘东,郑立高,徐德生,等. 伽玛刀治疗顽固性癫痫的长期随访研究[J]. 中华临床医师杂志(电子版),2008,2(5):541-548. |

| [12] | 余军武,赵俊,栾金利,等.单光子发射计算机断层扫描在脑软化灶导致癫痫伽玛刀治疗中的应用[J]. 临床神经外科杂志, 2006,3(1):24-26. |

| [13] | 陈登奎,庄进学,朱明霞,等. 伽玛刀治疗癫痫致迟发性放射性脑水肿及脑坏死的临床研究[J]. 中华神经医学杂志,2010,9(3):304-307. |

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35