数字减影血管造影(DSA)在医用X射线诊疗检查项目中,相对于CT、X射线摄影及常规X射线造影检查受检者所接受的辐射剂量最高,国内学者认为,一次脑血管造影受检者皮肤入射剂量相当于(22±8)次头颅CT平扫[1],介入诊疗的风险大于除放射治疗之外的其他医疗照射的风险而被关注[2]。临床工作中,DSA检查患者到底接受多少辐射剂量,影响辐射剂量的主要因素有哪些,这些数据的提供对评估放射诊疗风险及辐射安全管理具有实用价值。为此,本研究对107例DSA受检者所受辐射剂量进行了统计和分析。

1. 基本资料:2014年4—11月间煤炭总医院导管室的107例DSA受检者与辐射剂量相关的在线监测记录资料。年龄范围27~86岁,平均年龄64岁。107例病例中,冠状动脉造影74人(男41人、女33人),单纯造影检查42人、造影+介入32人;头部血管造影14人(男6人、女8人);腹部血管造影19人(男9人、女10人)。

2. X射线设备:德国西门子产Artis Zleer平板式DSA X射线机,标称功率80 kW,连续使用,最高管电压125 kV,最大24 mA,摄影125 kV、640 mA,80 kV,1 000 mA。射线硬化当量70~100 kV时0.3 mm Al。设备配置有符合IEC 60601-2的穿透电离室型剂量测量系统[3]。记录累积透视时间、透视条件、摄影条件、照射野面积、采集帧数、累积剂量面积乘积(dose area product,DAP)和皮肤入射剂量(entrance skin dose,ESD)。

3. 方法:将107例DSA受检者检查后的有关辐射剂量、曝光参数等在线监测记录全部从工作站中导出,然后按造影名称、检查项目分别统计。统计并计算所有受检者每人次检查全程透视时的皮肤入射剂量率、每人次检查总累积皮肤入射剂量值及其所处剂量范围比例,用以评估其风险度。并对1例患者检查过程中的各项技术参数和辐射剂量进行统计、分析比较,探讨各枝术参数与辐射剂量的相关性。

4.统计学处理:数据用SPSS 16.0软件进行处理。计量资料用x±s表示,多组资料比较用方差分析,P<0.05为差异有统计学意义。

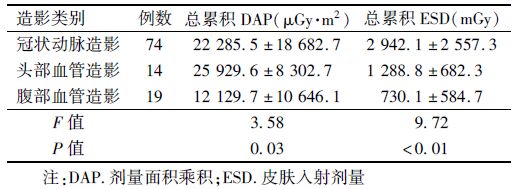

1. 受检者总累积剂量统计结果:107例DSA受检者透视和造影总辐射剂量,按照冠状动脉造影、头部血管造影和腹部血管造影所受辐射剂量统计结果见表 1。

|

|

表 1 107例DSA受检者不同造影部位总辐射剂量(x±s) |

2. 受检者不同造影部位的透视剂量率及其发生率:冠状动脉造影(其中包括有介入)74例中,≤50 mGy/min的7例,发生率为9.5%;50~100 mGy/min的27例,发生率为36.5%;100~150 mGy/min的20例,发生率为27%:>150 mGy/min的20例,发生率为27%。头部血管造影14例,全部<50 mGy/min,发生率100%。腹部血管造影19例中,<50 mGy/min的15例,发生率为78.9%,50~100 mGy/min的4例,发生率为21.1%。

3. 受检者累积总皮肤入射剂量分布范围及其发生率:在冠状动脉造影74例中,2~6 Gy的24例,发生率为32.4%,6~10 Gy的8例,发生率为10.8%,>10 Gy的2例,发生率为2.7%;头部血管造影14例中,>2 Gy的3例,发生率为21.4%,最高没有超过4 Gy;腹部血管造影19例中,仅1例>2 Gy,发生率为5.2%。其余病例都<2 Gy。

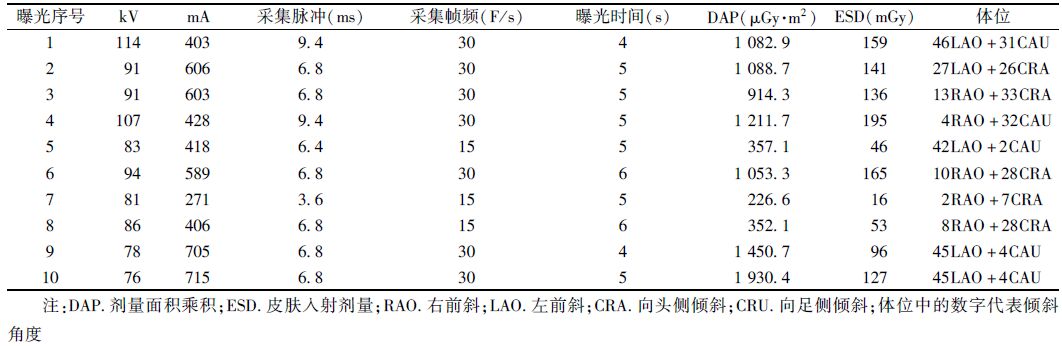

4. 辐射剂量与摄影技术参数选择的相关性:表 2中案例统计数据对比分析看出,在术者操作可控因素中,影响辐射剂量最大的因素是采集帧频率,通过对该案数据计算,选择15帧/s的平均每次皮肤入射剂量为38.3 mGy,选择30帧/s的平均每次皮肤入射剂量为145.5 mGy,两者相差约3.8倍。其次是曝光时间和采集脉冲宽度,增加脉冲宽度或延长曝光时间,辐射量随着增加。表 2中曝光序号9和10是在同一体位(45LAO+4CAU)不变的状态下的两次曝光后的各项数据比较[4],两次采集时的体位角度、采集脉冲及帧频率都相同,kV和mA基本一致(10号低2 kV多10 mA),序号10多1 s的曝光时间,皮肤入射剂量从9号的95.8 mGy增至127 mGy,上涨了32%,其中7%为kV和mA的波动所致。

|

|

表 2 1例冠状动脉造影全过程受检者采集参数与辐射剂量 |

数字减影血管造影(DSA)在放射诊疗检查中,被检者所受辐射剂量由两部分组成,即透视和造影。采用在线监测的剂量面积乘积(DAP)和体表入射剂量(ESD)作为介入放射学实践所致患者辐射剂量的表征量,可以方便快捷地提示出被检者所受辐射剂量学信息,有利于指导在介入放射学实践中对被检者所受医疗照射的防护,有效防范可能受到的潜在电离辐射危险。

被检者所受总累积剂量,冠状动脉造影相对最高,其次是头部血管造影,腹部血管造影相对较低。本研究结果数据显示,与国际学者相关检查的皮肤入射剂量的报导(如冠状动脉造影+介入最大3 600 mGy、脑血管栓塞最大350 mGy)相比都明显偏高[5]。与贾明轩等[6]报道的脑血管DSA检查所致患者累积DAP(5 040 μGy·m2)相比,本研究测得累积DAP(12 129.7 μGy·m2)高2.4倍。

在DSA检查中所致辐射剂量的大小取决于多种因素。总体讲有两大方面:一是操作因素,一些剂量控制措施是专门为介入放射设计的,而程序性的剂量措施则与如何施行介入操作有关,即关系到术者操作技能的熟练程度以及疾病的复杂程度。二是设备因素,与剂量相关的曝光参数是否精确、稳定,参数控制设计是否合理,针对被检目标的技术选择是否恰当。

透视与造影的累积剂量相比,冠状动脉造影和头部血管造影,造影的DAP值和ESD值均明显高于透视剂量,这一差异冠状动脉造影更为突出。冠状动脉造影时,为了清楚显示各支、各血管段的情况,需要选择多体位多角度采集,曝光次数明显多于头部及腹部造影。 由于心脏的跳动和血流速度的影响,冠状动脉造影时曝光采集帧频选择较高,多为30或15帧/s,头部及腹部造影为4帧/s。

腹部血管造影的DAP值高于透视剂量,而ESD值略低于透视剂量。分析其原因是腹部血管造影检查体位单一,一般为正位,采集帧频选择低,仅4帧/s,曝光次数少,相对曝光剂量少。腹部造影采集野面积大,42或48 cm,采集野对DAP值有影响,对ESD值影响不大。

我国《医用X射线诊断受检者放射卫生防护标准》中指出,介入放射学中使用的X射线机,对典型成年受检者X射线透视的剂量率指导水平规定为入射体表剂量率为100 mGy/min[7]。本研究结果显示,头部和腹部血管造影检查时透视剂量率完全控制在了指导水平以下,头部100%低于50 mGy/min,腹部100%低于100 mGy/min。冠状动脉造影仅46% 在100 mGy/min以下,54%超过了指导水平。当透视率在100 mGy/min时,连续透视时间不可超过20 min,不然很可能产生皮肤的放射反应[4]。因此,操作技术人员要随时观察剂量的显示,一旦剂量到达指导水平,要相应采取措施,应将其列入操作规程。努力提高透视引导操作水平,尽量缩短透视时间,采取脉冲透视模式,缩小采集野,缩短平板探测器与被检者的距离等措施,均可降低透视剂量。

ICRP 85号出版物指出,对于介入操作中皮肤最大累积剂量达到或超过3 Gy,对可能重复的操作>1 Gy的患者,由于可因累积剂量导致严重皮肤损伤[5]。另有文献报道,皮肤累积剂量超过2 Gy后,很容易出现皮肤反应,如红斑、脱发、皮肤萎缩等[6]。本研究结果显示,腹部血管造影检查受检者所接受的总累积皮肤入射剂量95%低于2 Gy,冠状动脉造影54%低于2 Gy,其余46%的被检者都超过了2 Gy,甚至高达10 Gy以上。头部造影皮肤累积剂量,64.3%超过了1 Gy,高者达到4 Gy。1 Gy对皮肤而言,相对安全些,但对眼晶状体来讲,1~2 Gy会产生放射损伤[7]。而本组受检者未发现有放射反应的患者,追其原因主要是没有建立追踪随访制度。从客观考虑,放射反应有潜伏时间[8],在这个时间段内患者已出院,即便被检者出现了放射反应本研究也无从知晓。

提示对于超剂量的被检者不仅要保留剂量记录,更应建立起追踪随访制度。

本研究结果显示,术者可通过调节技术参数来控制造影的辐射剂量。可采取的措施有:在满足诊疗的前提下,尽量选择低的采集帧频和短曝光时间,根据管电压的高低改变附加滤过,滤过增加,剂量会降低。要想做好被检者的辐射防护与安全,又要关注到成像质量,操作人员应做到,根据被检者体型、兴趣区范围,来选择适当釆集野;根据被检部位的活动度、血流速度,来选择帧频率;根据血液循环周期及兴趣区的显示目的,来掌控曝光持续时间,不应全篇一律采用同一模式。

鉴于放射介入诊疗照射风险大,又无法提供剂量约束[9],建议建立建全介入放射学实施管理细则,强化放射防护管理和监督,把放射防护工作落到实处。

| [1] | 朱栋梁,卢建华,陈胜利,等. 脑血管介入造影检查中患者X射线辐射评价与剂量控制方法[J].生物医学工程与临床,2012,16(3):246-249. |

| [2] | 赵兰才,张丹枫. 放射防护实用手册[M]. 济南:济南出版社,2009. |

| [3] | International Electrotechnical Commission. Report 60601. Medical electrical equipment—Part 2-43:particular repuirements for the safety of X-ray epuipment for interventional procedures[R]. Geneva:IEC, 2000. |

| [4] | 余建明. 医学影像技术学[M]. 北京:科学出版社,2004. |

| [5] | 郭彦君,译. 避免医用介入放射学操作放射损伤[J]. 国外医学·临床放射学分册,2003,26(增刊):25-28. |

| [6] | 贾明轩,高振龙,李春魁,等. 脑血管DSA检查所致病人剂量[J]. 中华放射医学与防护杂志,2001,21(3):209. |

| [7] | 郑钧正. 电离辐射医学应用的防护与安全[M]. 北京:原子能出版社,2009. |

| [8] | International Commission on Radiological Protection. Avoidance of radiation injuries from medical interventional procedures. ICRP Publication 85[R]. Oxford:Pergamon Press, 2001. |

| [9] | 张翼,宋少娟,曲桂莲,等. 10种介入诊疗程序中患者的辐射剂量调查[J]. 中华放射医学与防护杂志,2011,31(4):484. |

2015,Vol. 35

2015,Vol. 35