数字减影血管造影(以下简称DSA)主要适用于全身血管性疾病及肿瘤的检查及治疗,由于介入诊疗时X射线曝光量大、时间长,所致工作人员辐射剂量超出普通X射线检查的数十倍甚至数百倍[1],会引起工作人员职业损害,甚至引发职业性放射性疾病,而针对DSA建设项目的职业病危害控制效果放射防护评价国内少见报道。为了从源头控制或消除职业病危害,保护工作人员及周围公众健康,对某医院的DSA介入放射诊疗建设项目进行了职业病危害控制效果放射防护评价。

一、材料与方法

1. 研究对象:以某医院DSA建设项目为对象,对建设项目的人员及设备配备、屏蔽措施、安全防护设施、职业健康监护管理等进行职业病危害控制效果放射防护评价。

(1)人员:共124名放射工作人员,包括放射影像医师、影像技术人员、外科及内科专业人员及护理人员,其中,设备操作人员均已取得DSA《大型医用设备上岗证》。

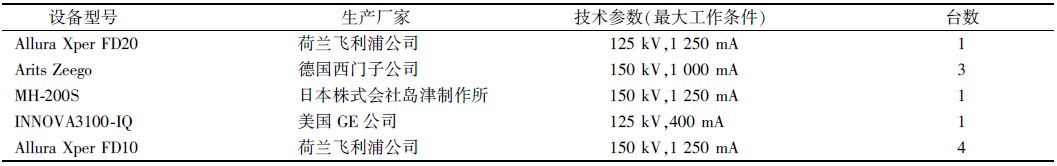

(2)设备:该项目10台DSA基本情况见表 1。

|

|

表 1 建设项目配备设备基本情况 |

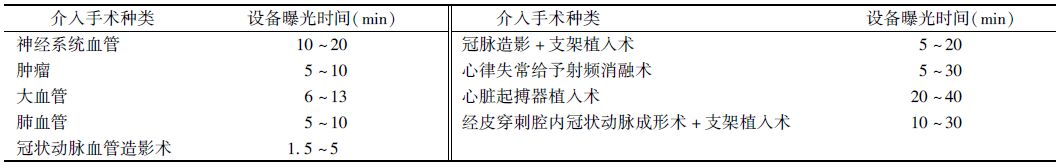

(3)工作量:有4台DSA进行外周血管介入手术,40人次/周,6台DSA进行心血管介入手术,100人次/周;每台次手术设备曝光时间见表 2。

|

|

表 2 每台次介入手术设备曝光时间 |

2. 检测仪器

(1)工作场所辐射水平检测仪器:使用美国Victoreen公司生产的451P型加压电离室巡测仪和451B电离室巡测仪对介入工作人员操作位置空气比释动能率进行检测;使用上海申核电子仪器有限公司生产的FD-3013型智能化X-γ辐射仪对机房外环境周围剂量当量率进行检测。

(2)个人剂量监测仪器:使用北京市防化研究院生产的RGD-3B型热释光剂量仪、中国辐射防护研究院生产的HW-Ⅳ退火炉和LiF(Mg,Cu,P)探测器。

3. 方法:根据国家相关的法律、法规及放射卫生标准[2, 3, 4, 5],采用放射卫生调查、放射卫生检测及职业健康检查等方法进行综合评价。

二、结果

1.放射卫生调查

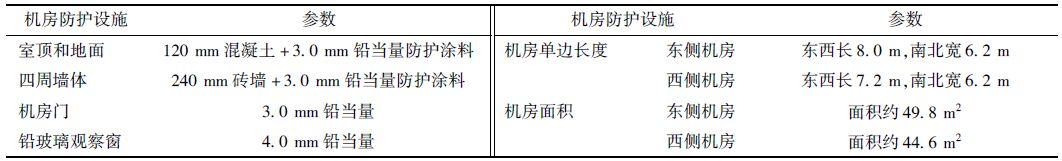

(1)机房屏蔽措施:该建设项目各楼层布局相同,每层东北角均设置东西2个机房,各层相应DSA机房面积相同,机房面积和单边长度均满足相关标准要求[4],各机房屏蔽措施相同,具体见表 3。

|

|

表 3 建设项目各设备机房基本情况 |

(2)安全防护设施:建设项目入口处及10个DSA的机房门上均张贴有电离辐射警示标志,机房门上方均安装有与机房门联锁的状态正常的工作指示灯,机房均采用中央空调通风,机房内靠近门的位置及控制室均设置有机房门开关等,设备穿墙管线设在靠近地面位置且用混凝土填实。DSA机房安全防护设施设置符合《医用X射线诊断放射防护要求》中相应条款的要求[4]。

(3)个人防护用品和辅助防护设施:各机房均配备有个人防护用品,每台DSA配备工作人员防护用品包括铅衣、铅帽、铅围脖、铅眼镜多件,每种防护用品数量上均多于相应介入工作人员数;每台DSA至少为受检者配备有铅帽、铅眼镜、铅围裙和铅方巾各1件,个人防护用品配备的种类和数量满足建设项目工作需要。所有个人防护用品均有固定存放位置,且制订有《防护用品使用维护制度》。

各DSA设备均配备有悬挂式防护屏、铅防护吊帘和床侧防护铅帘,并根据需要配备有移动式铅屏风(防护厚度为4.0 mm铅当量),但部分悬挂式防护屏陈旧老化、工作时摆放位置不尽合理,且未配备床侧防护屏。

2. 工作场所辐射水平检测

(1)工作场所周围剂量当量率检测:10台DSA机房外人员可达区域周围剂量当量率检测结果(未扣除本底)为0.05~0.98 μSv/h,均符合相关标准要求(≤2.5 μSv/h)[4]。

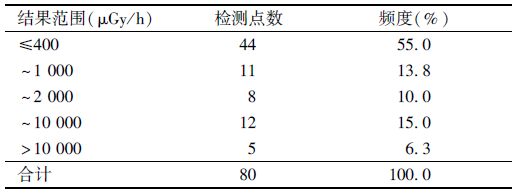

(2)介入工作人员操作位置空气比释动能率:结果频度分布见表 4。由表 4可知,介入工作人员操作位置空气比释动能率检测结果(透视条件下)中约有45%的数据不符合相关标准要求(≤400 μGy/h)[4],最高达3.5×104μGy/h,超过国家标准86倍以上。

|

|

表 4 介入工作人员操作位置(透视条件)空气比释动能率检测结果频度分布 |

3. 个人剂量监测:除因未按时向监测单位及时反映人员变动情况造成4名新增人员未及时佩戴个人剂量计外,建设项目120名放射工作人员均进行个人剂量监测,但2012年和2013年放射工作人员未按时交回剂量计的比例分别为30.4%和5.51%,未交回剂量计的分别占5.43%和14.2%,其个人剂量监测结果均采用名义剂量。2012和2013年个人剂量监测结果见表 5。由表 5可知,2013年年有效剂量较2012年有增高趋势。2年中有4人次年有效剂量超过调查水平(5 mSv),4人次周期监测结果超过调查水平(1.25 mSv),单周期最高达14.7 mSv,但医院均未返回《个人剂量可疑结果调查通知书》,监测结果异常原因不明。

|

|

表 5 2012—2013年度放射工作人员个人剂量监测结果 |

4. 职业健康检查和防护知识培训落实情况:健康检查和防护知识培训工作均由符合国家标准要求的机构承担,医院指定部门负责组织每年一次的职业健康检查和2年一次的防护知识培训。2年内建设项目124名工作人员中有15人未参加健康检查,职业健康检查率为87.9%,且10%人员体检项目不全,且新增人员上岗后首次体检作为岗前职业健康体检,2年的职业健康体检检出职业禁忌证或不宜从事放射工作的占15%,均为血常规异常,其中WBC异常占76.0%,其他血常规项异常占24.0%,检出的职业禁忌证者未得到及时妥善处理造成8人(占总体检人数的7.34%)连续2年职业健康检查出现职业禁忌证。防护知识培训方面,除9名新增人员外,115名放射工作人员均参加了防护知识培训并取得《放射工作人员证》,持证上岗率为92.7%,且证书均在有效期内。

三、讨论

本调查结果表明,该医院DSA建设项目的人员及设备配备、放射防护安全设施、个人防护用品配备符合国家相关标准要求,但部分设备辅助屏蔽设施种类及数量尚不能满足介入工作需要,介入工作人员部分位置的辐射水平检测结果超过国家相关标准,说明工作人员床边防护存在薄弱环节。医院应及时更新老式的辅助屏蔽设施,将辅助屏蔽设施调整至合适位置;并根据介入人员可能工作的位置增加辅助屏蔽设施的种类及数量并正常使用,如使用床侧防护屏,移动式铅屏风等设施来降低介入工作人员操作位置空气比释动能率;并通过对介入工作人员位置空气比释动能率检测,调整辅助屏蔽设施位置,为工作人员确定相对安全的工作位置;正确佩戴、保管常规剂量计和局部剂量计,根据受照剂量及时调整工作时间及频度,以降低工作人员受照剂量。

该医院放射工作人员职业健康管理工作与国家标准有一定差距;医院应规范放射工作人员职业健康监护管理工作,指定专人负责,严格按照国家相关标准要求[6, 7],进行上岗前和在岗期间的职业健康检查,并根据检查结果妥善处理,使出现职业禁忌证的人员能及时得到妥善处理;监督工作人员正确佩戴个人剂量计,如数、准时向监测单位交回剂量计,做好可疑结果的调查、报告和处理,并及时向监测单位反映放射工作人员变动情况,以确保所有工作人员能及时进行个人剂量监测,并保证其受照剂量的真实性;加强新增人员的防护知识培训,做到全员持证上岗。

| [1] | McFadden SL,Mooney RB,Shepherd PH.X-ray dose and associated risks from radiofrequency catheter ablation procedures[J]. Br J Radiol,2002,75(891):253-265. |

| [2] | 国家质量监督检验检疫总局. GB 18871-2002 电离辐射防护与辐射源安全基本标准[S]. 北京:中国标准出版社,2003. |

| [3] | 中华人民共和国卫生部. GBZ/T 181-2006 建设项目职业病危害放射防护评价报告编制规范[S]. 北京:中国标准出版社,2006. |

| [4] | 中华人民共和国卫生和计划生育委员会. GBZ 130-2013 医用X射线诊断放射防护要求[S]. 北京:中国标准出版社,2013. |

| [5] | 中华人民共和国卫生部. 卫生部令第46号. 放射诊疗管理规定[Z],2006. |

| [6] | 中华人民共和国卫生部. 卫生部令第55号. 放射工作人员职业健康管理办法[Z],2007. |

| [7] | 中华人民共和国卫生部. GBZ 235-2011 放射工作人员职业健康监护技术规范[S]. 北京:中国标准出版社,2011. |

2015,Vol. 35

2015,Vol. 35