放射治疗是恶性肿瘤的主要治疗手段之一,据统计,70%以上的肿瘤患者需要接受放疗[1, 2]。广西壮族自治区是鼻咽癌和肝癌等恶性肿瘤的高发地区[3], 放疗是鼻咽癌患者的最佳治疗方案。为了对广西放疗学科发展现状有较全面的了解,分析当前学科建设存在的问题,为卫生行政主管部门规范肿瘤放疗技术提供依据和建议,受广西壮族自治区卫生厅医政处委托,以广西医疗机构开展三维适形调强放疗技术准入检查为契机,对广西各级医院开展放疗的基本情况进行了全面的调查,现报道如下。

1.调查对象:截至2014年8月31日,广西壮族自治区全区范围内已经开展或正筹备开展肿瘤放疗业务(含外照射和近距离后装内照射,不含放射性粒子植入)的医疗机构。

2. 调查方法与内容:广西壮族自治区卫生厅于2014年2月至6月组织了“三维适形及调强放疗技术管理规范检查”,对25家申报开展三维适形及调强(含X/γ刀、赛博射波刀)放疗技术的医院进行现场检查,另外有20家医院通过电话或邮件的方式完成调查。调查内容包括:医疗机构的基本情况、从事放疗医务人员(不含护士)及各类放疗设备的配置情况、放疗业务开展情况等。

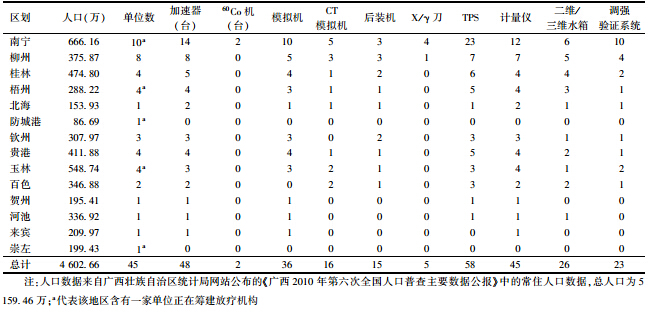

1. 放疗机构与设备:广西共有40家医院开展放疗,另有5家正在筹建中,全部45家均为公立医院,其中3家为部队系统医院。在已开展放疗业务的40家医院中,三甲医院27家,三乙4家,二甲9家。各市放疗单位及设备分布详见表 1。

| 表 1 广西壮族自治区放射治疗单位及设备情况 |

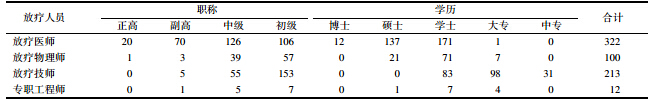

2. 人员情况:40家已开展放疗业务的医院共有放疗专业医生、物理师、技师、专职放疗维修工程师647人。放疗医务人员(不含护士)所占比例前6名的地区分别是:南宁市230人,占35.5%;柳州市97人,占15.0%;桂林市70人,占10.8%;梧州市69人,占10.7%;贵港市54人,占8.3%;玉林市44人,占6.8%。广西放疗专业人员的配置情况列于表 2。

| 表 2 广西壮族自治区放疗人员职称、学历情况 |

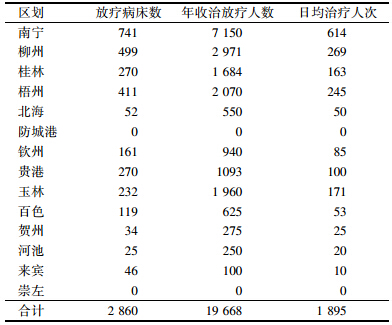

3. 床位数及治疗人数情况:全区共有放疗床位2 860张,由于部分医院的放疗归属于肿瘤科,没有区分专门的放疗床位,因此,实际用于放疗的床位应在2 000~2 500张。全区2013年接受放疗的患者为19 668例,日均治疗1 895人次。考虑到各单位在统计上存在一定误差和浮动,估算全区2013年接受放疗的患者数在2万左右,日均治疗在1 600~2 000人次列于表 3。

| 表 3 广西壮族自治区各市放疗床位数及治疗人数 |

4. 放疗业务开展情况:40家放疗单位中有38家已开展三维适形放疗技术,23家开展了调强适形放疗技术,1家开展旋转调强技术,5家开展了容积影像图像引导技术,4家开展γ刀技术,1家开展赛博射波刀技术,15家开展了后装近距离治疗技术。

广西壮族自治区14个行政区划(市)按百万人口拥有的放疗单位(40家已开展放疗业务)排序依次是:柳州(2.1/106)、南宁(1.4/106)、梧州、贵港和钦州(1/106)、桂林(0.8/106)、北海和百色(0.6/106)、玉林、来宾和贺州(0.5/106)、河池(0.3/106),崇左和防城港市尚无放疗机构。除正在筹建的5家医院,广西放疗单位的地区分布总体上基本合理,个别市放疗机构密度相对较大,部分市需要加快建设步伐。

放疗设备方面,现有加速器48台,其中进口加速器37台,占79%。具备机载影像验证系统的加速器16台,占34%。机载影像验证设备是当今精确放疗流程中一个有着重要应用价值的质量保证手段,而广西地区不少医院出于经济等诸多因素的考虑未在加速器上选配此类设备。广西每百万人口拥有加速器0.98台,略高于2011年的全国平均水平0.97台/百万人口[4]。而根据癌症发病率、需要放疗患者数和每台加速器能治疗的人数计算,世界卫生组织建议每百万人口拥有加速器2~3台[5],按此要求仅有柳州市和南宁市达到要求,均达到2.1台/百万人口。大多数的放疗机构配备了模拟机,但有5家单位未配备模拟机,部分是由于三维适形技术已逐渐替代过去的常规普通放疗,定位依靠CT模拟机就可完成的缘故。广西地区开展三维适形放疗的单位均利用CT进行肿瘤的放疗定位,但仅有15家单位拥有专用CT模拟定位机,其他医院均是利用本院影像科的诊断CT进行定位。放疗专用的CT模拟定位机在床面、孔径、激光灯精度等方面与诊断CT有着不同的性能参数要求,需要一系列特定的质量控制和保证措施。仅有15家医院拥有后装治疗机并开展近距离治疗。近距离内照射治疗是妇科肿瘤放疗的一个必不可少的治疗手段,是外照射技术的一个重要补充。广西地区此类设备和开展此项技术的单位明显缺乏。X/γ刀或赛博射波刀技术在广西地区有5家单位开展,部分医院此项技术归属于神经外科。开展三维适形的单位均配备了一套或多套计划系统。计划系统是现代放疗科的枢纽和核心,应重视其首次临床使用前的验收和使用后的周期性质量控制。对于放疗质控测量设备,从调查结果看,对于剂量仪类必备剂量检测工具,各家单位均有配备,但部分单位忽视了此类设备需定期与国家剂量标准进行比对的要求。

广西地区放疗专业医师、物理师、技师的比例约为3∶1∶2,特别是医师和物理师的配比已高于2011年全国比例5∶1[5]。 相对于本区的癌症发病率及患者数量,放疗医务人员不足现象明显且分布不均衡,仅南宁和柳州地区的放疗医务人员约占51%。医生正高职称占6.2%,副高21.5%,中级39.3%,初级33%;医生学历层次博士占3.7%,硕士42.7%,学士53.3%。医生总体结构和人才梯度较合理,近年新进的医生多以硕士学历为起点。物理师职称多集中在初级和中级,高级职称凤毛麟角。究其原因,一是因为广西的肿瘤放射物理专业相较全国范围起步较晚,在职物理师多以20世纪80年代左右出生的人员为主;二是因为目前我国尚没有针对医学物理师的职称体系,造成了其职称晋升方面的困难。物理师学历层次以硕士(21.2%)和学士(71.7%)为主,近年来有逐步以硕士为起点的趋势。但我国的医学物理教育体系不完善[6],技师的职称多集中在初级,学历层次以大专和本科为主。调强和图像引导等技术的应用对技师的专业知识和业务水平提出了更高要求。建议各单位多为放疗技师创造学习交流机会,重视技师人才队伍的建设[7]。

据国家癌症中心陈万青等[8]报道,2010年全国癌症发病率估测为235.23/10万。据此保守测算,广西年新发病例约为10万人以上,这不包括前一年遗留或复发必须要放疗的患者及非常住人口,若以50%的患者需要接受放疗计算则每年广西需要接受放疗的患者应有5万人,而2013实际治疗仅2万人左右。建议在全区范围内开展肿瘤综合治疗理念宣传,特别是放疗在肿瘤综合治疗中的作用,提升肿瘤患者对综合治疗重要性的认识。

三维适形放疗技术已基本普及,部分自治区级医疗单位的三维放疗(定位、计划、评估均是三维)已基本取代过去常规的二维放疗。有23家医院开展了调强放疗,其中,部分医院由于硬件设施不完善(如缺少调强剂量验证设备、没有集成化程度高的数字化放疗网络、未配备验证治疗精度的影像设备等)、单位医疗技术人员素质培养不够等因素,致使其调强放疗的质量保证和控制不够健全,有待改进提高。全区仅有5家开展了容积影像的图像引导技术,较之我国发达地区,本区在引进放疗新设备和新技术方面整体较落后。当今放疗领域技术设备发展迅猛,在国内已被引入临床的螺旋断层放疗、四维CT定位、四维图像引导、带高剂量率模式加速器等一系列高端技术设备在本区尚未被引进开展。此外,有5家开展了X刀和γ刀技术,大多未获甲类设备配置许可,个别单位对其适应证把握不够,存在医疗安全隐患。

此次调查显示:广西现有放疗资源不足,放疗设备投入不够,各单位放疗质量参差不齐,接受放疗的肿瘤患者比例不高,医务人员不足,物理技术方面高素质人才缺乏,在新技术的临床引进方面较我国发达地区有所落后。应进行资源合理规划,建立统一的治疗规范,加大肿瘤防治宣传力度,逐步提高广西地区的放疗水平。

志谢 感谢广西壮族自治区放射治疗质量控制中心的各位委员,感谢为本调查提供资料和帮助的广西放疗届同仁

| [1] | Jemal A, Siegel R, Ward E, et al. Cancer Statistics, 2009[J]. CA Cancer J Clin, 2009, 59(4): 225-249. |

| [2] | 郎锦义, 吴大可. 我国放射治疗发展现状与展望[J]. 四川医学,2004, 25(9): 1035-1038. |

| [3] | 赫捷,赵平,常万青. 2012年中国肿瘤登记年报[M]. 北京:军事医学科学出版社, 2012. |

| [4] | 殷蔚伯,陈波,张春立,等. 2011年中国大陆地区第六次放疗人员及设备调查[J]. 中华放射肿瘤学, 2011, 20(6): 453-456. |

| [5] | Owen JB, Coia LR, Hanks GE. Recent patterns of growth in radiation therapy facilities in the United States: a patterns of care study report[J]. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 1992, 24(5): 983-986. |

| [6] | 崔建国,柏晗,刘旭红,等. 国外放射肿瘤物理师的教育现状给我们的启示[J]. 中国医学物理学,2011, 28(5): 2955-2956. |

| [7] | 徐永祥,张琳,孙凯. 2010年北京市放射治疗资源现状[J]. 中华放射医学与防护杂志,2011,31(2): 214-217. |

| [8] | 陈万青,张思维,曾红梅,等.中国2010年恶性肿瘤发病与死亡[J]. 中国肿瘤,2014,23(1):1-10. |

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35