铀化合物是核燃料厂工作场所主要职业病危害因素之一。采取合理的铀化合物气溶胶浓度控制值,对于工作场所职业卫生管理具有重要意义。美国政府工业卫生学家协会(ACGIH)、美国职业安全健康管理局(OSHA)、国立职业安全与健康研究所(NIOSH)等均对工作场所空气铀化合物浓度推荐了控制值。我国EJ 1056-2005[1]从辐射危害角度给出了低浓铀化合物(包括F类)工作场所导出空气浓度(DAC),目前是我国核燃料厂工作场所铀化合物危害控制的主要依据。F类铀化合物摄入体内,既产生辐射危害,也产生化学危害,其轻重程度随235U丰度而异。本研究从个人年有效剂量限值、化学危害阈值为立足点,推算工作场所F类铀化合物急、慢性暴露时的空气质量浓度(Cm)限值,为核燃料厂工作场所F类铀化合物浓度控制及职业卫生管理提供参考。

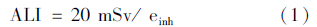

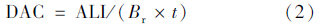

1. 由个人年剂量限值推算工作场所导出空气铀浓度:我国行业标准EJ 1056-2005中按照年个人有效剂量限值(20 mSv)导出年摄入量限值(ALI),并根据ALI导出工作场所空气活度浓度限值(DAC),见公式(1)(2);从而得出工作场所空气质量浓度限值(Cm),见公式(3):

2.[JP+1]由化学危害推算工作场所空气铀气溶胶浓度:美国DOE标准(2009)[3]中造成肾脏无毒效应、最大非致死效应、半数致死效应时,肾铀总负担分别为0.341、0.682、16.99 mg;我国《急性铀中毒诊断标准》[4]规定,对于轻度急性铀中毒最大肾铀含量>3 mg,对于重度急性铀中毒最大肾铀含量>10 mg。

(1)按照ICRP剂量估算公式:由呼吸道摄入肾铀含量推算工作场所空气浓度按下列公式推算[5]:

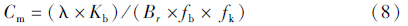

(2)按照DOE经验公式推算:在慢性吸入F类铀化合物情况下,工作场所铀气溶胶浓度大致恒定。DOE(2009) 假定对于持续暴露于一定空气铀气溶胶浓度的工作环境,当每日进入肾脏的铀等于排出肾脏的铀,即肾脏铀吸收速率等于排泄率时,达到最大肾铀含量。吸入的铀进入肾的速率(K)和排出铀的速率(R)近似由下列公式计算[3]:

1. 由个人年剂量限值推算工作场所铀C\-m值

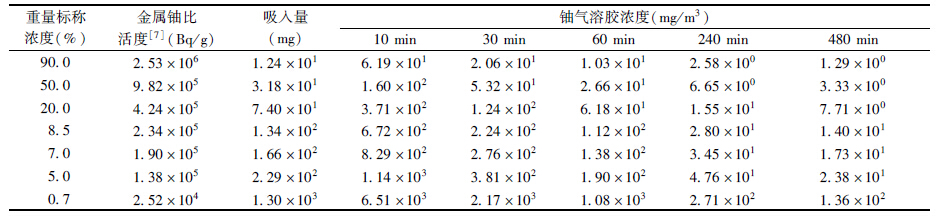

(1)急性吸入的工作场所铀气溶胶浓度: 在事件或事故情况下,往往涉及铀化合物的急性吸入。假定急性吸入F类铀化合物的待积有效剂量也按20 mSv限制,则按照公式(1)~(3)可推导出急性吸入铀气溶胶浓度限值的计算结果,列于表 1。 由表 1可见,当急性吸入F类铀化合物时,随着235U重量标称浓度的增加或者铀气溶胶接触时间的增加,按照待积有效剂量为20 mSv时推算的工作场所铀气溶胶Cm逐渐下降,达到辐射危害限值(按一次20 mSv计)的最低浓度为1.29 mg/m3,此时235U富集度为90%,接触时间为8 h。

| 表 1 事件/事故情况下待积有效剂量为20 mSv时推算的工作场所铀气溶胶浓度 |

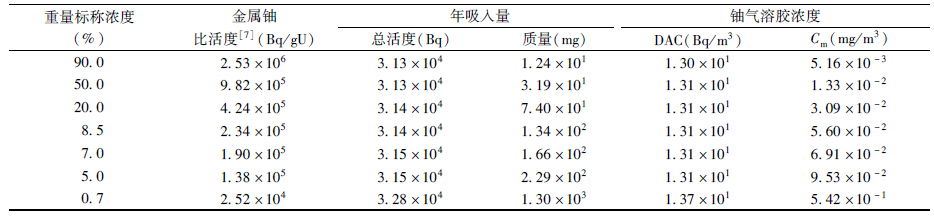

(2)慢性吸入的工作场所铀气溶胶浓度:在正常工况下,工作人员以慢性吸入铀气溶胶为主。假定每年吸入F类铀气溶胶的待积有效剂量按20 mSv限制,则按照公式(1)~(3)可推导出慢性吸入铀气溶胶浓度限值的计算结果列于表 2。 由表 2可见,在正常工况下,对于不同235U丰度的铀气溶胶,随着丰度的增加,其导出DAC基本不变(约13.0 Bq/m3,EJ 1056-2005中对于低浓铀和天然铀的DAC分别为12.9和13.3 Bq/m3),而导出空气质量浓度(Cm)随着235U丰度的增加而降低。对于90%丰度的浓缩铀,按照年个人剂量限值为20 mSv时导出的Cm约为0.005 mg/m3。

| 表 2 正常工况下待积有效剂量为20 mSv时推算的工作场所铀气溶胶浓度 |

2.由化学危害推算的工作场所铀气溶胶浓度

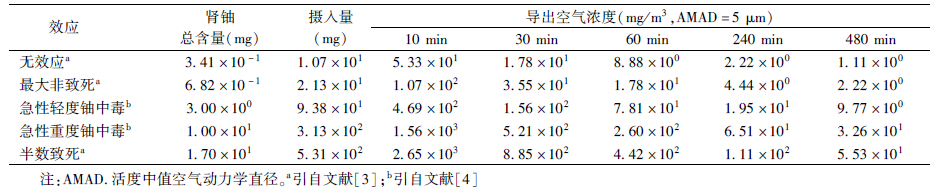

(1)急性吸入的工作场所铀气溶胶浓度:在事件或事故情况下的急性吸入可近似按单次吸入处理,但时间越长越偏保守,按照公式(4),(5),由化学危害推算的工作场所铀气溶胶浓度见表 3。 由表 3可见,急性吸入F类铀气溶胶,接触时间不同,导致不同机体效应的Cm不同,接触时间越长,Cm越低,在接触时间为480 min(8 h)时,导致机体无效应的Cm为1.11 mg/m3。

| 表 3 由化学危害(最大肾铀含量)推算的工作人员急性吸入F类铀气溶胶浓度限值 |

(2)慢性吸入致各种生物效应时的导出空气浓度

按照ICRP剂量估算公式计算:正常工况下,职业人员吸入铀气溶胶以慢性为主,按照公式(4)、(5),由化学危害推算的工作场所铀气溶胶浓度限值见表 4。 由表 4可见,慢性吸入F类铀气溶胶,接触时间不同,导致肾脏无毒性效应时的Cm不同,在接触时间为50年(18 262 d)时,导致无效应的Cm为0.055 mg/m3。

| 表 4 按照剂量估算公式推算工作人员慢性吸入F类铀气溶胶导致相应化学效应时的空气浓度 |

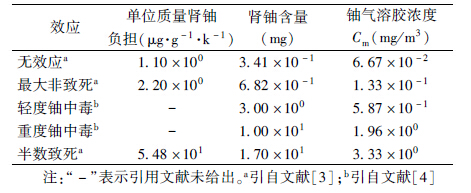

按照DOE报告公式推算:按照经验公式(8),也可推算导致各种化学危害效应时的F类铀化合物Cm,见表 5。由表 5可见,造成肾脏无效应的F类铀化合物慢性暴露的Cm为0.067 mg/m3。

| 表 5 按照DOE经验公式推算工作人员慢性吸入F类铀气溶胶导致相应化学效应时的空气浓度 |

铀是核工业最基本的原料,天然铀和以天然铀为原料的中间产品和最终产品主要含234U、235U、238U 3种同位素。若采用扩散法或离心法生产浓缩铀,随着235U富集度的提高,234U的质量和活度份额不断提高,238U的质量和活度不断下降[7]。

铀的3种主要放射性同位素都是α核素,职业摄入可造成内照射危害,产生随机性效应,关心的物理量是有效剂量;铀是重金属,具有化学毒性,靶器官主要为肾脏[8],关心的物理量是肾铀含量。铀化合物的综合危害与其化合物类型、235U富集度、入体途径等有关,核燃料厂工作人员职业摄入铀化合物以吸入为主。根据肺吸收速度的不同,国际放射防护委员会(ICRP)将化学物质分为3类,即F、M、S。F类铀化合物为肺快速吸收,肺半廓清时间为数天,包括UF6、UO2F2、UO2(NO3)2等[2]。

核工业职业卫生管理既要重视放射性核素的辐射危害,也需考虑其化学危害,准确掌握各种危害的空气导出浓度阈值具有重要意义,为此,本文分别计算了由个人年剂量限值和由化学危害阈值导出的F类铀化合物空气质量浓度(Cm),为控制工作场所F类铀化合物的辐射危害与化学毒性控制提供方便。

本研究表明,急性吸入F类铀化合物,当浓度为1.11 mg/m3时,即便富集度为90%且接触时间为8 h,仍不会达到辐射危害限值(20 mSv)或化学危害阈值。我国核燃料厂F类低浓铀临时操作控制值为0.04~0.20 mg/m3,美国ACGIH对于工作场所UF615 min时间加权暴露浓度限值为0.6 mg/m3[3];与其相比,均属于保守值。而美国DOE对于UF6的急性暴露指导水平(AEGL-1)值为3.6 mg/m3(10 min≤接触时间≤60 min),认为高于此值,预计人群(包括敏感人群)可出现明显不适,或感觉不到的可逆效应。本研究结果与其相比,也为保守值。

当慢性吸入F类铀化合物时,从化学危害角度看,按照ICRP剂量估算公式推算的导致机体无效应(50年)的Cm(0.055 mg/m3)和按照DOE(2009)标准推算造成肾脏无效应的慢性暴露Cm值(0.067 mg/m3)较为相近,且均与美国OSHA和NIOSH推荐的F类铀化合物慢性职业暴露限值0.05 mg/m3接近[3]。从辐射危害角度看,随着丰度的增加,按照年个人剂量限值导出的Cm值逐渐降低,至丰度为90%时Cm约为0.005 mg/m3。我国核燃料厂大部分岗位采取0.002~0.005 mg/m3作为正常运行时的控制标准,既满足辐射推导值要求,也满足化学推导值要求。以上均不考虑呼吸保护用品的使用。美国ACGIH和NRC推荐的F类铀化合物慢性职业暴露的浓度限值为0.2 mg/m3[3],接近表 4 1周无效应时导出的C\-m值(0.276 mg/m3)。

从本研究结果也可以看出,当235U丰度大约为7%时,根据个人年剂量限值和化学无效应危害导出的Cm(分别为0.069和0.067 mg/m3)非常接近,随着235U丰度的增加,由辐射危害导出的Cm逐渐严于由化学危害导出的Cm,这与当前的认识基本符合[3, 9],即对于F类铀化合物,富集度低于7%~8.5%时化学危害大于辐射危害。

我国GBZ 2.1-2007给出了339种化学物质的职业接触限值[10]。其中尚未给出铀化合物的职业接触限值。本研究认为,对于低富集度的F类铀化合物而言,工作场所空气浓度控制在0.05 mg/m3,从辐射危害和化学危害角度均满足导出限值的要求;急性吸入(接触时间8 h)时,控制在1.1 mg/m3是可以接受的。对于235U富集度>8.5%时,可以根据富集度不同采取0.005~0.050 mg/m3的控制值。

| [1] | 国防科学技术工业委员会. EJ 1056-2005 铀加工与燃料制造设施辐射防护规定[S]. 北京:中国标准出版社,2005. |

| [2] | 国家质量监督检验检疫总局. GB 18871-2002 电离辐射防护与辐射源安全基本标准[S]. 北京:中国标准出版社,2002. |

| [3] | U.S. Department of Energy. Guide of good practices for occupational radiological protection in uranium facilities. DOE-STD-1136-2009[R]. Washington DC:U.S. Department of Energy,2009. |

| [4] | 中华人民共和国卫生部. GBZ 108-2002 急性铀中毒诊断标准[S]. 北京:中国标准出版社,2002. |

| [5] | The International Commission on Radiological Protection. ICRP Publication 78. Individual monitoring for internal exposure of workers replacement of ICRP Publication 54[R]. Oxford:Pergamon Press,1997:124. |

| [6] | 陈宝维,安永锋,马如维,等. 与1990年ICRP推荐接轨的内照射剂量估算方法研究及其软件的开发[J]. 核动力工程, 2004, 25(5):470-474. |

| [7] | 李德平,潘自强,龙尚翼,等. 辐射防护手册第三分册.辐射安全[M]. 北京:原子能出版社,1990:229. |

| [8] | 孙世荃,尤占云,刘胜恩,等. 铀化合物中毒的病理学研究[J]. 核防护,1976,(3):48-54. |

| [9] | 傅铁成. 核工业劳动卫生[M]. 北京:原子能出版社,1991. |

| [10] | 中华人民共和国卫生部. GBZ 2.1-2007 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素[S]. 北京:中国标准出版社,2007. |

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35