放射工作人员的个人剂量监测是国家法律、法规明确规定必须进行的一项重要工作。规范的个人剂量监测数据作为一种量化指标,可以直接反映工作环境的辐射水平,保护放射工作人员健康。在个人剂量监测中,经常可发现受照剂量偏高的人员,为查明放射工作人员外照射个人剂量监测中异常值产生的原因,掌握放射工作人员所受真实剂量水平,及时发现误照事故及单位防护工作中的漏洞,确保个人剂量规范、有效地进行监测,本研究对2013年度宁夏地区个人剂量监测异常结果进行了调查分析。 一、材料与方法

1.调查对象:2013年度宁夏疾病预防控制中心个人剂量实验室进行个人剂量监测的全部放射工作人员930人(本实验室只进行医疗机构放射工作人员个人剂量监测)。

2.方法:采用热释光剂量法。对于单个监测周期剂量超过1.25 mSv的放射工作人员,发放《职业外照射个人监测达到调查水平剂量核查登记表》,委托用人单位调查核实,调查结果由本人和单位负责人确认、签字,并加盖单位公章。核实登记表及引起监测结果超调查水平的原因,判定是否属于实际过量照射,必要时进行现场调查。汇总登记表,对不同职业类别过量照射结果进行统计分析。

3.仪器:测读装置为RGD-3B型热释光剂量仪,监测元件为LiF(Mg,Cu,P)圆片探测器,退火装置为V型热释光远红外精密退火炉(以上均为北京华恒鑫达科技发展有限公司产品)。

4.异常值判定:放射工作人员每年监测4~6个周期,每周期为2~3个月,放射工作人员工作期间将个人剂量计佩带于左胸外衣上。对于放射工作人员外照射个人剂量单个监测周期监测数据超过1.25 mSv,即可判定为异常值。

5.质量控制:为了确保个人剂量监测数据的准确可靠,本实验室建立了严谨的热释光剂量测量系统操作规程,新系统从2012年启用以来连续参加了两次全国个人剂量监测技术比对并合格。每年定期将热释光剂量仪及热释光剂量计送国家计量院进行校准及刻度。

二、结果

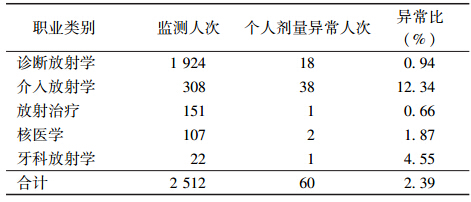

1. 个人剂量异常放射工作人员职业类别分布:2013年度宁夏地区共监测放射工作人员 930人、2 512人次,个人剂量监测异常的放射工作人员60人次,占监测人次的2.39%;从个人剂量异常的放射工作人员的职业类别分布来看,从事介入放射学的人数最多,为38人次,且异常比也最大,为12.34%;从事放射治疗与牙科放射学个人剂量异常人次最少,都为1人次,放射治疗异常比最小,仅占0.66%,见表 1。

| 表 1 2013年宁夏地区放射工作人员个人剂量异常人员 |

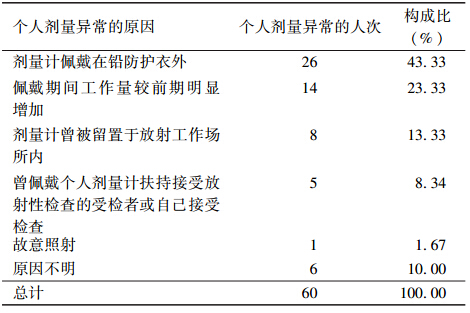

2. 个人剂量异常值原因分布:由表 2可见,个人剂量异常的原因最多的是"剂量计佩戴在铅防护衣外",占异常的43.33%,这种情况主要为介入操作工作人员,因除介入操作人员外,其他工种的放射工作人员通常在隔室操作,一般不需要穿戴铅防护衣。2013年度监测的介入放射工作人员共72人,占总监测人数的7.74%。第二位的异常原因是"佩戴期间工作量较前期增加",占23.33%,调查显示主要为介入放射学医师或骨科等工作人员佩戴期间手术增多。

| 表 2 宁夏地区放射工作人员引起个人剂量异常的原因 |

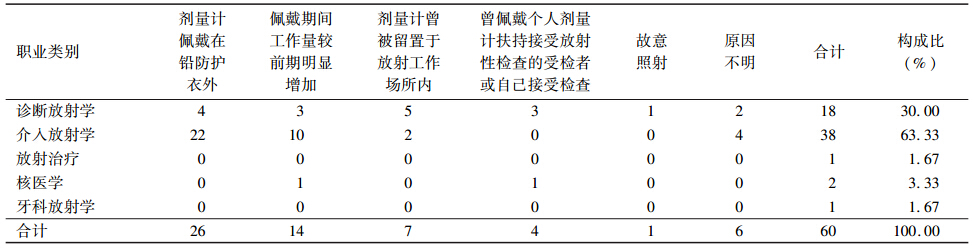

3. 不同职业类别放射工作人员个人剂量异常原因分布:由表 3可以看出,不同职业类别个人剂量异常值人次中,介入放射学和诊断放射学最多,分别占到63.33%和30.00%。在个人剂量异常值原因中,排名前两位分别为剂量计佩戴在铅防护衣外及佩戴期间工作量较前期明显增加。

| 表 3 不同职业类别个人剂量异常的原因(人次) |

4. 不同职业类别个人剂量异常剂量分布:大部分个人剂量异常值为1.25~5 mSv,共40人次,占66.67%。个人剂量异常值在5~10 mSv的共11人次,占18.33%;10~20 mSv的共7人次,占11.67%;20~50 mSv的共2人次,占3.33%。从职业类别剂量分布看,除50 mSv以上无异常值分布外,介入放射学各个剂量区间均有分布,其他职业类别剂量分布为1.25~5 mSv。 三、讨论

根据2013年度宁夏地区个人剂量异常值的分析,主要问题是部分放射工作人员因从事介入操作、骨科手术、移动式拍片机等工作,因人员少、工作量大及工作过程中本身难以防护、未隔室透视及防护条件差等原因而引起个人剂量异常,这与黄丽华等 [1] 研究结果相一致。尤其是随着心血管疾病的日益增加,心脏介入手术快速增长,且影响介入放射工作人员暴露水平的因素很多,如辐射防护措施、操作内容和技术手段、不同的影像设备、采像方式等,造成介入放射工作人员异常值增多[2, 3]。同时,部分放射工作人员佩戴个人剂量计不规范,特别是介入治疗的工作人员,近距离接触射线时间较长,他们希望对自己的受照剂量有所了解,因此,自觉或不自觉地将剂量计挂在铅防护衣外面或边缘,认为这样做可以知道身体没有屏蔽部位的受照剂量[4]。放射治疗与核医学工作人员相对其他工种在工作中接受过量照射的可能性较高,造成产生个人剂量监测异常。另外,有一部分放射工作人员出于对监测数据准确性的怀疑或想引起上级的重视以提高工作待遇等原因,人为将个人剂量计留置于机房或进行故意照射。

针对以上问题,建议:一是需加强放射工作人员放射卫生法律和法规知识培训,提高放射诊疗单位对个人剂量监测管理工作和放射工作人员对个人剂量监测重要性的认识。二是完善个人剂量监测异常值调查程序,出现剂量异常值时严格按照本人签字、主管院长签字及单位加盖公章程序执行,同时向卫生监督部门通报,加大监督力度,充分利用监督职能,使个人剂量监测进一步规范化、制度化[5]。三是针对介入放射学、放射治疗及核医学岗位的工作特点,重点关注相关人员的个人剂量监测结果,切实采取相应防护措施,如工作人员工作时必须佩戴好铅防护服、铅围脖、铅帽、铅眼镜等个人防护用品,适当减少工作时间,保障放射工作人员的健康。

| [1] | 黄丽华,徐利亚,林美榕,等.放射工作人员受照剂量偏高原因及对策分析[J].中国辐射卫生,2003,12(1):23. |

| [2] | Padovani R,Rodella CA.Staff dosimetry in interventional cardiology[J].Radiat Prot Dosim,2001,94:99-103. |

| [3] | 赵忠庆,郑凤兰,李晓剑. 两种机型在介入放射治疗中对操作者的防护比较[J]. 中华放射医学与防护杂志,2003,23(4):497-498. |

| [4] | 荣曙,杨龙,陈乐如,等. 2010-2011年南京军区放射工作人员个人剂量监测异常结果分析[J]. 职业与健康,2012,28(19):2341-2343. |

| [5] | 胡新梅,路建超,王忠立,等. 宝鸡市放射工作人员个人剂量有效监测现状分析[J]. 工业卫生与职业病,2012,38(5):312-314. |

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35