目前对于直肠癌放疗,静态调强放疗(IMRT)已成为较多放疗中心首选技术,但其较三维适形技术增加了患者低剂量区受量,而且治疗时间较长[1],容积旋转调强放疗(volumetric modulated arc therapy,VMAT)是一种新的调强方式,可完成各种复杂病例的调强放射治疗,能有效地保护危及器官,并缩短治疗时间[2, 3, 4]。研究表明,直肠癌术前单弧快速旋转调强较之共面均分固定5野调强可以缩短治疗时间,减少治疗误差,减少正常组织照射[5, 6],但如何有效降低低剂量区受照剂量,仍是值得关注的问题。对于直肠癌术后患者,共面均分射野和全弧照射由于照射范围增加,势必会不同程度增加低剂量区受照剂量,本研究中IMRT强固定射野选择方向优化后的角度,VMAT采用2个部分弧照射(310°到50°不出束),在减少入射范围的前提下,比较两种技术在直肠癌术后放疗中的计划质量、治疗效率和剂量精度,以期能为临床选择合适的放疗技术提供参考依据。

1. 病例选择:选取2013年3月12月收治的10例直肠癌术后患者,病例类型为中/中低分化腺癌,患者年龄47~64岁,中位数56岁。

2. 模拟定位:采用热塑体模固定,仰卧位,使用荷兰飞利浦公司16排大孔径CT模拟机扫描。扫描范围从L1椎体至骨盆底部,层厚0.3 cm。扫描后图像传至荷兰核通公司Oncentra 4.3计划系统。

3. 靶区和危及器官勾画:由临床医师在每例患者CT图像上勾画亚临床病灶与高危淋巴引流区域的临床靶体积(clinical target volume,CTV),包括骶前区、直肠系膜区、髂内血管区即盆腔侧壁,再按CTV前后左右方向外扩0.5 cm,上下方向外扩 0.7 cm得到计划靶体积(planning target volume,PTV)。危及器官勾画参考ICRU 83号报告进行定义和勾画[7]。

4. 计划系统与治疗设备:计划系统使用Oncentra 4.3,采用逆向优化算法,设置相同优化参数。直线加速器(瑞典医科达公司,Synergy型), 6 MV X射线,40对多叶光栅。

5. 处方剂量和计划设计:对每例患者分别给予PTV处方剂量50 Gy/25次,分别设计IMRT计划和VMAT计划。目前对于直肠癌患者放射治疗,多采用静态调强技术以减少膀胱受照剂量,即使用5个固定射野共面照射,同时,为了收拢射野入射角度,降低低剂量区受照范围,使得直肠癌术后患者靶区得到更好的剂量分布,本研究中IMRT计划在常用的5野均分共面照射基础上将射野角度稍加改变,机架角度分别为250°、310°、50°、110°和180°,准直器均为0°,剂量率为500 MU/min。本研究中VMAT计划采用两个部分弧双弧照射,两个双弧的照射范围分别为50°到180°和180°到310°,取准直器0°,剂量率0~600 MU/min可调。

6. 计划评估:所有计划均以95%PTV满足处方剂量进行归一,使用剂量体积直方图评估靶区和危及器官的剂量分布。靶区受量评估参数包括:CTV和PTV所接受最大剂量Dmax即D2%、最小剂量Dmin即D98%和中位剂量Dmean。计划质量评估参数包括:适形指数(conformity index,CI)和均匀指数(homogeneity index,HI)其中HI=Dmax-Dmin/Dmean;CI=(VDT-PTV/VDT×VDT-PTV/VPTV),VPTV为PTV体积,VDT-PTV为接受处方剂量的PTV体积,VDT为接受处方剂量的所有体积。危及器官受量评估参数包括:脊髓、膀胱和双侧股骨头的V10、V20、V30、V40、V50和Dmean。

7. 剂量验证评估:统计并记录所有计划的子野数、机器跳数和实际执行时间,使用三维剂量验证设备Delta4对所有计划进行剂量验证[8, 9],计划验证测量包括3 mm/3%和4 mm/4% γ通过率。

8. 统计学处理:数据用x±s形式表示,采用SPSS 15.0软件对两种放疗计划的参数比较行配对t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

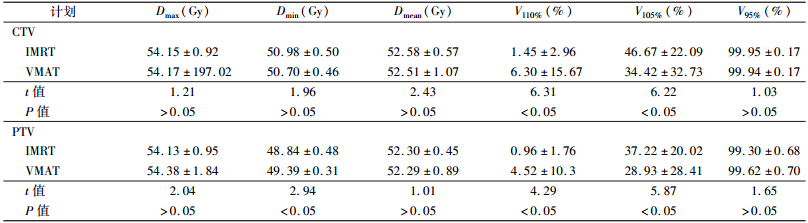

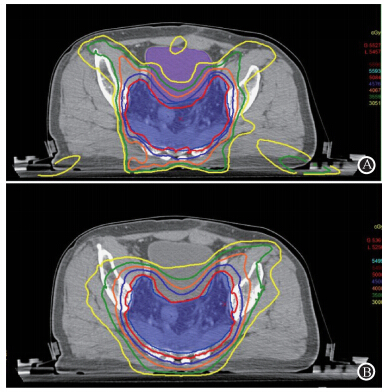

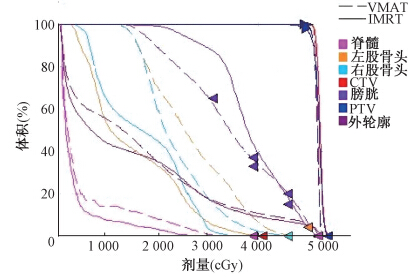

1. 剂量分布:两种计划在横断面的剂量分布示于图 1。所有计划通过IMRT和VMAT这两种技术均能达到临床要求。二者对比,VMAT计划所得到的二维剂量分布明显优于IMRT计划,表现为高剂量区基本无差别,低剂量曲线更加紧凑,代表着靶区获得相同剂量时周围正常组织受照剂量的显著减少。VMAT计划的CTV和PTV所接受110%处方剂量的体积有所降低(t=6.31、4.29,P<0.05),二者接受105%处方剂量的体积也有所降低(t=6.22、5.87,P<0.05)。图 2所示为两种计划的剂量体积直方图,VMAT计划的HI为0.095,略低于IMRT的0.101,但差异无统计学意义(t=2.61,P>0.05); 二者的CI分别为:CIVMAT=0.614,CIIMRT=0.737(t=4.94,P<0.05),即较之IMRT计划适形度有所降低,差异有统计学意义(表 1)。

| 图 1 直肠癌患者IMRT计划(A)和VMAT计划(B)靶区横断面CT示例 |

| 图 2 直肠癌患者IMRT和VMAT计划剂量体积直方图比较 |

| 表 1 直肠癌患者IMRT和VMAT计划CTV和PTV剂量的比较(x±s) |

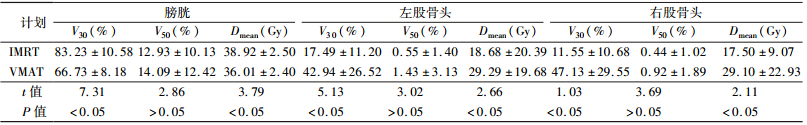

2. 危及器官受量:IMRT和VMAT计划都较好地保护了危及器官,达到了临床要求。VMAT计划中膀胱和股骨头的低剂量区受量可见明显增加,膀胱高剂量区受量略有降低(表 2)。

| 表 2 物理师实际上是相互协作 |

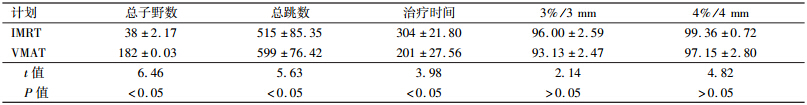

3. 剂量验证评估:尽管VMAT计划较之IMRT计划有更多的计划控制点,但是所需治疗时间却有所降低。Delta4的验证结果显示,两种计划都有很好的剂量准确性(表 3)。

| 表 3 物理师实际上是相互协作 |

随着放疗临床、放射生物等相关学科的研究发展,越来越多的研究认为较短的治疗时间能带来较高的肿瘤放疗增益比。VMAT技术是调强放疗的新技术代表,VMAT技术中,机架可以旋转360°,最大机架转速达8°/s,最大叶片运动速度2.4 cm/s,加速器标称剂量率为7个固定档,每档数值为前一档的2倍,实际剂量率会在标称剂量率的75%到125%之间,最大剂量率可达600 MU/min。VMAT技术作为一种新颖的放疗手段,较之传统的IMRT技术,可在机架旋转过程中连续出束,同时实现对多叶光栅、剂量率和机架旋转速度的调节。

传统调强放疗中,计划质量能否得到提高,在一定程度上会受到射野方向和子野数目的影响,而这两个参数的增加会使得治疗时间随之延长,从而影响放射治疗的生物效应。放射治疗经历了常规放疗、适形放疗,直至现在的调强放疗这一发展过程,放疗技术的发展为临床提供了更多更好的选择,目前静态调强作为一项比较成熟的技术,已经越来越成为直肠癌术后放疗的首选手段。倪千喜和张九堂 [10]报道直肠癌术后调强计划比适形计划在剂量分布方面优势显著,不过治疗时间也随之增加,简化调强技术作为静态调强的一种,治疗时间与三维适形计划基本相当,但适形度比静态调强有所下降。Guckenberger等 [11]比较了前列腺癌、喉癌术前及术后、鼻腔鼻窦癌的静态调强计划和容积调强计划的剂量差别,其中多弧计划的整体计划质量较好,但所需治疗时间稍长。张丹丹等 [12]报道初治鼻咽癌放疗中,VMAT计划的剂量分布略差于IMRT计划,但两种调强技术均可满足临床要求;VMAT计划大幅减少了治疗时间,提高了临床治疗效率。针对不同调强技术的比较,本研究采用了较少子野数的静态调强和2个半弧容积旋转调强进行对比,二者均能够保证较好的靶区均匀性和适形度,同时容积旋转调强由于采取部分弧照射,减小了入射野范围,其低剂量区受照剂量和治疗时间均有大幅降低,可以同时兼顾计划质量和治疗效率。

本研究中两种计划的机器跳数分别为599和515,IMRT略低,治疗时间则从304 s减少到了 201 s,减少了51.2%,显著提高了治疗效率。VMAT技术使得治疗时间大幅减少,提高了加速器的治疗效率,同时还能减轻患者不适感,减少患者分次内位移,从而提高治疗精度。VMAT计划较IMRT计划增加了膀胱和股骨头等危及器官的低剂量受量,减少了高剂量受照体积,分析这是由二者的射野角度及范围所决定的,由于VMAT计划在为连续机架旋转出束,膀胱和股骨头的低剂量受照体积会相应地增加,同时由于其射野范围更分散,会使得靶区及靶区周围剂量更加集中,从而显著降低危及器官的高剂量受量。

两种放疗技术中,VMAT和IMRT的HI差异没有统计学意义; VMAT的CI低于IMRT,适形性降低,差异有统计学意义,分析结果可能是因为同样的低剂量区限制条件下,VMAT计划较难达到要求,所以在计划的整体优化过程中,适形性受到了影响。

通过Delta4对两种计划的验证,二者均能达到较高的剂量通过率,显示两种技术都有精确的剂量分布。Bedford等[8]比较了使用同样的验证设备对IMRT和VMAT计划做剂量验证时二者的差异,两种计划均有较高的通过率。本研究中选用不同的通过率标准时,计划通过率有较大差别,提示在实际工作中应注意通过标准的选择。

综上,直肠癌术后放疗采用VMAT或IMRT技术都能满足临床要求的剂量分布。VMAT计划质量略差于IMRT计划,但其优势是治疗时间的减少和加速器治疗效率的提高。临床工作中,应根据病例的具体需求及侧重点,选择合适的放疗技术。

| [1] | Hoogeman MS, Nuytten JJ, Levendag PC, et al. Time dependence of intrafraction patient motion assessed by repeat stereoscopic imaging[J]. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2008, 70(2):609-618. |

| [2] | Otto K. Volumetric modulated arc therapy: IMRT in a single gantry arc[J]. Med Phys, 2008, 35(1):310-317. |

| [3] | Portelance L, Chao KS, Grigsby PW, et al. Intensity-modulated radiation therapy(IMRT) reduces small bowel, rectum and bladder doses in patients with cervical cancer receiving pelvic and para-aortic irradiation[J]. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2001, 51(1):261-266. |

| [4] | Yu CX.Intensity-modulated arc therapy with dynamic multileaf collimation:an alternative to tomotherapy[J].Phys Med Biol,1995,40(9):1435-1449. |

| [5] | 蒋皤,吴昊,弓健,等. 快速旋转调强与固定射野动态调强在直肠癌术前放疗中的剂量学比较[J]. 中华放射医学与防护杂志,2011,31(3):322-325. |

| [6] | Yu CX.Tang G.Intensity-modulated arc therapy:principles, technologies and clinical implementation[J]. Phys Med Biol, 201l,56(5):31-54. |

| [7] | International Commission on Radiation Units and Measurements. ICRU Report 83. Prescribing, recording and reporting intensity-modulated photon-beam radiation therapy(IMRT)[R]. Bethesda:ICRU,2010. |

| [8] | Bedford JL, Lee YK, Wai P, et al. Evaluation of Delta4 phantom for IMRT and VMAT verification[J]. Phys Med Biol, 2009, 54(9):167-176. |

| [9] | Bedford JL, Warrington AP. Commissioning of volumetric modulated arc therapy(VMAT)[J]. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2009, 73(2):537-545. |

| [10] | 倪千喜,张九堂. 简化调强技术应用于直肠癌术后放疗的剂量学比较[J]. 中国医学物理学杂志,2012,29(1):3117-3119. |

| [11] | Guckenberger M, Richter A, Krieger T, et al. Is a single arc sufficient in volumetric modulated arc therapy (VMAT) for complex-shaped target volumes?[J]. Radiother Oncol, 2009, 93(2):259-265. |

| [12] | 张丹丹,黄劭敏,邓小武,等. 初治鼻咽癌VMAT与IMRT的比较评估[J]. 中华放射肿瘤学杂志,2012,21(4):364-368. |

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35