X射线、γ射线、中子及高能β射线等作用于眼晶状体超过其剂量阈值时,可导致放射性眼晶状体浑浊,即放射性白内障。眼晶状体作为电离辐射敏感组织之一,一直是辐射生物效应研究者的关注点。国际放射防护委员会(ICRP)2007年建议书给出眼晶状体阈剂量的估计值:单次短时间照射导致可检测到的眼晶状体浑浊为0.5~2 Gy,导致视觉障碍的眼晶状体浑浊为5 Gy,分割多次照射或迁延照射情况下,相应的阈剂量分别为5和8 Gy[1]。Ainsbury等[2]对1999—2008年来发表的关于辐射诱导白内障流行病学研究进行综述,研究对象为放射治疗患者、原爆幸存者、切尔诺贝利事故清理人员及飞行员,发现不同对象的眼晶状体受照剂量为1 Gy时,都具有放射性白内障发生增加的危险。而有关辐射事故受照者眼晶状体损伤的文献较少,国内可见上海“6.25”辐射事故[3]和武汉“92113”辐射事故[4]受照者受照后眼晶状体改变的报道,因缺乏眼晶状体剂量,不能为放射性白内障剂量-效应研究提供有力的支持。ICRP第118号出版物中,委员会根据近期流行病学证据的提示,考虑眼晶状体的吸收剂量阈值不是以前认为的5 Gy,而是可能低至0.5 Gy,而且很有可能在低剂量情况下具有随机性效应[5],使得辐射对眼晶状体的效应研究成为热点。为探讨辐射事故中高剂量电离辐射对眼晶状体的剂量-效应关系及辐射诱发眼晶状体浑浊的潜伏期,本研究探讨河南省1986—2000年期间发生的4起60Co源辐射事故中10例受照者受照后眼晶状体的变化,以期为眼晶状体辐射剂量-效应研究积累临床资料。

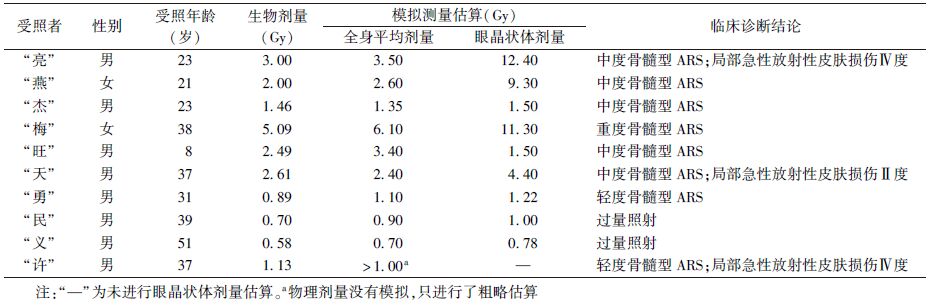

1. 研究对象:河南省1986年开封 60Co源辐射事故受照者“亮”、“燕”,1987年郑州60Co源辐射事故受照者“杰”,1999年新乡“4.26”60Co源辐射事故受照者“梅”、“旺”、“天”、“勇”、“民”、“义”,及2000年许昌 60Co源辐射事故受照者“许”共10例为研究对象。10例受照者一般情况、受照剂量和临床诊断结论见表1。10例受照者受照前无眼病及并发白内障等疾病史。

| 表1 10例受照者受照剂量和临床诊断结论 |

2. 事故经过及剂量估算:4起辐射事故的经过及剂量估算见相关文献[6, 7, 8, 9, 10]。开封、郑州和新乡事故中,根据现场模拟测量和手表热释光测定估算物理剂量,照后数小时和(或)数天外周血淋巴细胞染色体畸变分析估算生物剂量。对受照人员的受照过程进行模拟操作,确定其受照时间、距离源的距离和受照时的体位,采用热释光剂量检测,模拟测量估算眼晶状体剂量。许昌事故未进行模拟测量,根据源的活度、受照者描述受照时的体位、受照时间和距离估算物理剂量,采集外周血淋巴细胞染色体畸变和微核分析估算生物剂量。

3. 随访:受照后每1~2年进行一次眼晶状体的随访,由固定职业性眼病诊断医师检查,检查视力,用复方托吡卡胺充分散瞳后在裂隙灯下检查眼晶状体,记录病变特征。因受照者个人原因,部分病例出现随访间断,“勇”受照10后未再随访。

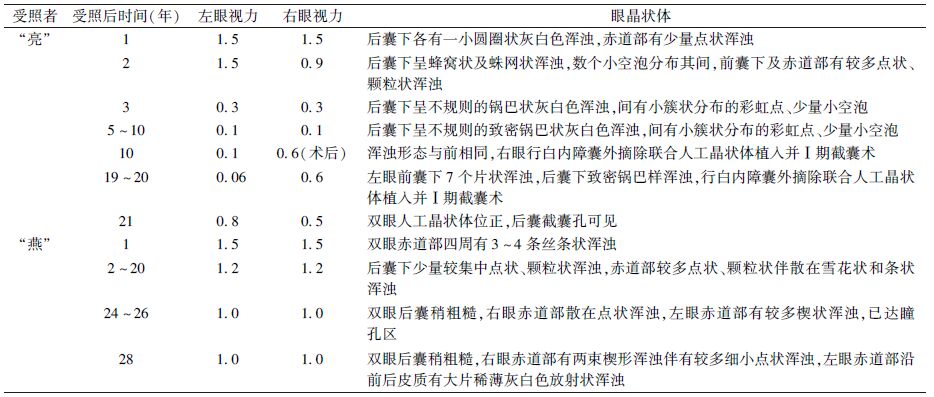

1. 开封辐射事故“亮”、“燕”受照后眼晶状体的变化:结果见表2。“亮”于受照后21年死于肝癌。

| 表2 受照后不同时间“亮”、“燕”眼晶状体检查结果 |

2. 郑州辐射事故“杰”受照后眼晶状体的变化:照后1~2年检查双眼视力1.5,双眼晶状体赤道部少量点状浑浊;照后3~27年检查双眼视力1.5,双眼晶状体后囊壁较粗糙,囊下皮质有少量颗粒状、点状浑浊,赤道部少量点状浑浊。

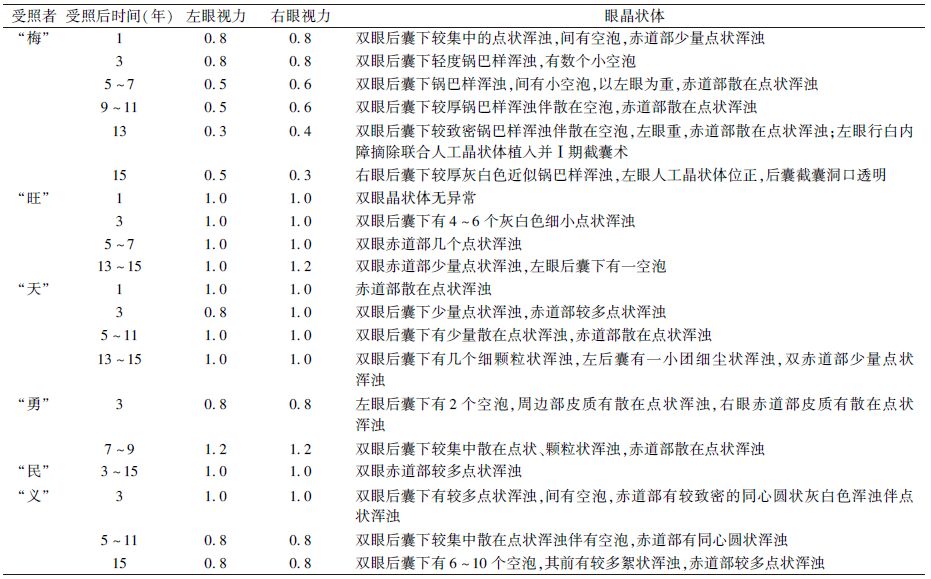

3. 新乡辐射事故受照者受照后眼晶状体的变化:结果见表3。

| 表3 受照后不同时间“梅”、“旺”、“天”、“勇”、“民”、“义”眼晶状体检查结果 |

4. 许昌辐射事故“许”受照后眼晶状体的变化:照后1年检查:双眼视力1.5,双眼晶状体赤道部少量点状浑浊;照后2~3年检查:双眼视力1.5,双眼晶状体后囊下偏上方有细小较集中的点状浑浊,间有空泡,赤道部少量点状浑浊;照后4~5年检查:双眼视力1.2,双眼晶状体后囊下偏上方有细小点状融合而成的簇片状浑浊,间有小空泡;受照后6年检查:右眼视力1.2,左眼视力0.8,双眼晶状体后囊下有点状聚集而成的蜂窝状浑浊,间有小空泡。左下方沿前后皮质有放射状灰白色浑浊;照后10年检查:右眼视力1.0,左眼视力0.8,双眼晶状体后囊下有3 mm大小锅巴样浑浊伴少量空泡,赤道部沿前后皮质有灰白色放射性、条形浑浊;照后14年检查:右眼视力0.8,左眼视力0.5,双眼晶状体后囊下近似锅巴样较薄灰白色浑浊,赤道部沿前后皮质有大片较稀薄灰白色放射状浑浊。

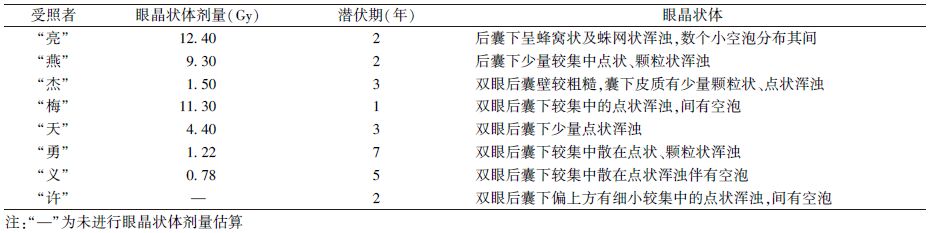

5. 受照者出现眼晶状体后囊下浑浊的时间及形态:10例受照者中,8例观察到眼晶状体后囊下浑浊,出现眼晶状体后囊下浑浊的时间及形态见表4。

| 表4 8例受照者出现眼晶状体后囊下浑浊的时间及形态 |

眼晶状体是由透明纤维蛋白构成,是机体中含蛋白最高的器官,无血管分布,含水量高,孤立存在于房水之中,被认为是电离辐射重要的敏感靶器官[2]。临床上常将影响视力的眼晶状体浑浊和虽无视力影响但明显眼晶状体浑浊称为白内障。有研究表明,电离辐射导致的眼晶状体明显损伤是由于上皮细胞基因组损伤引起分裂、转录发生改变和眼晶状体的纤维细胞分化异常[11]。分裂和分化中的眼晶状体上皮细胞受电离辐射的作用导致DNA损伤不能修复,是放射性白内障形成的关键。电离辐射引起的眼晶状体浑浊始于眼晶状体后极部后囊下皮质,常伴有空泡,是区别于年龄相关性白内障的主要特征。初期是在眼晶状体后囊下皮质出现粉沫状或点状浑浊,浑浊点逐渐增多,聚集形成环状、网状、盘状或不规则形的锅巴样、蜂窝状浑浊,常伴有空泡。随着病情进展,前囊下皮质出现点状或线状浑浊,也可自赤道部伸向中央形成楔形浑浊,最后导致眼晶状体全部浑浊[12]。本研究中,除新乡事故中“旺”、“民”,其他8例受照者受照后1~7年均出现眼晶状体后囊下点状浑浊,并逐渐增多。“亮”、“梅”、“许”于受照后2~4年眼晶状体后囊下浑浊点聚集成蜂窝状、蛛网状或锅巴样浑浊,伴数个小空泡等,从眼晶状体浑浊形态上符合典型放射性白内障的形态特征。

高剂量电离辐射引起眼晶状体浑浊的潜伏期相差较大,最短9个月,最长12年,平均2~4年,剂量越大,潜伏期越短[12, 13, 14]。开封事故中“亮”眼晶状体剂量12.4 Gy,新乡事故中“梅”眼晶状体剂量11.3 Gy,于照后1年出现眼晶状体后囊下集中点状浑浊,2~3年出现晶状体后囊下呈蜂窝状、蛛网状或锅巴样浑浊,伴数个小空泡等典型放射性白内障的形态特点。许昌事故中“许”,从事放射治疗工作,事故时未进行眼晶状体剂量估算,全身生物剂量仅为1.13~1.41 Gy,物理剂量>1 Gy,照后2年出现眼晶状体后囊下集中点状浑浊,6年出现眼晶状体后囊下呈蜂窝状浑浊,间有小空泡。开封事故中“燕”、郑州事故中“杰”和新乡事故中“天”、“勇”、“义”于照后2~7年出现双眼晶状体后囊下少量点状、颗粒状浑浊等放射性白内障的初期改变。随访观察4起事故受照者于照后1~7年出现眼晶状体后囊下浑浊,与国内其他事故相似[3, 4]。上海“6.25”辐射事故中,“龙”全身剂量5.2 Gy,受照后3年出现眼晶状体后囊下浑浊,照后6年出现典型放射性白内障的形态特点;而“俊”、“武”、“军”、“给”受照后6年间随访观察到后囊下程度不一的点状浑浊或少量薄翳样浑浊[3]。武汉“92113”辐射事故受照后6年随访观察,仅重度骨髓型急性放射病患者眼晶状体出现轻度浑浊,中度、轻度骨髓型急性放射病患者未发现眼晶状体的改变[4]。亦说明放射性白内障发展的程度与照射剂量密切相关,大剂量照射时,剂量越大,眼晶状体浑浊发展相对较快,说明大剂量电离辐射可致白内障明确且潜伏期相对较短。

基于2012年ICRP建议书[5],新修订的放射性白内障诊断标准对放射性白内障定义为:由X射线、γ射线、中子及高能β射线等电离辐射所致的眼晶状体浑浊。放射性白内障的发生是一个慢性过程,需经过一定的潜伏期,对于急性照射和慢性照射,其诊断和分期没有不同,诊断标准规定的剂量阈值为1 Gy[15]。本研究中,受照者眼晶状体剂量超过0.5 Gy的“燕”、“杰”、“天”、“勇”、“义”仅出现双眼晶状体后囊下少量点状、颗粒状浑浊等放射性白内障的初期改变,而“旺”、“民”则未观察到眼晶状体后囊下的浑浊。考虑可能原因是不同个体对辐射诱发白内障的遗传敏感性不同,以及模拟测量估算剂量存在一定的误差。因受照者有大剂量受照史,估算眼晶状体剂量超过剂量阈值,建议应继续按照眼晶状体浑浊程度分级标准和眼科检查要求进行随访观察,随访中尽量避免观察标准、检查条件和仪器设备等因素的影响,减少调查结果间的悬殊差异,提高随访结果的准确性、科学性。

| [1] | 潘自强,周永增,周平坤,等,译. 国际放射防护委员会2007年建议书[M]. 北京:原子能出版社, 2008. |

| [2] | Ainsbury EA, Bouffler SD, Dorr W, et al. Radiation cataractogenesis: a review of recent studies[J]. Radiat Res, 2009, 172(1):1-9. |

| [3] | 黄晓萍, 韩丽荣. "6.25"辐射事故患者眼部损伤远后效应六年随访观察[J]. 中华放射医学与防护杂志,1998,18(1):63-64. |

| [4] | 侯祖洪, 陈祖云, 李美颖,等. "92113"辐射事故受照者远后效应随访观察[J]. 湖北预防医学杂志,2000,11(1):22-23. |

| [5] | International Commission on Radiological Protection. ICRP statement on tissue reactions /Early and late effects of radiation in normal tissues and organs-Threshold doses for tissue reactions in a radiation protection context. ICRP Publication 118[R]. Oxford:Pergamon Press,2012. |

| [6] | 王桂林, 蒋本荣, 黄士敏, 等. 两例中度骨髓型急性放射病人的临床报告[J]. 中华放射医学与防护杂志,1988,8(6):396-399. |

| [7] | 傅宝华, 邵志良, 李殿祥, 等. 急性放射病一例临床报告[J]. 中华放射医学与防护杂志,1992,12(1):48-50. |

| [8] | 姚仲甫, 卢国甫, 张钦富, 等. 河南"4.26"60Co 源辐射事故的经过和早期物理剂量估算[J]. 中华放射医学与防护杂志,2001,21(3):163-164. |

| [9] | 贾德林, 苑淑渝, 戴光复, 等. 河南"4.26"60Co源辐射事故受照人员剂量的模拟测量和估算[J]. 中华放射医学与防护杂志,2001,21(3):150-152. |

| [10] | 杨文峰, 杨志祥,赵凤玲,等. 一例 60Co局部重度放射损伤的临床观察与治疗[J]. 中华放射医学与防护杂志,2001,21(4):260-261. |

| [11] | Kleiman NJ. Radiation cataract[J]. Ann ICRP,2012,41(3-4):80-97. |

| [12] | 李凤鸣. 中华眼科学[M]. 北京:人民卫生出版社,2005:3200-3205. |

| [13] | 刘树铮. 放射生物学[M]. 2版. 北京:原子能出版社,1998:347-348. |

| [14] | 陈玉浩, 傅宝华, 赵凤玲. 60Co源辐射事故受照者晶状体随访观察[J]. 医药论坛杂志, 2005,26(15):1-2. |

| [15] | 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会. GBZ 95-2014 职业性放射性白内障的诊断[S]. 北京:中国标准出版社, 2014. |

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35