河南省内有两家油田测井公司,放射工作人员接触的电离辐射主要来自241Am-Be中子源、137Cs密封源等的中子、γ射线。调查分析这类放射工作人员受照剂量,可为改进操作程序、改善工作条件和优化辐射防护水平提供剂量依据,本研究依据GBZ 128-2002职业性外照射个人监测规范[1],采用热释光(TLD)剂量计中子反照率[2],及光子测量方法,监测油田测井工作人员外照射个人剂量,并对可疑结果进行调查和处理,统计人均年有效剂量、集体剂量、监测率、监测人数分布及集体剂量分布,分析工作人员年有效剂量超过5 mSv的原因及防护管理情况,提出减少受照剂量的防护措施。

一、材料与方法

1. 仪器与设备:采用北京防化研究院提供的RGD-3B型热释光剂量仪进行测量。德国PTW公司生产的PTW-Freiburg型号精密程序退火炉进行探测器退火。选用北京防化研究院提供的两款热释光探测器进行中子、光子剂量捕获,GR-206A/GR-207A型6LiF/7LiF中子探测器分散性≤10%,重复性≤5%,能量响应0.025 keV~10 MeV;GR-200A型LiF (Mg,Cu,P)光子探测器分散性≤5%,重复性≤2%,能量响应20 keV~9 MeV。

2. 实验方法:241Am-Be中子、γ射线混合场测井人员佩戴中子、光子混合剂量计(内装1对中子和2个光子探测器),137Cs γ射线辐射场测井人员佩戴光子剂量计(内装2个光子探测器);运源车司机将剂量计佩戴在背部,其他人员佩戴在左胸前,剂量计佩戴周期为90 d,全年监测4个周期。对周期结果超过1.25 mSv人员发放《个人剂量可疑结果调查通知书》,剔除失真值并采用名义剂量,全年监测结束后,统计人均年有效剂量和集体有效剂量。

3. 光子外照射监测方法:采用热释光剂量方法,探测器为LiF(Mg,Cu,P),计算公式为,E=(  -

- 0)×Cf。式中,E为光子剂量,即光子的Hp(10)(深部个人剂量当量),mSv;

0)×Cf。式中,E为光子剂量,即光子的Hp(10)(深部个人剂量当量),mSv;  为佩戴探测器读数均值;

为佩戴探测器读数均值;  0为跟随本底探测器读数均值;Cf 为热释光剂量仪刻度系数。

0为跟随本底探测器读数均值;Cf 为热释光剂量仪刻度系数。

4. 中子外照射监测方法:按参考文献[2]的方法,采用TLD中子反照率测量方法。中子剂量计算公式为,Dn=(X 6LiF-X 7LiF×P)× 。式中,Dn为中子剂量,即中子的Hp(10),mSv;X 6LiF为6LiF探测器净读数均值(扣除本底);X 7LiF为7LiF探测器净读数均值;P为6LiF、7LiF对γ射线的响应比值;

。式中,Dn为中子剂量,即中子的Hp(10),mSv;X 6LiF为6LiF探测器净读数均值(扣除本底);X 7LiF为7LiF探测器净读数均值;P为6LiF、7LiF对γ射线的响应比值; 为6LiF对中子的响应因子。γ射线剂量计算公式与上节相同,总的剂量Hp(10)为中子剂量与光子剂量之和。每年由中国计量科学研究院出具的中子剂量计校准证书及光子剂量计检定证书中获得P、

为6LiF对中子的响应因子。γ射线剂量计算公式与上节相同,总的剂量Hp(10)为中子剂量与光子剂量之和。每年由中国计量科学研究院出具的中子剂量计校准证书及光子剂量计检定证书中获得P、 、Cf值。

、Cf值。

5. 大剂量调查方法:向每周期(3个月)测量的结果>1.25 mSv的人员发放《个人剂量可疑结果调查通知书》进行调查,由填表者填写佩戴情况,经部门负责人核实并签字、单位盖章后返回。

6. 剂量计校准方法:将6LiF、7LiF 各8组剂量计(包括本底及备用剂量计,每组10个探测器)交中国计量科学研究院,在241Am-Be中子和137Cs γ射线参考辐射场中,用替代法进行校准,被校准剂量计置于中子和γ射线参考辐射场中的模体上,剂量计位于对准射线束中心轴线上已知个人剂量当量的校准点,射线从正面照射剂量计。由中子参考辐射装置引入的相对扩展不确定度为5.0%(k=1),与参考文献[3]相同。

7. 质量控制措施:每年进行仪器检定和期间核查、中子和光子剂量计校准和刻度,参加全国个人剂量监测质量控制比对并取得优异成绩。采用中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所发放的《放射工作人员健康管理系统—外照射个人监测管理子系统》管理软件统计监测人数、人均年有效剂量,集体有效剂量,根据GBZ 128-2002[1]统计监测人数分布及年集体剂量分布。

二、结果

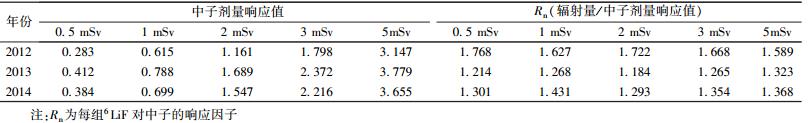

1. 中子剂量校准结果:2012—2014年中子剂量校准值列于表1。241Am-Be中子源照射6LiF、7LiF 各5组,照射剂量分别为:0.5、1、2、3、5 mSv;137Cs γ射线照射6LiF、7LiF 各1组(未知剂量,仅为计算P值,下同);2012年测得X 6LiF分别为0.719、1.674、3.502、5.095、10.610;X7LiF分别为0.444、1.078、2.382、3.355、7.595;137Cs照射X 6LiF、X 7LiF分别为19.460、19.800。2013年测得X 6LiF分别为0.503、0.979、2.078、2.914、4.717;X 7LiF分别为0.073、0.153、0.312、0.434、0.751;137Cs照射X 6LiF、X 7LiF分别为5.482、4.388。2014年测得X 6LiF分别为0.471、0.884、1.897、2.759、4.581;X 7LiF分别为0.072、0.154、0.291、0.451、0.770;137Cs照射X 6LiF、X 7LiF分别为5.558、4.621。3年期间P值分别为0.983、1.249、1.203;中子剂量校准曲线的相关系数r=0.999 2、0.998 6、0.999 5;Rn值(5组Rn均值)分别为1.675、1.251、1.349。

| 表1 2012—2014年241Am-Be不同辐射剂量中子剂量校准值 |

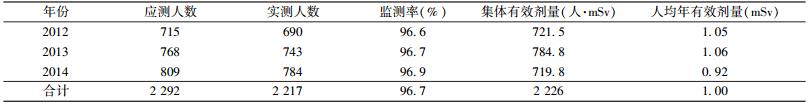

2. 外照射个人剂量监测结果: 2012—2014年河南省油田测井放射工作人员外照射个人剂量监测结果列于表2。结果显示,2012—2014年的3年期间,690、743、784名实测放射工作人员的人均年有效剂量分别为1.05、1.06、0.92 mSv。3年平均年有效剂量为1.00 mSv;总集体剂量为2 226人[DK]·mSv;平均监测率为96.7%。

| 表2 2012—2014年 河南省油田测井放射工作人员个人剂量监测结果 |

在241Am-Be中子源辐射场工作的人员中,由于受照剂量的不同,中子剂量贡献与γ剂量贡献的相对比例各不相同,在受照剂量接近天然辐射水平情况下,其相对比例在0.2~1.2之间,在受照剂量分别为1、5、10 mSv水平时,相对比例分别在3.4~12.4、7.0~19.9、11.5~28.8之间,相对比例随受照剂量增加呈上升趋势。

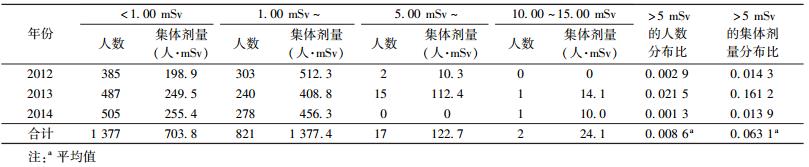

3. 外照射个人剂量监测人数分布及集体剂量分布情况:2012—2014年河南省油田测井放射工作人员外照射个人剂量监测人数分布及集体剂量分布列于表3。3年中年有效剂量低于5 mSv共有2 198人,仅有19人高于5 mSv,占总实测人数的0.86%,这19人的集体剂量为146.8人[DK]·mSv,占总集体剂量的6.59%;无大于年有效剂量限值(20 mSv)情况发生。

| 表3 河南省油田测井放射工作人员个人剂量监测人数及年集体剂量分布 |

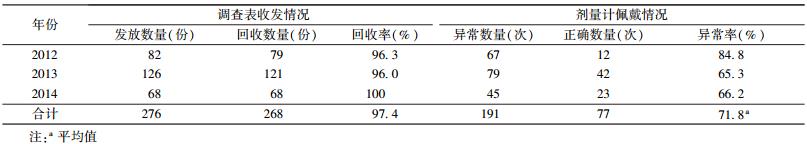

4. 大剂量调查结果:2012—2014年河南省油田测井放射工作人员个人大剂量调查结果列于表4。结果显示,3年中,放射工作人员周期测量结果>1.25 mSv的共有276人次,共回收调查268份,回收率为97.1%,未收回的8份调查表中,有7人调离、1人病故。经统计分析,未正确佩戴剂量计、测量结果失真,采用名义剂量统计的共191人次,占被调查人次数的71.3%,正确佩戴率仅为28.7%。

| 表4 2012—2014年河南省油田测井放射工作人员个人大剂量调查结果 |

三、讨论

近3年来放射工作人员年有效剂量低于1 mSv的人数,占62.1%,低于5 mSv调查水平的人数,占到了99.1%。人均年有效剂量均在1.06~0.92 mSv之间,平均为1.00 mSv,略低于2008—2011河南省某油田测井放射工作人员的平均水平(1.02 mSv)[4],且低于2011—2013某油田测井放射工作人员的最低水平(1.21 mSv)[5],比10年前我国部分油气田测井公司放射工作人员人均年有效剂量(2.14 mSv)降低了1倍以上[6],从一个侧面反映了河南省两个油田测井公司放射防护措施基本到位,工作条件较为安全。

本次调查,油田测井放射工作人员个人剂量监测率较高、且稳定,3年监测率在96.6%~96.9%之间,平均为96.7%,远高于全国2014年全国平均水平(60%左右)[7],原因在于两家公司均设置了放射防护管理员,专人负责制订个人剂量监测计划,负责收发剂量计,记录并及时反馈人员变更情况,保存个人剂量监测档案,管理较为规范。但仅因1家公司每年约有20多名管理人员未开展个人剂量监测工作,致使监测率未达100%。

3年中,周期(3个月)测量结果≥1.25 mSv的共276人次,在收到返回的调查表中有71.3%存在剂量计存在异常佩戴问题,虽然较2008—2011年异常佩戴率(84.9%)有所降低[4],但仍然存在大多数可疑结果皆因剂量计放置于操作室、驾驶室、源车上等所致。油田测井公司应加强剂量计佩戴的监督管理,制订切实可行的措施,杜绝剂量计出现异常佩戴情况。

经调查,在年有效剂量超过5 mSv的人员中,主要存在工作人员参加对有放射性产出物的探测、年盘库活动、加贮源室卫生打扫工作,以及装卸源次数多等情况。虽然这些工作人员受照剂量较大,但通过改进操作程序和改善工作条件,如增加模拟操作,熟练掌握探测技术,缩短工作时间,换源时尽可能增加操作距离,不得徒手操作放射源,无机械化操作时,根据源的不同活度,采用符合GBZ 142-2002要求的操作工具[8],同时可采取多人轮换作业,合理降低人员受照剂量。

| [1] | 中华人民共和国卫生部. GBZ 128-2002 职业性外照射个人监测规范[S]. 北京:中国标准出版社,2002. |

| [2] | 周克勤,周汝信. 热释光个人中子剂量计的刻度及性能试验[J]. 辐射防护, 1997, 17(6): 434-436. |

| [3] | 曹磊,邓君,刘运宏,等. CR39中子个人剂量监测的不确定度评定[J].中华放射医学与防护杂志, 2014, 34(3):215-218. |

| [4] | 田崇彬,马军营,楚彩芳,等. 2008-2011年某油田测井放射工作人员个人剂量监测结果分析[J].中国职业医学,2013,40(4):380-381. |

| [5] | 耿雪. 2011-2013年某油田测井放射工作人员个人剂量监测结果分析[J].工业卫生与职业病, 2015, 41(1):61-62, 65. |

| [6] | 张军伟,李俊雯,冯玉水. 2004年我国部分油气田测井公司放射工作人员个人剂量监测及分析[J].中国辐射卫生, 2007, 16(3):300-301. |

| [7] | [JP3]孙全富,牛昊巍,李小娟. 我国放射工作人员职业健康管理的几个问题[J]. 中华放射医学与防护杂志, 2014, 34(3):161-163.[JP] |

| [8] | [JP3]中华人民共和国卫生部. GBZ 142-2002 油(气)田测井用密封型放射源卫生防护标准[S]. 北京:中国标准出版社,2002. |

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35