余宁乐 陈维

核与辐射技术应用是一把双刃剑,在给人类带来福祉的同时,因应用不当或管理不善造成的放射事故也时有发生,带来一定的社会影响。2014年5月7日,南京市化工园区发生了一起192Ir放射源丢失事故,造成1人急性放射病和局部放射损伤,多人意外照射。本文就该事故的现场卫生应急处置作一回顾和总结。

一、启动卫生应急,主动搜索急性放射损伤受照者2014年5月7日凌晨3:00,天津某探伤公司2名工作人员在对位于南京化学工业园区的中石化第五建设有限公司管道车间工件进行探伤时,在现场丢失一枚探伤用9.6×1011 Bq(26 Ci)的192Ir放射源。 8日傍晚探伤公司才确认丢源,随即自行查找,未果,9日凌晨向环保部门报告。南京市环保局随即电话通知南京市卫生计生委应急办工作人员。

5月9日6:00,南京市卫生计生委启动卫生应急响应,电话和传真紧急通知辖区各有关医疗机构密切关注可能就诊的急性放射损伤患者,一旦发现类似患者,立即报告,并送往定点收治医院。5月9日下午,南京化学工业园区社会事务局对辖区内的急诊、内科、儿科、肠道门诊、外科和皮肤科等相关科室的医生,紧急开展《江苏省核事故和辐射事故卫生应急预案》、《核与放射事故干预及医学处理原则》、《外照射急性放射病诊断标准》和《放射性皮肤疾病诊断标准》等放射医学知识的培训,避免漏诊、误诊。

二、协助公安部门,通过血常规检查,锁定捡源者5月9日下午4:00,受江苏省卫生计生委委派,江苏省疾病预防控制中心派出专家指导当地医疗机构和疾病预防控制中心,于5月9、10、11日连续3天对公安部门划定的厂区共103名工作人员进行血常规检查和排查。检查结果显示,白细胞计数13人增高、1人偏低,淋巴细胞绝对值2人偏低。排查发现,白细胞计数增高者均有上呼吸道、牙齿、胃肠道等感染,1名白细胞降低者因原发性疾病所致。2名淋巴细胞计数绝对值偏低者之一,工人王某连续3天淋巴细胞计数绝对值为0.6×109、 0.6×109和0.8×109/L,怀疑其为捡源人员。公安部门于12日下午2:30,传讯王某到派出所,但他予以否认,随后检查其四肢皮肤,发现右大腿外侧皮肤红肿,其间有直径约1 cm的溃疡,至此,王某承认其为捡源者。王某在公安部门完成笔录后,本中心取外周血样,进行染色体培养和生物剂量估算。根据患者淋巴细胞绝对值和白细胞计数(5.9×109、 5.9×109和6.9×109/L)水平,综合一般情况判断,患者可能为中度以下急性骨髓型放射病。根据国家核与辐射事故卫生应急预案要求,在请示省卫生计生委应急办后,本中心派专车和专家,将其护送至苏州大学附属第二医院救治。另1名淋巴细胞绝对值偏低者(1.0×109、 1.1×109和0.6×109/L),调查得知无放射源密切接触史,体检也未发现放射损伤体征和症状。

三、开展现场调查,评估人群健康影响5月12日下午,锁定捡源人员后,通过进一步询问和调查,掌握了放射源丢失、捡源、转移、丢弃的全过程。为评估放射源失控期间对近距离接触人员造成的健康危害,对可能密切接触放射源的人员进行了流行病学调查,调查内容包括人员基本信息、与辐射源接触的距离、时间等情况,以及临床表现,进行了连续3 d外周血常规检查和淋巴细胞染色体畸变率检查。调查发现,事故中近距离接触的人群有3类:第1类为工厂工人,以同工种的工人和在辐射源周围工作的工人为关注人群;第2类为居住在王某家及其父亲家的人员,以其妻子为主要关注对象;第3类为10日上午在放射源丢弃地附近除草的人员。

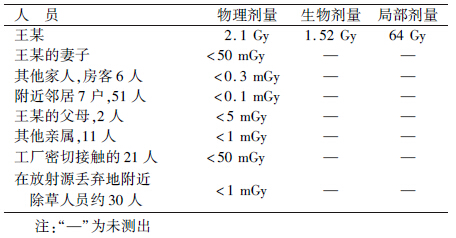

随后调查了王某及其父亲家、工厂内相关人员活动和墙体的屏蔽情况,测量了他们家中、工厂内相关人员活动地点与放射源的距离,估算出各类人员最大可能的受照剂量,列于表 1。王某全身及局部物理剂量估算采用蒙特卡罗模拟计算方法。医学检查结果显示,除王某外,均未发现与辐射损伤相关的异常。为了确保王某家人及其房客7人的生物剂量准确性,5月13日本中心请苏州大学第二附属医院来现场采集外周血,做生物剂量平行样检查。D 王某照后第6天采外周血,用培养加秋水仙素法检测淋巴细胞染色体畸变,分析353个中期分裂相,生物剂量估算结果为1.52 Gy,95%可信限为1.31~1.70。

| 表 1 南京192Ir放射事故中近距离接触人员最大受照剂量估算 |

该事故引发当地居民一定程度的恐慌。从维护社会稳定的角度出发,根据当地政府的要求,本中心对其他自发要求检查的周围群众和中石化五建工人进行了血常规和外周血淋巴细胞染色体畸变率及微核率检查。共检查血常规1 181人次,染色体畸变率及外周血微核检查133人。所有血常规检查结果均由经过职业性放射病诊断培训的人员一一评定,对异常结果进行复查,外周血淋巴细胞染色体畸变率及微核率结果全部正常。

四、多种途径消除恐慌,维护社会稳定江苏省卫生计生委高度重视事故可能造成的社会不良影响,多次指示要大力开展辐射防护知识宣传教育。受国家卫生计生委应急办委派,核事故医学应急中心苏旭主任带领专家组分别于5月13日和19日赶赴南京和苏州,听取了省、市和化学工业园区现场卫生应急的工作汇报,开展放射源丢失事故卫生应急现场调查指导工作,并对放射损伤救治提出建议。

本中心开展了网络、电视、现场走访等多种形式的宣传和心理疏导。5月11日,在江苏省疾病预防控制中心网站制作放射防护宣传网页,开展辐射损伤科普知识的宣传。5月13日,国家和省放射卫生专家在现场对近距离接触人员和有关人员约200多人次,开展了辐射防护知识普及教育,讲解了辐射对健康的影响等相关知识。通过与周围居民的沟通与交流,消除了他们对环境、食品及饮用水是否会存在放射性污染的顾虑,避免群众不必要的心理恐慌,减轻了焦虑情绪。

5月14日上午至16日下午,当地卫生主管部门组织省、市疾病预防控制中心的放射卫生专家和临床专家共10人,到中石化五建公司和葛塘街道中山社区,对人员血常规检查结果进行现场反馈和答疑,发放放射防护知识宣传手册约300份,普及辐射损伤知识、消除恐慌心理。

五、体会与思考针对南京192Ir放射源辐射事故,江苏省与南京市、区各级卫生部门按照放射事故卫生应急预案,开展了一系列卫生应急处置工作,包括主动查找放射损伤人员,正确判断伤情及伤员后送治疗,迅速、有效评估近距离接触人群辐射影响,对周围群众开展放射损伤知识科普宣传和心理疏导等,特别是采用血常规检查的方法协助公安部门查找出捡拾放射源的人员,为破案和伤员及时救治起到关键性作用。通过本次事故的现场应急处置,在以下几个方面感受较深:

(1)尽管突发公共卫生事件应急体系建设逐步完善,应对能力不断提高,但应急管理组织体系部门间协调与信息共享需要进一步健全。放射事故需要环保、卫生、公安等多部门参与处理,部门之间缺乏明确协调,信息资源不能共享,信息不能及时沟通,多方协同处置突发公共事件时,人员、信息、资源等难以快速集成。应进一步明确放射事故卫生应急的职责和任务,部门间要加强合作和信息共享,形成协调一致的事故处理应急机制。

(2)急性放射损伤程度的早期判断至关重要。该例受照者由于全身不均匀照射,造血组织损伤较轻,所以,早期主要表现为循环血液中淋巴细胞的明显减少,而未出现白细胞的降低,直至照后1个月才出现白细胞的下降,最低为2.7×109/L。因此,在现场伤员查找和伤情判断时,还应关注单纯淋巴细胞绝对值降低的人员。

(3)早期主诉和皮肤损伤部位的提示作用。主诉受心理因素影响较大。在放射源未找到时,接触人群少有不适症状。放射源找到之后,许多人出现头昏、恶心、乏力等。而捡源者一直未出现恶心呕吐等辐射损伤相关的症状。皮肤损伤部位不仅要关注手部,也要关注相应的口袋等部位。

(4)应加强公众放射防护相关知识普及教育,坚持信息公开透明,健全及时准确的信息发布、舆论引导、舆情分析体系。通过统一的信息发布,避免信息相互矛盾和冲突、防止谣言传播,维护社会稳定。

目前,受照者王某仍在医院接受治疗。10月25日(受照后第169天)行"右大腿外侧放射性损伤扩创术+股动脉探查+背阔肌肌皮瓣、肩胛肌皮瓣组合移植+背部取皮植皮术"。12月11日,对患者右下肢移植皮瓣坏死范围行清创术及右肩部皮片移植术。患者目前全身情况尚可,未出现发热、咳嗽、咳痰、腹泻等症状,但食欲仍差,予以肠外营养支持。患者右下肢伤口清创后疼痛仍较明显,予以止痛对症处理。下一步予以间充质干细胞治疗,抑制炎症因子,促进伤口组织及血管的生长;待患者右下肢病灶感染控制,再行皮瓣移植治疗。本中心将依据有关标准规范制定医学随访计划,实施长期医学观察。

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35