中华医学会核医学分会2010年全国核医学普查显示,核医学作为现代医学的重要组成部分,核医学诊断技术应用越来越广泛,2009年全国核医学显像例数已达到117.88万例[1]。由于核医学诊断使用放射性药物为非密封放射性物质[2],且注射药物的受检者变成移动的辐射源,不易防护,因此,核医学诊断所致周围人员的照射应引起足够的重视。为了深入了解我国核医学辐射防护现状,控制工作人员与公众的受照剂量,本研究对我国核医学诊断辐射防护现状进行了调查,报道如下。

1. 调查对象:参考我国地区划分、经济水平及核医学发展现状,于2013年2月—12月期间选择了东北地区吉林省、华中地区湖北省和华东地区福建省各1家医院共3省3家三甲医院进行调查。经计算日等效最大操作量,3家医院均为乙级非密封源工作场所[3]。

2. 测量仪器与测量方法:测量周围剂量当量率使用6150 AD 5/H(6150 AD 6/H)+6150 AD b/H型γ剂量率测量仪(德国Automess公司),测量时先对每个测量区域进行巡测,然后选取剂量率最大位置作为测量点,每个测量点读取5个数值,计算平均值。个人有效剂量和当量剂量使用光致发光剂量计,将InLight DOT型光致发光剂量计粘贴在工作人员的手部、眼睛上沿,分别测量手部和眼晶状体的当量剂量;将InLight型光致发光剂量计佩戴于工作人员的左胸前,测量工作人员个人有效剂量,测量时间为1~2个工作日,测量结果由InLightTM microStar 读数仪读出。

3.调查方法:根据核医学诊断工作场所的实际情况,针对场所布局、操作流程、放射设施及措施、放射防护管理等方面制定调查表,以现场询问、跟踪及查阅档案的方式调查辐射防护现状。

4.质量控制措施:6150 AD 5/H(6150 AD 6/H)+6150 AD b/H型γ剂量率测量仪经过中国计量科学研究院校准,校准证书在有效期内。光致发光剂量计经过中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所刻度。

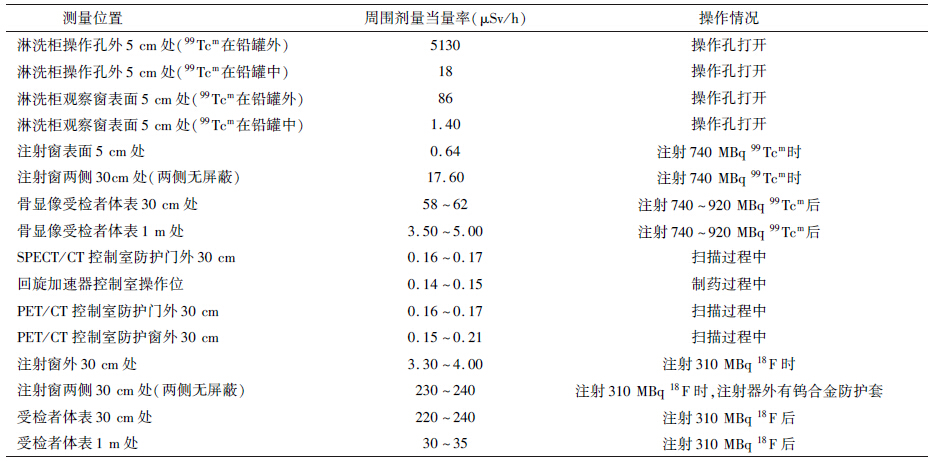

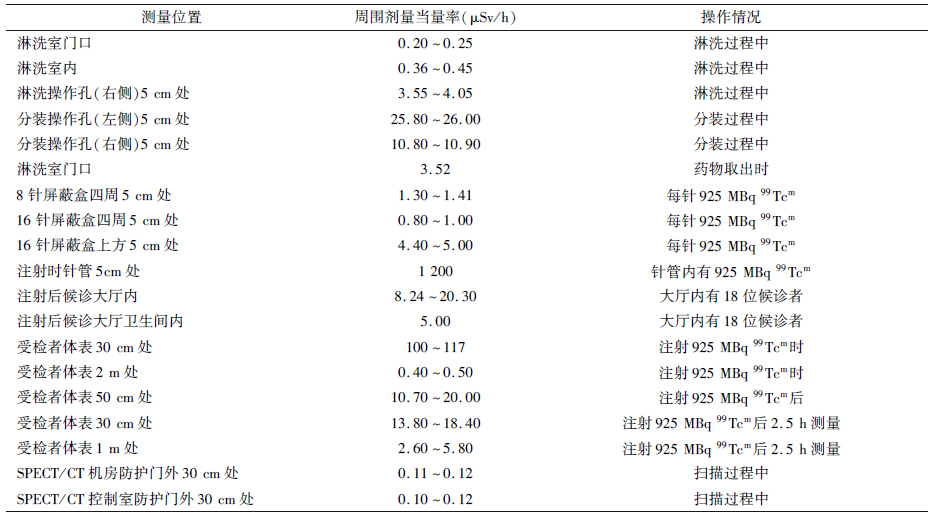

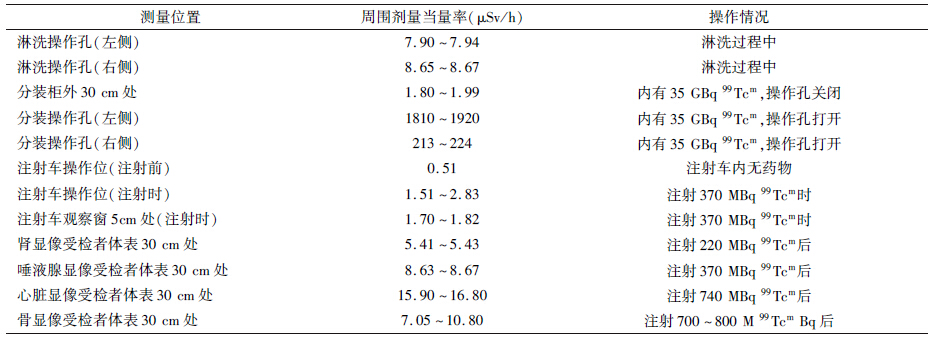

1. 工作场所辐射水平:工作场所周围剂量当量率:本次调查的3家医院核医学科,涉及5台SPECT/CT和1台PET/CT。3家医院核医学科工作场所的周围剂量当量率测量结果分别见表 1~3。

| 表 1 吉林省某医院核医学科SPECT/CT和PET/CT工作场所周围剂量当量率测量结果 |

| 表 2 湖北省某医院SPECT/CT工作场所周围剂量当量率测量结果 |

| 表 3 福建省某医院SPECT/CT工作场所周围剂量当量率测量结果 |

2.个人有效剂量和当量剂量:共测量了3家医院53名工作人员的个人有效剂量和当量剂量。测量结果显示,吉林省某医院2名工作人员手部剂量读数分别为0.01和0.02 mGy,其余工作人员手部剂量读数为0 mGy,所有放射工作人员眼晶状体当量剂量、铅衣内胸前佩戴的光致发光剂量计读数均为0。

3. 防护现状调查

(1)场所布局:3家医院的核医学诊断工作场所分为控制区和监督区进行管理。但存在工作人员出入路线和受检者出入路线交叉,药物运输路线与工作人员出入路线交叉的现象。此外,1家医院注射后候诊室空间有限,管理不严格,出现部分已注射放射性药物的受检者前往和停留在公共区域现象。

(2)操作流程:经调查,核医学诊断检查程序中,护士在注射窗或注射车屏蔽防护下给受检者注射放射性药物,给每位受检者注射药物的时间最长约为1 min。SPECT/CT受检者根据检查类型的不同在注射后候诊区等待的时间也不同,待药物在体内分布均匀并达到SPECT/CT扫描检查条件后,受检者进入扫描机房,由技师对其进行摆位后,对大部分受检者是通过语音系统进行隔室摆位,如需进入机房摆位,摆位时间一般为1~2 min,然后进行扫描,扫描时间约为5~20 min。PET/CT受检者注射后,在注射后候诊室静卧约45 min,然后进入PET/CT机房进行显像扫描。显像扫描时间因不同受检者的体型和代谢功能而异,最长时间约为30 min[4]。

(3)防护设施:本研究调查的3家医院各核医学诊断工作场所使用混凝土墙体,设置铅防护门,周围剂量当量率检测结果表明防护效果良好,均配有工作指示灯、电离辐射警示标识。个人防护用品配备有铅衣、铅眼镜、铅围脖等,但存在工作人员在实际操作过程中不使用的现象,部分工作人员在摆位时并未穿戴个人防护用品。调查的3家医院核医学诊断工作场所制药区、淋洗间、注射室、机房、控制区、候诊区均设有通风装置,运行状况良好,满足由低活度区通往高活度区再排向室外的原则。

(4)放射防护相关管理:本项目调查的3家医院均已委托有资质的机构开展个人剂量监测,并每年对工作人员进行健康体检,放射工作人员均已取得放射工作人员证。制定了较完善的放射防护管理制度,包括个人剂量监测制度、操作规程及质量管理制度、应急响应程序、放射性废物处理措施等。

针对本调查发现的路线交叉及注射后候诊空间有限的问题,医院应进一步优化,可设置工作人员行进路线指示标识,并加强注射后候诊患者的管理[5],以避免给公众带来不必要的照射。

工作场所周围剂量当量率检测结果与现有报道结果基本一致[6, 7, 8, 9],周围剂量当量率较高的位置集中在放射性药物分装、注射和受检者摆位等操作环节,尤其是护士注射时手部受照剂量较大。医护人员应加强个人防护,及时穿戴个人防护用品,提高上述环节的操作熟练程度、减少作业时间及采用临时屏蔽设施,尽量减少器官及全身受照剂量。核医学涉及放射性药物操作的所有房间均应保持良好的通风。

部分医院有待加强放射防护管理,尤其应加强放射性药物安全操作的培训和管理。需告知受检者服药后注意事项,尤其是受检者检查后(出院)离开时,医生应告知受检者短期内尽可能减少接触其他人员;受检者需进行多项检查时,医院应合理安排检查顺序,应将核医学检查安排在最后一项。

手部剂量的测量结果跟工作人员的操作量有关,测量位置为手腕和手背,手指局部会受到更高的照射剂量。采用轮岗方式能够有效分担工作人员的受照剂量,降低个人职业病危害风险。眼晶状体受照剂量有待进一步深入研究。

| [1] | 中华医学会核医学分会. 2010年全国核医学现状普查[J]. 中华核医学杂志, 2010, 30(6): 428-429. |

| [2] | 中华人民共和国卫生部. GBZ 120-2006 临床核医学放射卫生防护标准[S], 北京: 人民卫生出版社, 2006. |

| [3] | 国家质量监督检验检疫总局. GB 18871-2002 电离辐射防护与辐射源安全基本标准[S]. 北京: 中国标准出版社, 2003. |

| [4] | 潘中允, 屈婉莹, 周诚, 等. PET/CT诊断学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2009. |

| [5] | 张奇, 练德幸, 梁婧, 等. PET/CT工作场所合理布局设计的探讨与分析[J]. 中国医学装备, 2014, 11(6): 46-49. |

| [6] | 张震, 张奇, 朱卫国, 等. 核医学放射防护现状调查与分析[J]. 中华放射医学与防护杂志, 2012, 32(6): 642-644. |

| [7] | 李桂云, 马光勋, 林莲卿, 等. 核医学工作场所辐射水平[J]. 中华放射医学与防护杂志, 1999, 19(5): 362-363. |

| [8] | 邓志宏, 黄兆慧, 陈小蕙, 等. 武汉地区核医学放射防护现状及存在问题探讨[J]. 中国辐射卫生, 2006, 15(2): 188-190. |

| [9] | 刘犁, 赵彩霞. 某医院核医学科放射性污染和外照射水平调查[J]. 工业卫生与职业病, 2006, 32(3) : 176-177. |

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35